「関口康が選ぶ 二年で最高の本 BEST BOOK OF TWO YEARS 2013-2014」

選考結果発表

ポール・リクール著『ポール・リクール聖書論集2 愛と正義』

(久米博、小野文、小林玲子訳、新教出版社、2014年)

厳正かつ「純粋に主観的に」選ばせていただきました。

【理由】

訳文が抜群に読みやすかったです。そして、収録論文のすべてが私の関心にドンピシャでした。

説教や翻訳などの書き言葉や語り言葉をどうするかというようなことで日々悩んでいる者として、「神の言葉」と「聖書」をいずれも大文字のパロール(言葉)とエクリチュール(書)としてとらえることの意味を教えられ、たいへん面白かったです。

本書の中で私が最も感動した文章を引用させていただきます。

「従って、預言者の口から語られる主の〈言葉〉は、全ての語られる言葉が持つ脆さを抱えており、書のみが、それを破滅から救ってくれる。『このように主は語る』という不在の声がわれわれのところにまで届くには、この二重の口述筆記がどうしても必要なのである。そして書かれた痕跡の消える危険が迫ることもあるからこそ、よく知られているようにエゼキエルは巻物を食べるようにとの強い促しの声を聞いたのだった。それはまるで、語り、また食べるその同じ口が、書かれたものとして生きた声の支えを既に奪われた書に対して、肉体を与えることができるかのようである」(81ページ、小野文訳)。

素晴らしい本を書いてくださったリクール先生は2005年に死去されましたので感謝の言葉を届けることはできませんが、訳者の久米博先生とは親しくさせていただいていますので、改めて感謝の言葉をお伝えしたいと思います。共訳者の小野文氏、小林玲子氏、そして新教出版社に感謝いたします。

2014年12月31日水曜日

2014年12月30日火曜日

教義はなんら硬直していません

あからさまに言うと嫌われるだけでしょうけど、「ブレーンストーミング」というのが、ずっと前からうさん臭くて仕方ないです。最初に付き合わされたとき、「こっくりさん」と大差ない感じがしたんです。

あと、教会や神学の文脈で使われる「インダクティヴ」というのも良いようで良くない。高校時代に「帰納」といえば「演繹」の対義語だと習いました。「帰納」で意味が分かる人に説明は不要ですが、インダクティヴは「誘導」ですよね。「誘導」と訳そうとなさった方がおられて、はっと気付かされました。

この「帰納/誘導」の意味の「インダクティヴ」という方法論が教会や神学で用いられ始めたのは50年ほど前ではないかと思われますが、それは「トップダウン」のあり方に対峙する、といえば「ボトムアップ」ということになるでしょうけど、そういう《新しい》あり方を示していると見られたからです。

目をつぶりながらでも書けそうなほど聞き飽きた言い回しとしては、硬直した教義に立つ権威主義的な教会が、説教壇の高みから命の通わない死せる神学命題の羅列のような「演繹的な説教」を、上から目線で語り下ろす。それに対抗するために「インダクティヴ」(帰納/誘導)的なあり方が求められた云々。

言わんとしてることは分かるんですが、今の我々からすれば「はあ、まあ、そうですか。過去にそういう時代もあったのかもしれませんね」としか応えようがない。トップダウンもボトムアップもない。そもそもトップが存在しないし、存在することが許されない環境の中でトップダウンなるものは成立しない。

今の点も深刻ですが、私にとってもっと深刻な問題は、かつてある時期持てはやされた「インダクティヴ」(帰納/誘導)の方法論の論理的前提として「教義とは硬直したものである」と事実上言ってしまっている点では、天地をひっくり返して見せただけの「見た目の」違いにすぎないと思われることです。

しかし「教義」はなんら「硬直」してないです。言いがかりに近いものがある。たぶんそれは遠目からのイメージですよね。終末論的に言えばあらゆる教義は未完成であり、不確定要素が多くあります。しかも教義の自己反省は教義学内部で十分可能です。他の諸学の助けが絶対必要というわけではありません。

ここから先はいくらか皮肉っぽい書き方になってしまいますが、教会や神学の文脈で「インダクティヴ」(帰納/誘導)を言いたがる人たちは、「教義」にはいつまでも「硬直」したままでいてもらわなければ困る面があるんだと思います。そうでなければ「インダクティヴ」を主張する意義が薄れますから。

でも、それこそが「仮想敵」みたいなものですよほんとに。「教義はなんら硬直してませんよ」という一言ですべて崩れ去るような話なのに。過去の過去の大昔にそういう批判が当てはまった時代があったのかもしれませんが、今は硬直してナイナイ。しようがないんですから。何のバリアも砦も塔もないのに。

神学者個人が単独で硬直しているケースは、それはあるかもしれませんけど、それは「教義」じゃないです。そういうのは、どうぞおひとりで硬直していてくださいな、という話に過ぎないのであって。説教壇の高みから、上から目線で何ごとかを語り下ろしても、そこにだれもいなかったら「教義」ではない。

脱線しました。書きたかったのは「インダクティヴ」(帰納/誘導)のことです。私がこのやり方にイマイチ乗れないのは、「見た目」を変えただけで「結論」は同じだと思えるからです。「教義」は「硬直」させたまま放置する点で、演繹的方法も帰納的方法も同じ。同じ結論へと「誘導」しているだけです。

「誘導」という日本語を耳にすると、おそらく多くの人がすぐに思い浮かべるのは、「自動車などの誘導」に関することと、「誘導尋問」ではないでしょうか。前者はポジティヴな意味ですが、後者はポジティヴな意味とは言えないでしょうね。「釣り」に近い。マインドコントロールとまで私は言いませんが。

「ブレーンストーミング」も「インダクティヴ」(帰納/誘導)に近いものがあるかもしれません。「あ、誘導だ」と、私のアラートは敏感に反応するように高感度設定されてしまっているようです。教会や神学の文脈でなければだいたい距離を置いています。全部に反応してたらうるさくてしょうがないんで。

2014年12月28日日曜日

主イエスのみ言葉を聞いて悟りなさい

|

| 日本キリスト改革派松戸小金原教会 礼拝堂 |

PDF版はここをクリックしてください

マルコによる福音書7・1~23

「ファリサイ派の人々と数人の律法学者たちが、エルサレムから来て、イエスのもとに集まった。そして、イエスの弟子たちの中に汚れた手、つまり洗わない手で食事をする者がいるのを見た。――ファリサイ派の人々をはじめユダヤ人は皆、昔の人の言い伝えを固く守って、念入りに手を洗ってからでないと食事をせず、また、市場から帰ったときには、身を清めてからでないと食事をしない。そのほか、杯、鉢、銅の器や寝台を洗うことなど、昔から受け継いで固く守っていることがたくさんある。――そこで、ファリサイ派の人々と律法学者たちが尋ねた。『なぜ、あなたの弟子たちは昔の人の言い伝えに従って歩まず、汚れた手で食事をするのですか。』イエスは言われた。『イザヤは、あなたたちのような偽善者のことを見事に預言したものだ。彼はこう書いている。「この民は口先ではわたしを敬うが、その心はわたしから遠く離れている。人間の戒めを教えとしておしえ、むなしくわたしをあがめている。」あなたたちは神の掟を捨てて、人間の言い伝えを固く守っている。』更に、イエスは言われた。『あなたたちは自分の言い伝えを大事にして、よくも神の掟をないがしろにしたものである。モーセは、「父と母を敬え」と言い、「父または母をののしる者は死刑に処せられるべきである」とも言っている。それなのに、あなたたちは言っている。「もし、だれかが父または母に対して、『あなたに差し上げるべきものは、何でもコルバン、つまり神への供え物です』と言えば、その人はもはや父または母に対して何もしないで済むのだ」と。こうして、あなたたちは、受け継いだ言い伝えで神の言葉を無にしている。また、これと同じようなことをたくさん行っている。』それから、イエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。『皆、わたしの言うことを聞いて悟りなさい。外から人の体に入るもので人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出て来るものが、人を汚すのである。』イエスが群衆と別れて家に入られると、弟子たちはこのたとえについて尋ねた。イエスは言われた。『あなたがたも、そんなに物分かりが悪いのか。すべて外から体の中に入るものは、人を汚すことができないことが分からないのか。それは人の心の中に入るのではなく、腹の中に入り、そして外に出される。こうして、すべての食べ物は清められる。』更に、次のように言われた。『人から出て来るものこそ、人を汚す。中から、つまり人間の心から、悪い思いが出て来るからである。みだらな行い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、悪意、詐欺、好色、ねたみ、悪口、傲慢、無分別など、これらの悪はみな中から出て来て、人を汚すのである。』」

今日は今年最後の主日礼拝です。引き続きマルコによる福音書を開いていただきました。この個所に登場するのは、イエスさまと弟子たち、そしてイエスさまと弟子たちのことを快く思っていない人々です。その人々とイエスさまが論争する場面です。

その人々がイエスさまに言いました。「なぜ、あなたの弟子たちは昔の人の言い伝えに従って歩まず、汚れた手で食事をするのですか」。イエスさまの弟子たちの中に食事の前に手を洗わない人がいたようです。それを見た人々がイエスさまにクレームをつけました。衛生上の問題としてではありません。彼らは、食事の前に念入りに手を洗わなければならないという古くからの言い伝えを固く守ってきた人々でした。その言い伝えをイエスさまの弟子たちが守っていないということを問題にしたのです。

なぜそういうことが言い伝えられていたのかは、ここには書かれていませんし、よく分かりませんが、おそらく当時のユダヤ社会の常識のようなこととして考えられていたのではないかと思います。常識を破ることが非常識です。イエスさまの弟子たちは非常識呼ばわりされたのです。

その人々が守ってきた言い伝えはそれだけではありませんでした。「市場から帰ったときには、身を清めてからでないと食事をしない」と記されています。市場に買い物に行った人は、帰ってすぐには食事ができなかったようです。身を清める必要がありました。市場は汚れた場所であるとみなされていたのです。しかし、これも衛生上の理由ではありません。彼らはファリサイ派の人々であり、律法学者です。彼らが問題にしたのは宗教的な理由です。食事の前に手を洗わなければならないことも、市場から帰ってくると身を清めなければならないことも、彼らの宗教的確信に基づく考えでした。

しかしイエスさまはその人々に反論されました。その人々をイエスさまは「偽善者」であると非常に強い言葉で非難されました。「イザヤは、あなたたちのような偽善者のことを見事に預言したものだ。彼はこう書いている。『この民は口先ではわたしを敬うが、その心はわたしから遠く離れている。人間の戒めを教えとしておしえ、むなしくわたしをあがめている。』あなたたちは神の掟を捨てて、人間の言い伝えを固く守っている」。

もちろんイエスさまは、このようにおっしゃることで、弟子たちのことをかばわれたのです。食事の前に手を洗うことが悪いということではありません。しかし、手を洗わないような人は食事をしてはいけないというほどではないとイエスさまはお考えになりました。ある意味で個人の自由の領域のことであるとみなされました。その自由を奪う形で「○○しなければならない」と決めつけること、○○しない人は食事をしてはならないと排除することを、イエスさまはお嫌いになったのです。

しかもイエスさまは、そのようなクレームをつけてくる人々を「偽善者」とお呼びになって、対決姿勢をとられました。なぜそこまでの強い態度をとられたのでしょうか。食事の前に手を洗うことも、市場から帰ってくると身を清めることも、聖書そのものの教えではなく、人間の言い伝えにすぎないものだとおっしゃりたかったからです。

その人々が問題にしたことの理由はこの個所には必ずしも明確に書かれていません。しかし、それが宗教的な理由であるとすれば、ある程度までなら想像がつきます。

手を洗うことと身を清めることとに共通している要素は、日々の食事に象徴されるふだんの生活、あるいは市場に象徴される世間の営みは汚れているという物の見方です。そういうものに近づいたり触れたりすることで人は宗教的な意味で汚れると彼らは考えたのです。だから、家に帰れば身を清めなければならない、食事の前には念入りに手を洗わなければならないという話になったのです。

しかし、イエスさまは、そのようなことは全くお考えになりませんでした。彼らの考え方はイエスさまのお考えの正反対でした。もしイエスさまが彼らと同じような考えをもっておられたとしたら、伝道は成り立ちませんでした。

汚れた霊にとりつかれた人に対し、重い皮膚病の人に対して、イエスさまがなさったことは、御自身の手でその人々の体に直接触れることでした。

見ず知らずの大勢の群衆が押し寄せてきたとき、その人々は汚れているというようなお考えをイエスさまがもしお持ちになっていたら、その場にとどまって伝道されるどころか、群衆に背を向けて逃げ出されたことでしょう。しかし、そのようなことをイエスさまはなさいませんでした。

御自身のもとに集まって来た五千人の人々に五つのパンと二匹の魚を取り分けられたときも、「まずよく手を洗ってから食べてください」ということをおっしゃいませんでした。

安息日にイエスさまの弟子たちが麦畑を通るとき、麦の穂を摘んで食べ始めたとき、「手を洗わなければ食べてはならない」とはおっしゃいませんでした。

衛生上の観点からいえば別の言い方をしなければならないのかもしれません。しかし、イエスさまにとって、食事をすることと手を洗うこととは、何がなんでも結びつけて考えなければならないほどのことではなかったのです。

そして、イエスさまにとってそれ以上に問題だったのは、我々の日常生活そのものや世間そのものを汚れたものであるとみなす、ファリサイ派の人々や律法学者の思想そのものです。「人を見れば泥棒と思え」という言葉がありますが、人を見れば不潔と思う。世間は不潔だと思う。わたしたちまでがそのような感覚を持ち始めたら危険信号です。人に近づけなくなります。

しかし、それだけならまだいいほうです。イエスさまが彼らを「偽善者」とお呼びになったのは、自分たちは汚れていないと思い込んでいる人々だったからです。世間は汚れているが、我々は汚れていない。世間の汚れがとりついたら、さっさと水で洗えば、自分たちの清さは取り戻される。本当にそうだろうかと、イエスさまはおっしゃりたかったのです。汚れの度合いは大差ないのではないか。水で洗っても落ちない汚れがあなたがたの心の中にあるのではないか、と。

今申し上げたことに関係することが次の段落に出てきます。ここでイエスさまが指摘しておられるのは律法学者の偽善性です。一方で彼らはモーセの十戒に基づいて「あなたの父母を敬え」と教えている。しかし、他方で彼らは人々にあなたの父または母に「あなたに差し上げるべきものは、何でもコルバン、つまり神への供え物です」といえば父母を扶養する義務が免除されると教えていたというのです。

この件は教会も気をつけなければなりません。「教会に献金します」「教会の奉仕です」といえば、家族に対する義務が免除されるわけではありません。イエスさまはそのような態度こそが偽善であると激しくお嫌いになりました。家族や家庭を大切にすることと神への熱心な奉仕とは両立させなければなりません。どちらか一方を重んじるゆえに他方を軽んじるという態度そのものが、イエスさまにとっては問題だったのです。

14節以下の段落に記されているのは、イエスさまの基本的なお考えです。「皆、わたしの言うことを聞いて悟りなさい。外から人の体に入るもので人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出て来るものが、人を汚すのである」。これが何の話なのかを弟子たちは理解できませんでした。それであなたがたも、そんなに物分かりが悪いのか」とイエスさまに呆れられました。

皆さんはお分かりでしょうか。これはトイレの話です。今年最後の礼拝でトイレの話をすることになるとは思いませんでした。イエスさまが「わたしの言うことを聞いて悟りなさい」とおっしゃっているのは言葉を濁しておられるのです。私も詳しい説明は省略します。食べたものが外に出る。出て来たものには不潔な面がある。しかし、食べものを食べること自体で人を汚すことはないということをイエスさまはおっしゃっています。

しかし、これはもちろんたとえ話です。イエスさまがおっしゃりたいことは、「人から出て来るもの」の問題です。人の心の中にあるものの汚れの問題です。わたしたちの心の中にもある罪の問題です。手を洗うことも身を清めることも大事です。しかし、それよりももっと大事なことは、私たちの心が清くなることです。心の中から出て来るものが人を汚すのです。毒舌の持ち主は気をつけましょう。私も気をつけます。

(2014年12月28日、松戸小金原教会主日礼拝)

2014年12月22日月曜日

日記「1990年というのは大昔ですからね」

いまヒトケタとか10代くらいの人が字を書く側になる時代が来るのを待っている。字を書く人の視点で世界が動かされている面があると思うからだ。「親にキラキラした名前つけられたけど案外大丈夫でしたよ」とか、「少子高齢化のほうがラッキーでした」とか、「大学全入でよかったです」とか、ぜひ教えてほしい。

皮肉で書いているのではない。大真面目である。私のネットのお友達の世代は、20代くらいから80代くらいまでとかなりワイドレンジなので、「世代」に関わることを私が書くと、どの世代かの人に必ず反発されるし、憎まれる筋書きになっている。ある世代の人に歓迎されても、他の世代の人に嫌われる。

ただ、名前がキラキラしているかどうかにしても、少子高齢化や大学全入にしても、それがダメだ問題だと言っているのは、いまヒトケタや10代の人ではなく、もっと上の世代の、自分が書いた字で世界を動かしてやろうとしている人たちなわけだ。その人たちは実は「当事者」ではない。傍観者じゃないか。

10年も前ではない。当時中学生だった長男や小学生だった長女に「家が教会だとかで友達に何か言われることないか」と聞いたことがある。二人とも何を質問されているのか分からないという顔をしている。もう一歩踏み込んで「宗教がどうのとか言われないか」と聞いた。それで返ってきた答えはこうだ。

「はあ。まあ、いまの中学生は神社と寺の違いも知らないからな。おれは知ってるけど。おれの友達が、教会が何してるかなんか知るわけないじゃん。おれの家が教会だからとかで、誰も何も言わないよ」だそうで。いいんだか悪いんだか、いまのヒトケタや10代の人に宗教アレルギーはもはやないようだ。

それで、ここいらで、今朝の第一声へと話が戻ることになる。「1990年というのは大昔ですからね。自覚ありますかね」とfacebookに書いた。「1990年度に約40万人いた浪人は、今年度は約5万人しかいない」(朝日新聞デジタル2014年12月22日)という一文を目にした感想だった。

自戒をこめた厳しい言い方になるが、今の私くらい(来年50)の世代が幼少期からアニメを見て育ったことと関係あるのかないのかは分からないが、今の子どもたち(ヒトケタや10代の人)と自分たちは「共通感覚を持っている」とか「同世代人である」と《錯覚》している可能性があると、私は思うのだ。

その我々(私と同世代くらいの方々)の意識は、今の子どもたち(ヒトケタや10代の人)にとっては、はっきり言って《迷惑》なものだと思う。「きみらの考えていることは手に取るように分かる分かる」みたいな顔をされるのが不快だろうし、「共通感覚もってるよ」的にすり寄られるのは怖いだけだろう。

あと、これ理解してもらえるかどうか分かりませんが、私、ネットのけっこうなヘビーユーザーだと自覚していますが、いまだに「インターネット」とか「ブログ」とか「フェイスブック」とか「ツイッター」という言葉を人前で発語することに、非常に強度な躊躇があります。恥ずかしいと感じてしまいます。

「ブログ読みました」とか「フェイスブックの書き込み、いつも楽しみにしています」とかいう字のやりとりに慣れてしまっているからでしょうか、「ブログ」とか「フェイスブック」という《音声》を聴くとビクッとしてしまう。その場から逃げ出したくなります。なんなんでしょうね、この感覚は。

日曜日の礼拝の説教の中で「ブログ」とか「フェイスブック」とか言える人の気が知れないと思う。全くありえないことです、私にとっては。両耳をふさいで大声でわーわー叫びたいくらいです。

2014年12月14日日曜日

安心と喜び クリスマスの意味

|

| 日本キリスト改革派松戸小金原教会 礼拝堂 |

マルコによる福音書6・45~56

「それからすぐ、イエスは弟子たちを強いて舟に乗せ、向こう岸のベトサイダへ先に行かせ、その間に御自分は群衆を解散させられた。群衆と別れてから、祈るために山へ行かれた。夕方になると、舟は湖の真ん中に出ていたが、イエスだけは陸地におられた。ところが、逆風のために弟子たちが漕ぎ悩んでいるのを見て、夜が明けるころ、湖の上を歩いて弟子たちのところに行き、そばを通り過ぎようとされた。弟子たちは、イエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと思い、大声で叫んだ。皆はイエスを見ておびえたのである。しかし、イエスはすぐ彼らと話し始めて、『安心しなさい。わたしだ。恐れることはない』と言われた。イエスが舟に乗り込まれると、風は静まり、弟子たちは心の中で非常に驚いた。パンの出来事を理解せず、心が鈍くなっていたからである。こうして、一行は湖を渡り、ゲネサレトという土地に着いて舟をつないだ。一行が舟から上がると、すぐに人々はイエスと知って、その地方をくまなく走り回り、どこでもイエスがおられると聞けば、そこへ病人を床に乗せて運び始めた。村でも町でも里でも、イエスが入って行かれると、病人を広場に置き、せめてその服のすそにでも触れさせてほしいと願った。触れた者は皆いやされた。」

来週の日曜日がクリスマス礼拝です。いまわたしたちはアドベントの季節を過ごしています。いまお読みしました聖書の個所に書かれていることは、必ずしもクリスマスと直接関係あるようなこととは言えないかもしれませんが、救い主イエス・キリストが来てくださったことの意味を考えるための非常に良いテキストであると思いますので、今日はこの個所を共に学ばせていただくことにしました。

「それからすぐ」(45節)と書いています。「パンの出来事」(52節)の直後であることを指しています。イエスさまのもとに集まって来た五千人もの人々の前で、イエスさまが、五つのパンと二匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちに渡しては配らせ、二匹の魚も皆に分配されました。すべての人が食べて満腹し、パンの屑と魚の残りを集めると十二の籠にいっぱいになりました。パンを食べた人は男が五千人でした、という出来事です。

しかし、この「パンの出来事」は、その前から続いている話の中で出てくることでもあるということを先週お話ししました。もちろんすべての話はつながっています。しかし、直接的に関係があるとはっきり言えるのは、「十二人を派遣する」という小見出しのついた段落からです(6・6b以下)。

イエスさまの伝道によって、イエスさまを信じます、従います、というところまではまだ至っていなくても、イエスさまに興味があります、イエスさまがしておられる働きはすごいと思いますというくらいの気持ちを持ち、イエスさまのもとに集まってくる人が非常に多くなりました。ブームという言葉を使ってよいと思います。集まっているのは、いわばイエスさまのファンです。実際、ブームは長続きはしませんでした。しかし、一時的にせよ、とにかくそういう状態になりました。

それで、さすがのイエスさまでも、おひとりですべての人のお世話をすることが物理的に不可能になられました。それでイエスさまは、十二人の弟子に「汚れた霊に対する権能」をお授けになることによってイエスと同じ働きができるように免許をお与えになり、二人一組にして、つまり、十二人を六組に分けて、イエスさまから離れたところで伝道するように、彼らを派遣なさったのです。

しかし、弟子たちの働きには、もちろんいろんな点で限界があったのだと思います。イエスさまと同じことができる免許を与えられたと言っても、まだ初心者運転中でもあり、訓練中の身でもあった彼らです。行く先々で失敗や挫折があったでしょう。そのこともイエスさまは十分に分かっておられますので、おそらく定期的に彼らがイエスさまのところに帰ってきて、みんなで集まって伝道報告会ができるような仕組みをお作りになりました。

それで彼らがさっそくイエスさまのところに帰ってきました。案の定、ぼろぼろに疲れていました。だから、イエスさまは、彼らを休ませてあげたいと思ってくださり、きみたちだけで人里離れたところで休んできていいよと言ってくださったのですが、するとまたそこに、イエスさまのファンが追いかけ、押しかけてきました。弟子たちの休養先に先回りして待ち伏せするほどの熱狂ぶり。それでもイエスさまは弟子たちをかばわれました。集まって来た大勢の人たちに対してイエスさまは、疲れている弟子たちの代わりに、御自分でまた説教をおはじめになりました。

しかし、遅い時間になりました。そこで弟子たちが「ここは人里離れた所で、時間もだいぶたちました。人々を解散させてください。そうすれば、自分で周りの里や村へ、何か食べる物を買いに行くでしょう」(35~36節)と言ったら、イエスさまの顔色が変わりました。そうだね、そうしようというお返事ではなく、「あなたがたが彼らに食べ物を与えなさい」(37節)と言われました。

そうしたら今度は弟子たちの顔色が変わりました。「わたしたちが二百デナリオンものパンを買って来て、みんなに食べさせるのですか」(37節)。

わたしたちが疲れていることを、イエスさま、あなたがいちばんご存じでしょう。あなたの言うとおりにしたじゃないですか。さんざん働いてきました。ぼろぼろに疲れています。だからあなたはわたしたちに、人里離れたところで休んでいいよと言ってくださったじゃないですか。だけどなんだかわけがわからないほどたくさんの人たちが集まってくる。もう勘弁してほしいです。早く帰らせてほしい。わたしたちにも家庭があります。だから人々を解散させてくださいと言っているのに、あなたがたが彼らに食べ物を与えなさいと言う。これ以上まだ、わたしたちをこき使うつもりですか。冗談じゃありません。弟子たちはキレたのだと思います。

しかしイエスさまは、そこで一切お譲りになりません。そうかそうか分かったよ、きみたちの言うとおりだよとはおっしゃらない。ご自身のもとに集まった大勢の人々の「飼い主のいない羊のような有様」を深く憐れんでくださったイエスさまは、飼い主になることをご自身で買って出られた以上、とことんまで付き合ってくださいます。

イエスさまとしては、弟子たちの言い方を不服とされたのではないかと思います。もし弟子たちがイエスさまに「わたしたちが疲れました。わたしたちのお腹がすいています。だから、もう帰らせてください」と言ったなら、別の答えをしてくださったかもしれません。弟子たちが疲れていることは、イエスさまがいちばんよく分かっておられることだからです。

しかし彼らが言ったのは、人々を解散させてください、自分で食べ物を買いに行くでしょうということでした。問題のすり替えがあります。人のせいにしています。十二人の使徒もイエスさまの弟子であることには変わりないのですが、我々はあの群衆とは格が違うと言いたげです。そういう弟子たちの口ぶりがイエスさまにとってはご不満だったのだと思います。「あなたがたが彼らに食べ物を与えなさい」という意味は、あなたがたが最後まで責任を取りなさいということです。

しかし今日は「パンの出来事」の話を繰り返す時間はもうありません。それは先週終わった話です。イエスさまの奇跡的な力により、五つのパンと二匹の魚が分配され、五千人の人々が満腹するという出来事が起こりました。「それからすぐ」(45節)です。

さすがに弟子たちの疲労も限界に達したのでしょう。イエスさまは彼らをかばい、逃げ道を与えるために「強いて舟に乗せ、向こう岸のベトサイダへ先に行かせ」てくださり、「その間に御自分は群衆を解散させ」(45節)ました。優しいイエスさまです。

解散も一苦労です。集まっている人たちは皆、イエスさまのところに行きたい人たちであり、一緒にいたい人たちであり、家に帰りたくない人たちです。そういう人たちが五千人もいたわけです。五千人を怒らせてしまったら暴動が起きるでしょう。怒らせてはならない。笑顔になってもらわなくてはならない。だからイエスさまがすごいことをしてくださり、みんなが笑顔になったので素直に帰ってくれたのです。そういうことをすべてイエスさまがしてくださったのです。弟子たちには、そういうのは、疲れ果てていたことと面倒くさかったことで、できなかったし、やりたくなかったことでした。

そしてすべての人が帰りました。イエスさまは一人になられました。イエスさまもお疲れになったので、祈るために山に行かれました。その間に弟子たちの舟は湖の真ん中あたりまで進みましたが、そこで逆風が起こりました。前に進まない。後ろに押し戻される感じだったのかもしれません。

そのような中でイエスさまが、またすごいことをなさいました。書かれていることをそのまま読みます。「夜が明けるころ、湖の上を歩いて弟子たちのところに行き、そばを通り過ぎようとされた。弟子たちは、イエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと思い、大声で叫んだ。皆はイエスを見ておびえたのである」(48~49節)。

イエスさまは何をなさったのでしょうか。書いてあるとおりですとしか言いようがありませんが、サーフィンみたいなことでしょうか。嵐のガリラヤ湖でイエスさまがサーフボードに乗って弟子たちの舟まで来られたという話でしょうか。そういう話だと面白いかもしれませんが、おそらくそういうことではなさそうです。これもやはり、奇跡としか言いようがないことです。イエスさまだけに可能な方法があったに違いないと言わなくてはならないと思います。

ただ、イエスさまがこういうことをなさった理由ないし目的は、はっきりしています。弟子たちに安心してもらいたかっただけです。

私が先ほどから繰り返し言っているのは、弟子たちは疲れている、弟子たちは疲れているということばかりです。派遣先から疲れて帰ってきて、休みをとろうとしても追いかけられて、いつまでも帰らない群衆を帰らせてくださいとイエスさまに言ったら、あなたがたが食事を用意しなさいと言われてしまい。やっとすべて終わって、休養先に行くために舟に乗ったら嵐に襲いかかられて。弟子たちとしては踏んだり蹴ったりの状態。わたしたちは神さまに見捨てられているのではないかと言いたくなるような状態だったのだと思います。

私の目には、この弟子たちの姿が、今のわたしたちの姿、21世紀の日本の教会の姿と重なりあって見えます。疲れ果ててしまっている。

そのような疲れ果てた弟子たちのところにイエスさまが追いかけて来てくださったという話です。ここに書かれていることの意図はそれだけです。どういう方法で来てくださったのかは分からないことですが、とにかく来てくださいました。弟子たちを助けてくださるために。そして「安心しなさい。わたしだ。恐れることはない」と言ってくださいました。それで十分ではありませんか。

「幽霊だと思った」と書かれているのはユーモラスでさえあります。弟子たちがイエスさまを幽霊呼ばわりです。しかし、これで分かることは、イエスさまと弟子たちの絆の深さです。イエスさまは、弟子たちを見捨てない。わたしたちもイエスさまの弟子です。イエスさまはわたしたちを見捨てない。イエスさまは、なんとかして、強引な方法を使ってでも、わたしたちのところに来てくださる方です。

(2014年12月14日、松戸小金原教会主日礼拝)

2014年12月11日木曜日

日記「消去法について」

|

| いろんなことを考えながら聖書を読んでいます |

《消去法》について考えています。

「Wikipedia 消去法」の記述を借りれば、《消去法》は「選択肢が全て間違いであった場合には、正解を導き出すのは不可能である」などの欠点がある。そりゃそうだなと納得できます。

進学先の学校や就職先の会社などを《消去法》で選ぶとか、日用雑貨や電化製品や不動産や家や自動車などを買うときに《消去法》で選ぶことなどは、ある意味で不可避的であるとしても。

しかし、恋人や結婚相手まで《消去法》で選ぶというのは、周囲の空気を凍りつかせるものがあるのではないかと思います。私はそういうことをやったことないので、実際どうなるのかは見当もつきませんが。

以前から私は《消去法》の「慇懃無礼さ」ということを考えてきた面はあります。青年修養会のような場所で、そういう話をしたこともあります。

私はこれでも牧師ですから、教派・教団の問題を、ポジティヴな意味でもネガティヴな意味でも考えない日はないほどです。地上の教会が無数の教派・教団で分かれている様子を客観的に見る人が見れば「選択肢が無数にある」と見えるかもしれません。

しかし、なんと面白いことに、上記のとおり「選択肢が全て間違いであった場合には、正解を導き出すのは不可能である」という、なるほどたしかにそれは「欠点」ではあるだろうけれども、しかしまた同時に、驚くべき楽しむべき「真理」が我々の前に立ちはだかってくれています。

《消去法》で自分の前途を切り拓き、突き進んで来た人たちは、遅かれ早かれ、この「真理」の前にたどり着きます。ただ、そこで、それこそ「道」が二つに分かれることになるでしょう。二つの「道」とは、その「真理」を直視するか、それとも、目を背けるか、です。

しかし、いま書いているのは《消去法批判》ではありません。「究極以前」の相対的な世界を生きている我々は、年がら年中《消去法》をしていると思いますので、《消去法批判》とかは、されても困るし、する気はないです。

しかし、そうは言っても、私の胸に去来する思いは、もし「キリスト教的な消去法」(このネーミングはともかく)というのがあるとしたら、それがどのような問いであるにしても「全ての選択肢」と「キリストの十字架」は必ず結びついているものなので、どこかで痛い思いをすることになるのだろう、ということです。

自分自身が祭壇上にささげられた屠られた犠牲の供え物にならなくても。最小でも、その死せるいけにえを見て「心痛める」者にならなくては、贖罪の真理は成立しない。

「リアルロボットバトル」(日テレ系、12月2日)をただ見ているだけで、私のアタマはほんとに痛くなりました。私はテレビの前に座ってお茶飲んだりみかん食べたりしていただけですけどね。ロボたちに人格があるわけではないし、ただの金属板のかたまりじゃんと、見ようと思えば見えなくもない。

だけど、両ロボの操縦者が人間であるという点で、ただの金属板のかたまりに見えなくなる要素が出てくるのかもしれません。

ロボやドローン(無人操縦機)を戦争に使えば戦死者を出さずに済むという議論を大真面目にしている人たちがいるようですが、操縦者のPTSDの問題は当然のことながら指摘されています。

我々ね、テレビドラマを見るだけで号泣するほど「精神的な生き物」なんですよ。物理的にぶん殴られることだけが「痛み」なわけがないです。

「キリスト教的な消去法」(もしそのようなものがあるとしたら)の場合、どの選択肢も「痛み」を回避するものではない。

著名な某先生の「神の痛みの神学」の話ではないですよ。もじっていえば、「ぼく/あたしの痛みの神学」ですね。

ただし。

「強い者が弱い者を担う」のであって逆はありません。「弱い者」はかばわれなければなりません。しかし、「かばう人」はイテテな思いをたくさん味わうでしょう。

「強い者が痛め、苦しめ。弱い者を犠牲にするな」。

それだけ。以上。

2014年12月8日月曜日

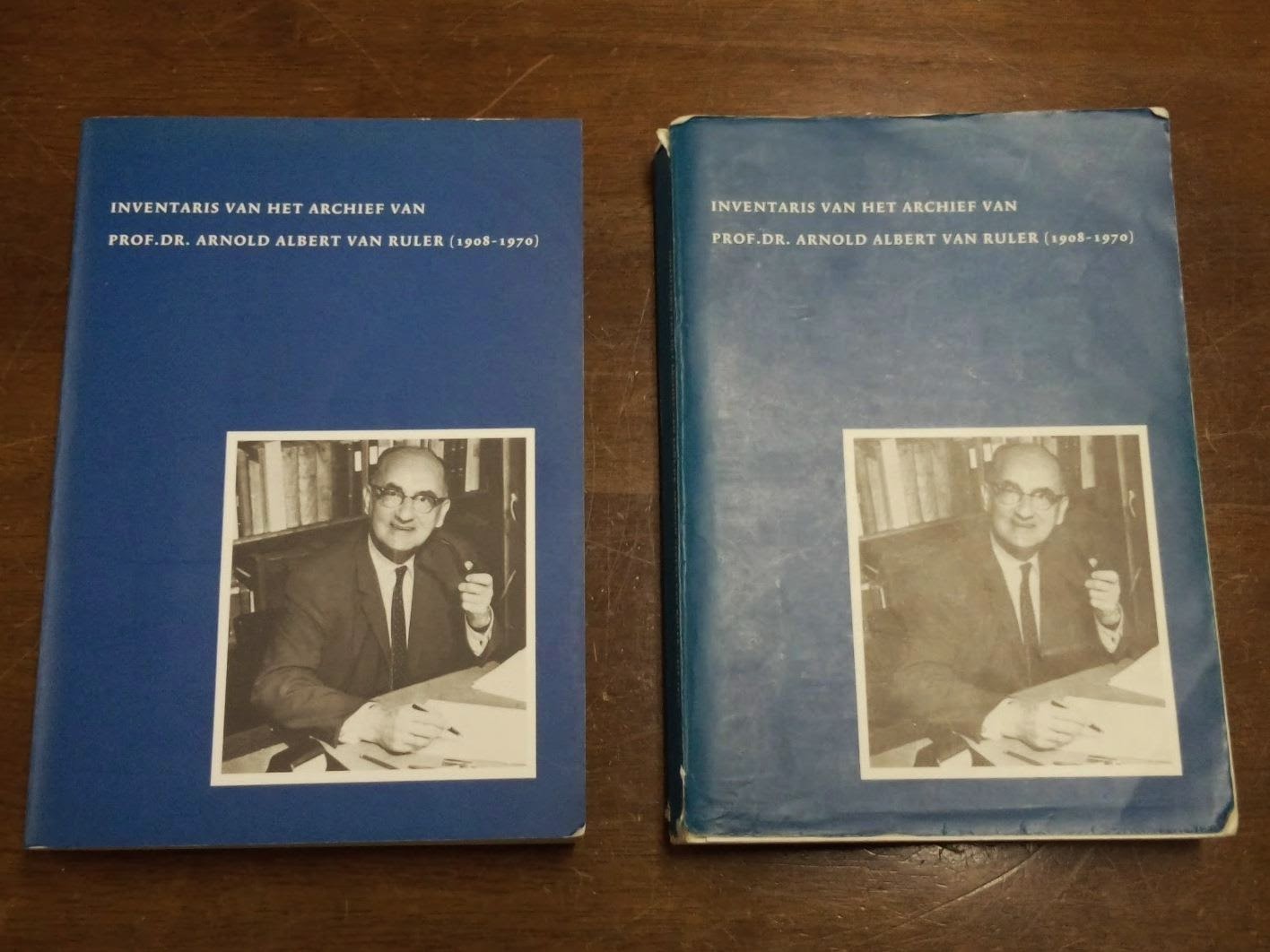

『ファン・ルーラー教授文庫総目録』が届きましたので開封式を行いました

首を長くして待っていたオランダ語の古書が、やっと届きました。開封式の様子を写しました。

今日届いた本の名前は『ファン・ルーラー教授文庫総目録』(Inventaris van het archief van prof. dr. Arnold Arbert van Ruler [1908-1970])です。

確認しましたところ、17年前(納品書に1997年11月5日の日付があります)に購入したものと全く同じ版(初版1997年)でしたが、新本同様の保存状態でした。

ちなみにこの本、17年前は新本で55ギルダーでした。今回の購入価格は20ユーロでした。

17年前のギルダーの為替レートは正確には覚えていませんが、1ギルダー50円(?)くらいではなかったかと思います。

いまユーロが150円近くですので、今回の買い物は、17年前とほとんど変わりない金額での購入だったことになります。

今日届いた本の名前は『ファン・ルーラー教授文庫総目録』(Inventaris van het archief van prof. dr. Arnold Arbert van Ruler [1908-1970])です。

確認しましたところ、17年前(納品書に1997年11月5日の日付があります)に購入したものと全く同じ版(初版1997年)でしたが、新本同様の保存状態でした。

ちなみにこの本、17年前は新本で55ギルダーでした。今回の購入価格は20ユーロでした。

17年前のギルダーの為替レートは正確には覚えていませんが、1ギルダー50円(?)くらいではなかったかと思います。

いまユーロが150円近くですので、今回の買い物は、17年前とほとんど変わりない金額での購入だったことになります。

|

| ただいまから開封式を執り行います |

|

| まず外箱の封を切りました |

|

| 本の入った包装紙を取り出しました |

|

| 包装紙の中から本と納品書を取り出しました |

|

| 17年前に購入した同じ本(右)と比較しました |

|

| 17年前に購入した同じ本の納品書(左)と比較しました |

2014年12月6日土曜日

松戸朝祷会奨励

|

| カトリック松戸教会 会堂 |

マルコによる福音書1・1~8

「神の子イエス・キリストの福音の初め。預言者イザヤの書にこう書いてある。『見よ、わたしはあなたより先に使者を遣わし、あなたの道を準備させよう。荒れ野で叫ぶ者の声がする。「主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。」』そのとおり、洗礼者ヨハネが荒れ野に現れて、罪の赦しを得させるために悔い改めの洗礼を宣べ伝えた。ユダヤの全地方とエルサレムの住民は皆、ヨハネのもとに来て、罪を告白し、ヨルダン川で彼から洗礼を受けた。ヨハネはらくだの毛衣を着、腰に革の帯を締め、いなごと野蜜を食べていた。彼はこう宣べ伝えた。『わたしよりも優れた方が、後から来られる。わたしは、かがんでその方の履物のひもを解く値打ちもない。わたしは水であなたたちに洗礼を授けたが、その方は聖霊で洗礼をお授けになる。』」

おはようございます。今日初めて松戸朝祷会でお話しさせていただきます関口康と申します。日本キリスト改革派松戸小金原教会は小金原7丁目にあります。よろしくお願いいたします。

私は10年半前の2004年4月から松戸にいます。皆さまにご挨拶させていただくのが初めてなのは、私の怠慢ゆえです。どうかお許しください。

最初ですので長々と自己紹介したくなりますが、そういう場所ではないように思います。しかし、少しだけお許しいただきたいです。私の話ではなく、私の父の話です。

父は千葉大学園芸学部の出身者です。1950年代に日本基督教団松戸教会で洗礼を受けました。その後、父は岡山県の農業高校の園芸科教員になりました。今も岡山にいます。私は岡山で生まれました。

その父にとっての松戸の思い出が強烈だったようです。私も幼いころからよく話を聞かされました。10年半前に松戸に来たとき、初めて来たような気がしなかったのは、父の影響です。

あと少しだけ、私のことになりますが、松戸に来てから私の子どもたちが小学生とか中学生の頃、松戸市少年補導員をさせていただいたり、栗ケ沢中学校のPTA会長をさせていただいたりしました。そのようにして松戸の皆さまのお仲間に加えていただきたく願ってきました。

さて今日お話しすることを命ぜられた聖書の箇所は、マルコによる福音書の初めの段落です。

いまはアドベントですので、今日イエスさまのご降誕についてのお話をするほうがよいのかもしれないのですが、他の福音書と異なり、マルコによる福音書の冒頭にはイエスさまのご降誕についての記事が出てきません。その箇所についてお話しするようにとのご指示です。

しかし、私はマルコによる福音書が好きです。この福音書は他の福音書とは違う魅力があります。いくつかの特徵を挙げてみます。

第一は、いま申し上げたとおりイエスさまのご降誕の記事がないことです。

第二は、4つの福音書で最も短い福音書であることです。コンパクトなイエス伝です。

第三は、きっちり前半部分と後半部分に分けることができる単純な構造なので、話が分かりやすいことです。前半部分が「ガリラヤ編」、後半部分は「エルサレム編」です。後半に描かれているのは、イエスさまがエルサレムに入城された日から一週間分の出来事です。前半が二年か三年分です。

第四は、前半と後半とのコントラストが明瞭であることです。それは、イエスさまの言葉から想像できるイエスさまの表情のコントラストです。

前半部分のイエスさまは明るい。言葉が優しいです。ガリラヤの民衆の仲間です。

しかし、後半部分のイエスさまの言葉は暗い。苦虫をかみつぶしたような表情が思い浮かびます。他の福音書では裁判の最中や十字架上でもいろいろとお話しになるのですが、マルコは違います。最後はほとんど無口になられます。暗い表情で黙ってすべてを耐えておられるイエスさまが描かれています。

しかし、そういうイエスさまが私にとっては魅力的です。人間くさい、人間らしいイエスさまです。わたしたちにとって身近に感じる、親しい気持ちをもつことができるイエスさまです。

しかし、みなさんから私にお知らせいただいた聖書の箇所には、イエスさまご自身は出てきません。ここに出てくるのは、イエスさまではなく洗礼者ヨハネです。

ヨハネはイエスさまが救い主としておいでになるための道備えをする役割を果たした最も重要な人物の一人です。人間的な言い方がすぎるかもしれませんが、イエスさまよりも前に活動していた先輩伝道者という面がありました。このヨハネがイエスさまに洗礼を授けました。

そして、イエスさまが神の国の福音を宣べ伝える伝道のお働きをおはじめになったのは、「ヨハネが捕らえられた後」(1・14)であると、マルコははっきりとヨハネの逮捕との関係を記しています。

さらに、マルコは、ヨハネがだれに何のために逮捕され、どのような非業の死を遂げたかを記しています(6・14~)。朝する話ではありませんが、盆に載せられたヨハネの生首の描写まで出てきます。

これで分かることは、洗礼者ヨハネがイエスさまにとっての道備えの役割を果たした人物であるということの意味は、単にイエスさまよりも前に伝道していたとか、イエスさまに洗礼を授けたとか、そのようなことだけではないということです。

当時の政治権力者によって、彼らの宴会の余興の場で、実にくだらない理由で、命を奪われた人物、それがヨハネでした。そして、ヨハネが殺害されたのと同じ時代に、イエスさまも殺害されました。それが意味していることは、ヨハネとイエスさまがご活躍になった時代は、悪い政治が行われている暗い時代だったということです。

その中でイエスさまは、ガリラヤの民衆に対しては「飼い主のいない羊のような有様を深く憐れ」(6・34)んでくださいました。ガリラヤ地方の人々に向けられたイエスさまの言葉と表情は、優しく温かく慈愛に満ちたものでした。

しかし、後半部分「エルサレム編」のイエスさまの言葉と表情は暗い。苦渋に満ちておられます。しかし、それはイエスさまが悪いのではなく、その時代が悪く、暗かったのです。イエスさまはその悪い時代に立ち向かわれたのです。厳しい表情で。辛辣な言葉で。

少し乱暴な言い方をお許しいただけば、この福音書の後半のイエスさまは、へらへら笑っておられなかったのです。そのような厳しいイエスさまにこそ、私は慰められるものがあります。

わたしたちはどうでしょうか。今の時代は良い時代でしょうか。良い時代であるとは私にはとても思えません。

わたしたちもこの時代に立ち向かおうではありませんか。イエスさまのお姿を思い起こし。ヨハネの姿を思い起こし。

(2014年12月6日、松戸朝祷会奨励、於カトリック松戸教会)

2014年12月5日金曜日

日記「ファン・ルーラーは『プレートテクトニクス理論』も『アポロ11号の月面着陸』も知っている」

|

| 千葉と茨城の県境(利根川)の位置から富士山が大きく見えました |

もしファン・ルーラーがbeddingを地質学の概念としての「地層」という意味で言っているとしたら、traditie (naar achteren en naar voren)は、「(以前からも、それ以降からも影響を受ける)伝統」とか「(以降に影響を与えると同様に、以前からも影響を受けている)伝統」という意味ではないかと考えてくださいました。

そのとおりだと思います。その先生曰く「地層が形成されるのは、以前の地層の上にしかそれ以降の層はないし、その層だけはその層以上の層の重みで、変性していきますから」とのこと。ドンピシャです。さすが理系の先生、ありがとうございます。

私は英語がからきしダメなので申し訳ないのですが、

Ook van de theologische arbeid is de gemeenschap het subject en de traditie (naar achteren en naar voren) de bedding.

という原文を無理に英語っぽくすれば、

最初のookはalsoで、van de theologische arbeidは、of the theological taskです。

続くis de gemeenschap het subjectはthe community is the subjectで、

en de traditie (naar achteren en naar voren) de beddingはand the tradition (backwards and forwards) is the stratum.てな感じだと思います。

問題は、この場合のsubjectをどう訳すかです。

今のところの暫定訳としては、一つ前の文章から行くと、

「誰々さんの神学」というのは「誰々さんの地質学」ほどありえない言い方(直訳「表現」)である。

または、もうちょっと固く訳せば、

固有名詞の神学は固有名詞の地質学ほどありえない。

神学の場合も(地質学と同じように)共同体が運営主体(subject)であり、伝統(過去への伝統、未来への伝統)が地層である。

ファン・ルーラー、オランダ語、難しいです。

まあでも、前後の文脈からいえば、「地層」のことは、たぶんほんとにダジャレのレベルの話(セオロジーとジオロジー、オランダ語ではテオロヒーとヘオロヒー)だと思うので、あまり深みにはまりすぎないほうが良いと思います。

ファン・ルーラーが言いたいことを別の言葉に言い換えれば、私の『神学著作集』は私の『組織神学』じゃないですからね、ということだと思います。

いろんな時代にいろんなテーマで私が書いた雑誌論文を集めてきましたけど、古い雑誌を入手したり閲覧したりするのが難しくなってしまった若い世代の人や外国人を助けてあげるために集めてあげただけであって、この『神学著作集』をもって「ファン・ルーラーの神学体系」を論じられても困りますからねと、釘をさしているのだと思います。

そこまで書いて、ファン・ルーラーの胸のうちに、現代神学の風潮へのへ不満がこみ上げて来る。

「カール・バルトの神学」「パウル・ティリッヒの神学」「ディートリッヒ・ボンヘッファーの神学」とか言ってる人たちがいるけど、一人の人間に「神学」のすべてを代表させることなんかできませんよと。「○○さんの神学」とかいう言い草は「○○さんの地質学」ほどありえないことですよと。

神学は個人プレーではなく、共同体(というか教会!)がやるものだし、伝統を相手にするものですよ。地層の年代調査のようなものですよ。そんなこと一人でできるわけがないことくらい分かりますよね。

だから、最初から最後まで(神学序論、神論、キリスト論、救済論、終末論など)全部の体系を自分一人で作り上げてやるという野望などは捨てたほうがいいですよ。え、私ですか?そんな野望は、持ってない持ってない(ありえないありえない)、というような話ではないかと思います。

ですが、ファン・ルーラーのこの言葉にはどこかしら悔しさが含まれているような気がする(あくまでも「気がする」だけですが)というのが私の見方です。本当にこの第一巻(1969年)を出版した翌年(1970年)に亡くなりました。病気がちであったことは確実です。

ファン・ルーラーは、一冊の『組織神学』の教科書を書く意志が全くない組織神学者だったのだと言ってしまえば、それまでです。実際「教科書を書く気はない」と学生たちに言ったことがあるそうです(石原知弘先生調べ)。

それはファン・ルーラーの神学思想の特質に由来することでもあると思いますが、同時に、体力的なことと無関係であるとは私には思えないのです。

しかし、神学は地質学のようなものであるとファン・ルーラーが考えていたことは間違いなさそうです。それは「地に足をつけろ」的な意味合いがあると思います。

ファン・ルーラーが繰り返し「キリスト教こそが真の唯物論(マテリアリズム)である」とか「使徒パウロほどの唯物論者(マテリアリスト)はいない」とか「共産主義はキリスト教よりブルジョア的だ」とか言うのも、趣旨は同じだと思います。

鎖国中の日本が唯一オランダだけ貿易を許可したのは「キリスト教を持ち込まない」という約束ゆえだったわけで、杉田さんの『解体新書』(1774年だそうで)はその時代の産物です。

『解体新書』出版240年の2014年、ついにネットで和蘭神学事始ということですかね。「神学解体新書」は過激なネーミングですけどね。

プレートテクトニクス理論が主張されはじめたのは、1960年代から1970年代にかけてだと教えていただきました。そうだとすれば、この『神学著作集』第一巻(1969年)の「序文」はその新しい理論を知った上で書いていることが分かります。。

ファン・ルーラーはアポロ11号の月面着陸(1969年7月)も知っています。そのことについて書いた文章が残っています。

それでだんだんわかってくることは、ファン・ルーラーは「地質学」にものすごく深い意味をこめているらしいということです。私はまだダジャレ説を撤回しませんけどね。ものすごく神学的に考えぬいたダジャレですね、これは。

神学と地質学のアナロジーでファン・ルーラーが言いたいのは、神学はまさに地質学ほどに緻密なサイエンスだということだと思います。聖書と何冊かの教理の本を読めば、それで十分「神学」をやったことになるというような感覚はファン・ルーラーには皆無です。

ファン・ルーラーが改革派神学者として特に徹底的に調べぬいたのは、17世紀の改革派スコラ神学者と今日では呼ばれる人々の本です。ファン・ルーラーの死後20年ほど経った1990年代に古書店に売却された蔵書は四千冊ほどでした。乱暴な言い方をお許しいただけば「神学をなめるな。十分立派なサイエンスだよ。文句あるか」と言っているのだと思います。

ファン・ルーラーの時代に始まったことではありませんが、ヨーロッパの「国立大学神学部」は、自然科学こそがサイエンスであり、それに反する神学はサイエンスではないとか、単一宗教(キリスト教)を絶対化して教えることは民主主義(政教分離原則)に反するとか、資本主義に反する(神学を勉強しても金にならない)とか、いろんな理由をつけられて排除されてきた斜陽学部です。

そういう中でファン・ルーラーは必死の思いで「国立大学神学部」を守ろうとした人です。神学が「教会のファンクション」(にすぎない)と見られることを拒否し、神学は「キリスト教化された国家のファンクション」であると、最後まで主張し続けました。負け犬の遠吠えだと見ていた人たちもいたでしょうね。

いちばん早い話をすれば、神学を本格的に営むためには「国家予算」が必要だということです。「そんなホグワーツの魔術学校みたいなことは、お前たちの自費でやってろ」的な嘲笑が、ファン・ルーラーには耐えられなかったのだと思います。

2014年12月4日木曜日

公開試行錯誤を面白がっていただけることを願っています

|

| 私は神学者でも翻訳者でもなく、教会の牧師です |

私自身はオランダ語は完全に独学です。そのような者がファン・ルーラーという日本では未知なる神学者のオランダ語テキストを辞書と首っ引きで「解読」しようとしている現場を、写真付きで公開するというのは、けっこうレアな感じがすると思うんですよね。

「訳者と読者の一体感」とまで言うのは大げさかもしれませんが、それに近いものがあるのではないかと。

私はそういう思いでやっていますので、むしろどうか、いろいろと皆さまから言っていただけることを願っております。

いちばん困るのは、「そういう恥ずかしいことはやめろ」と、たぶん心配して善意で言ってくださっているのだと思うのですが、結局は足を引っ張られ、妨害されてしまうことですね。

私は、神学でも翻訳でも、いまだかつてそれで実益を得たことはなく、すべて持ち出しで来ましたので、私の失敗の不利益はすべて、私個人が負うだけのことです。

神学や翻訳の専門家がファン・ルーラーをどんどん訳してくださるようになれば、私の出る幕はないので、喜んで引き下がります。

しかし、現状はそうではないので、シロウトの私がやっているだけのことです。

2014年12月3日水曜日

神学はベッドではできません!

|

| ファン・ルーラーは難しいけど面白いです |

今日の書き込みで大きな過ちを、少なくとも二箇所、犯しました。尊敬する先生がご指摘くださいました。心から感謝しかつお詫びしつつ、以下「大訂正版」を書きます。

「神学はベッドでもできる」というタイトルの元記事は、申し訳ありませんが、削除しました。

(訂正 その1)

問題個所は「bedding」をどう理解するかです。これをどう訳せばよいか15年ほど分かりませんでした。それで、「あれ?もしかしたら」と「気づいた」ことが、やっぱり違っていたようです。申し訳ございません。

結論だけいえば、beddingは「ベッド」(という意味もあると辞書で確認したつもりでしたが)ではなく「基底」か「基盤」、あるいは「川床」と訳すべきでした。

私の手元にある『ファン・ダーレオランダ語大辞典(第6版)』(1924年版!)では、beddingの意味の最初に「rivierbed」が出てきます。これは「川床」ですね。

なるほど、それで、意味不明のまま(意味不明のままだったのです、すみません)「後ろからも前からも」と訳した部分の意味が分かった気がします。これは「後ろから」とか「前から」は、「伝統」の《流れ》を指しているようです。

しかし「川床」そのものが「流れる」ことはないと思うので、そのあたりは難しいですね(混乱中)。

こういうことで、私の語感でとりあえずある程度直訳させていただけば、「神学の仕事もまた、共同体がその主体であり、伝統(後ろからの伝統と前からの伝統)は川床である」という感じかな、というところです。

あるいは、こういう読み替えが許されるでしょうか(また冒険しようとする)。

「神学を営む主体はあくまでも共同体であり、神学の川床は(後ろからも前からも流れてくる)伝統である。」

これでファン・ルーラーが言いたいことはお分かりいただけると思います(やっと光が見えてきました)。要するに「神学は個人プレーではない」ということです。

そして、これはやはり、20世紀の文脈でいえば、「カール・バルトの神学」とか「パウル・ティリッヒの神学」というような論じ方に対する批判を含んでいることだと思います。「誰々さんの神学」は無理(不可能)だと言っているわけです。

とは言っても、我々の書く論文でタイトルをつけるとしたら「ファン・ルーラーの神学」と言わざるをえない面が出てくるとは思うのですが、ファン・ルーラー先生は「そういうのはダメだ」とおっしゃっているわけです。自分の『神学著作集』も「自分の神学の構築ではない」とおっしゃっているわけです。

(訂正 その2)

3段落目の訳も完全に読み間違えていました。申し訳ございません。

(以下、再び冒険ぎみの試訳)

本巻に収録した古い論文についても、私は責任をとるつもりである。ただし、自然神学(直訳すれば「自然的神認識」)についての考え方と、倫理的な問題についての考え方は、今ではいくつかの点で微妙に変わっていることを認める。

というわけで、

「テオロヒー」と「ヘオロヒー」の比較はジョークとして維持できそうですが、「神学はベッドでもできる」は無理でした。

訂正します。「神学はベッドではできません」。ちゃんと机の前に座りましょう。

あとは言い訳というより感謝のつもりですが、こういうネット上のやりとりは、「神学は個人プレーではない」の見本になりますよねっ?ねっ?(やっぱり言い訳ですね、すみません)。

---------------------------------------------------------

(差し替え版 試訳)

A. A. ファン・ルーラー『神学著作集』第一巻「序文」

関口 康訳

『神学著作集』第一巻の読者各位にご覧いただくのは、非常に異なる時期にさまざまなテーマで私が書いた神学論文である。本書には、以前出版したが現時点では入手困難になっている論文を収録した。さらに、未出版のものや、完全に書きなおしたものも収録した。

そういうのを束ねて本にした理由は二つある。第一の理由は、私の論文に関心を持ってくれているが、古い雑誌を探し回るのが難しい青年たちや外国人たちを助けるためである。第二の理由は、今はまだ議論になってはいないが、将来議論されることになるであろう神学議論に役立てていただくためである。独立した「自分の」神学を構築してやろうという思いなどは持っていない。「誰々さんの神学(テオロヒー)」という言い方は「誰々さんの地質学(ヘオロヒー)」という言い方が無理なのと同じくらい無理なことだと思っておくべきである。神学を営む主体はあくまでも共同体であり、神学の川床は(後ろからも前からも流れてくる)伝統である。自分一人が神学に貢献しているなどと高望みすることはできない。

本巻に収録した古い論文についても、私は責任をとるつもりである。ただし、自然神学(直訳すれば「自然的神認識」)についての考え方と、倫理的な問題についての考え方は、今ではいくつかの点で微妙に変わっていることを認める。

A. A. ファン・ルーラー

(原文)

WOORD VOOAF

Der lezer vindt in dit eerste deel van de reeks ‘Theologisch Werk’ Theologische verhandelingen over zeer uiteenlopende onderwerpen en uit zeer verschillende periods. Voor een deel zijn de stukken reeds eerder gepubliceerd, maar moeilijk toegankelijk. Voor een ander deel zijn ze of nooit gepubliceerd of totaal omgewerkt.

Een en ander wordt nu gebundeld ten eerste om de belangstellenden uit de jongere generaties ene uit het buitenland het moeizaam zoeken in oude jaargangen van tijdschriften te besparen en ten tweede om een bijdrage aan de theologische discussie te leveren als het niet de discussie van nu is, dan misschien toch de discussie van de toekomst. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling een ‘eigen’, aparte theologie in omtrekken te ontwerpen. Uitdrukkingen als ‘de theologie van die en die’ zijn goed beschouwd even onmogelijk als ‘de uitdrukking ‘de geologie van die en die’. Ook van de theologische arbeid is de gemeenschap het subject en de traditie (naar achteren en naar voren) de bedding. De enkele mens kan niet meer willen dan aan deze arbeid een – zij het persoonlijke, eventueel zelfs kritische – bijdrage leveren.

Ook de oudste stukken uit deze bundel neem ik nog steeds gaane voor mijn rekening, als zou ik thans op sommige punten wat genuaceerder willen oordelen, met name terzake van de natuurlijke kennis van God en terzake van de plaats van het ethische.

A. A. van Ruler.

2014年12月1日月曜日

日記「草の根ブロガーにも五分の魂」

「先生が出した宿題に正解を答える」式でなく、 「基本が世間知らずでウカツな発言をしてしまう系の人が、自分の発言の釈明を余儀なくされ、自分で作った問題(というか「自分自身の問題性」)の後始末をせざるをえない」式の人のほうが、文筆家としても、草の根ブロガーとしても、息が長い感じです。

文筆家なりブロガーなりは、だれが育てるものでもなく、勝手に育つ。自分で壁を突破して飛び出してくる。妨害されようと、資金が尽きようと、家庭が崩壊しようと、世界が滅亡しようと、書き続けてしまう。それはたぶん、多くの人や自分自身を不幸にしているに違いけど、別の面もちょっとくらいはある。

金がかかっていない字に価値はない(勉強代をケチった価値ある文章は僅少)が、その字で金が儲かるわけではない(ほとんどの場合)。「紙の書籍」の形になっているかどうかはやっぱり違いますよね。権威主義に弱い人たちを圧倒的に幻惑できるものが紙の書籍にある。字であることに変わりはないのにね。

今日内田樹氏が書いておられた「ノブレス・オブリージュ」のことを考えています。書き魔系ブロガーを「ノブレス」と呼べるかどうかはともかく、「わしが書かねばだれが書く。いま書かねばいつ書ける」という厳粛な自負(なのかそれ)はキリスト教的「召命」にちょっとだけ似ているかもしれません。

ちなみに今、牧師館に引き返して洗濯機を回しているところです。食器洗いは午前中に済ませました。洗濯物を干したら出かけます。今夜は「東関東中会設立10周年委員会」です。委員長は私(来年は他の方に代わってもらう予定)。再来年(2016年)が東関東中会設立10周年です。やっとここまで来ました。

2014年11月27日木曜日

日記「チャンスというのは自分でつかむものですよ(真顔)」

前に同じようなことを書いたことがあるような気がしますが、まあいつも同じようなことしか書いていませんのでお許しください。

来年50のすっかり老けこんだポンコツなので、「これからの方々への遺言」を書き始めようと、まじめに考え始めています。

何を書こうとしているかというと、まじめなタイトルをつけるとしたら、「論文の発表の仕方」のようなことです。

ただし、一般論ではなく、純粋に私の体験です。

私がこれまで書かせていただいた、まあまあ「学術的な」と評価していただけるかもしれないいくつかの論文が掲載された雑誌や書籍の「共通点」があるのです。

それは「周年もの」か「キリ番記念号」か「○○特別号」です。

(写真の説明:左から)

『三色旗』「特集 オランダ」慶応義塾大学通信教育部、2009年

『改革派神学』「第30号特別記念号」神戸改革派神学校、2003年

『改革派神学』「第34号牧田吉和校長退職記念号」同上、2007年

『改革派神学』「第35号神戸改革派神学校創立60周年特別記念号」同上、2008年

『新たな一歩を カルヴァン生誕500年記念論集』キリスト新聞社、2009年

要するに「お祭り」に関係あるものばかりです。

これ、けっこう参考になると思うんです。

私みたいに致命的に「背景の弱い」人間にとって「発表の場」がないというのは、本当につらいことです。

私にとって、神学に関する「発表の場」といえば、基本的にはブログかfacebookかツイッターしかありません。本を出す金はないし、有力紙に連載記事を持てるほどの政治力もないし。学校関係からは危険人物視されているのかもしれないし。

そういう私のような「背景が弱い」が「発表の場」が欲しいという方は、けっこう多くおられると思うのです。そういう方にとって「周年もの」か「キリ番記念号」か「○○特別号」は、めっちゃチャンスです。

なぜそれが「チャンス」なのかといえば、そういうときの雑誌はふだんより分厚く作ることが多いので採用してもらえる投稿者の数が相対的に多い。

あとは、赤い文字とかで「○○記念号」と表紙に書かれている号は、通常の号よりもほんのちょっとだけ目立つ。メリットはそれくらいかな。ま、いいや。

自慢げに書かせていただきますが、私にとって唯一「ハードカバーつき」の本の中に収録していただいた論文「カルヴァンにおける人間的なるものの評価」は後にも先にもこれだけなのですが、

その(ハードカバー本としては唯一の!!)論文を、金子晴勇先生の『キリスト教霊性思想史』(教文館、2012年)に引用していただけました(この金子先生の本を私は今に至るまで買ってもないし、触ったこともないんですが)。

こんなことって、「カルヴァン」の「周年もの」の「500年」という「キリ番」をゲットできたからに決まってるじゃないですか。

「チャンス」っていうのはね、それはやっぱり「自分でつかむもの」なんですよ、たぶんね。ボケっとして待ってたって、来ない来ない。>チャンス

こんなこと、牧師が書く言葉じゃないかもしれませんけどね。「遺言」ですから。

というわけで「キリ番ゲット」、みなさんもぜひ狙ってくださいね。よろしく。

来年50のすっかり老けこんだポンコツなので、「これからの方々への遺言」を書き始めようと、まじめに考え始めています。

何を書こうとしているかというと、まじめなタイトルをつけるとしたら、「論文の発表の仕方」のようなことです。

ただし、一般論ではなく、純粋に私の体験です。

私がこれまで書かせていただいた、まあまあ「学術的な」と評価していただけるかもしれないいくつかの論文が掲載された雑誌や書籍の「共通点」があるのです。

それは「周年もの」か「キリ番記念号」か「○○特別号」です。

(写真の説明:左から)

『三色旗』「特集 オランダ」慶応義塾大学通信教育部、2009年

『改革派神学』「第30号特別記念号」神戸改革派神学校、2003年

『改革派神学』「第34号牧田吉和校長退職記念号」同上、2007年

『改革派神学』「第35号神戸改革派神学校創立60周年特別記念号」同上、2008年

『新たな一歩を カルヴァン生誕500年記念論集』キリスト新聞社、2009年

|

| 拙論を掲載・収録していただいた雑誌・書籍に「共通点」があります |

要するに「お祭り」に関係あるものばかりです。

これ、けっこう参考になると思うんです。

私みたいに致命的に「背景の弱い」人間にとって「発表の場」がないというのは、本当につらいことです。

私にとって、神学に関する「発表の場」といえば、基本的にはブログかfacebookかツイッターしかありません。本を出す金はないし、有力紙に連載記事を持てるほどの政治力もないし。学校関係からは危険人物視されているのかもしれないし。

そういう私のような「背景が弱い」が「発表の場」が欲しいという方は、けっこう多くおられると思うのです。そういう方にとって「周年もの」か「キリ番記念号」か「○○特別号」は、めっちゃチャンスです。

なぜそれが「チャンス」なのかといえば、そういうときの雑誌はふだんより分厚く作ることが多いので採用してもらえる投稿者の数が相対的に多い。

あとは、赤い文字とかで「○○記念号」と表紙に書かれている号は、通常の号よりもほんのちょっとだけ目立つ。メリットはそれくらいかな。ま、いいや。

自慢げに書かせていただきますが、私にとって唯一「ハードカバーつき」の本の中に収録していただいた論文「カルヴァンにおける人間的なるものの評価」は後にも先にもこれだけなのですが、

その(ハードカバー本としては唯一の!!)論文を、金子晴勇先生の『キリスト教霊性思想史』(教文館、2012年)に引用していただけました(この金子先生の本を私は今に至るまで買ってもないし、触ったこともないんですが)。

こんなことって、「カルヴァン」の「周年もの」の「500年」という「キリ番」をゲットできたからに決まってるじゃないですか。

「チャンス」っていうのはね、それはやっぱり「自分でつかむもの」なんですよ、たぶんね。ボケっとして待ってたって、来ない来ない。>チャンス

こんなこと、牧師が書く言葉じゃないかもしれませんけどね。「遺言」ですから。

というわけで「キリ番ゲット」、みなさんもぜひ狙ってくださいね。よろしく。

2014年11月26日水曜日

『教会史』と『世界史』の両方を読むことをお勧めします

|

| 高校時代に泣かされた「世界史」の教科書(中央) |

さっきから、必要あって高校時代の世界史の教科書(『詳説 世界史(再訂版)』山川出版社、1981年)を引っぱり出し、数年前に買った『もういちど読む山川世界史』(山川出版社、2009年)と読み比べながら、唸っているところです。

「やっぱりか」と今さらながら気づかされるのは、「近代ヨーロッパの誕生」(『もういちど読む』版では「近代ヨーロッパの形成」)の章あたりの論調は、ほぼ一貫して、「教会支配から自由になること」こそが近代ヨーロッパの目標であるという描き方だということです。

そういう描き方が全く間違っていると言いたいわけではないのです。でも、そういう話を「教会支配」など自分自身で一度たりとも体験したことがない日本の高校生たちが、一方的に聞かされ、大学入試のために覚えなくちゃならなかった。

私がこういう授業を受けていた当時は、どういう言葉で表現すればいいのかが分かりませんでしたが、正直言って不快感しかありませんでした。ゼロ歳から教会に通っていた人間としては、とてもじゃないが教室の椅子に黙って座って聞いていられないという気分でした。

今ならば、ほんの少しくらいなら、当時の私が何を感じていたのかを説明するための言葉が浮かんできます。だいたい上に書いたとおりです。「教会支配」など自分自身では一度たりとも体験したことがない人たちに、「教会支配からの自由」の喜びとか口にしてもらいたくない、という気持ちです。

その後、私が「救われた」のは、東京神学大学で教会史の講義を受けたときです。事情を書くと長くなるので割愛しますが、教会史の「古代史」から「宗教改革史」までを、私は(私たちの学年は、というべきか)隣接する日本ルーテル神学大学(現「ルーテル学院大学」)の徳善義和先生から学びました。教科書はウォーカーの『キリスト教史』でした。

どういう意味での「救い」なのかといえば、「教会史も教会支配の現実も知らない人たち」が発する「一方的な教会批判」からの「救い」でした。教会に問題がないなどとは、当時から思っていませんでした。問題だらけですよ、教会は。しかし、「一方的に」言うな。「知らずに」言うな。それを私は言いたかった。

もし「そういう」問題で悩んでいる方がおられるなら、お勧めしたいのは、『もういちど読む山川世界史』とウォーカーの『キリスト教史』(全巻)を両方読むことです。「救われる」こと、請け合います。

私たぶん、小学生くらいの頃から変わっていないですね。どんなことであれ、一方的な押しつけというのが、とにかく不愉快でたまらない。アンフェアだと感じる。「卑怯だ」と言いたくなります。私を怒らせるのは簡単ですよ(怒るなよ、笑)。

2014年11月25日火曜日

スーパーで買い物しながら神学する

|

| 近所のスーパー(マルエツ小金原店)でお買い物 |

今日は早めのお買い物。ちょうど正午です。

この時間帯で男性客は約半数。夕方頃には7割か8割が男性客です。10年前とは状況が全く違います。

そういうことも毎日スーパーに行ってると分かる。これが社会学です。ソシオロジー。

年齢層の変化は、あまり感じないです。日中にスーパーで買い物できるのは「通勤していない」人たちだけであることはほぼ確実なので、退職なり、失職なり(ごめんなさいキツイ言葉でどなたかを傷つける意図は皆無です)あとは内職なり(SOHOといえばかっこいい)住職なり(牧師はこれかな)の人が、日中の買い物客です。平均はだいたい70代くらいかな、というところです。

夕方の一時期、午後7時前後は、東京あたりの勤務地から電車とバスで帰ってきた女性たちがどっと流入してきて、その時間帯は女性が増えますが(マルエツ小金原店はバス停の前です)、ピークをすぎれば、また男性客が多い感じになります。スーパーの買い物は男性の仕事、という感覚が定着しつつあるのかもしれません。

というか、女性たちが、大して役にも立たない男性たちに「買い物ぐらいしてくださいよ」と、仕事を与えている(命じている)というところかもしれません。

東京都(葛飾区)に隣接している千葉県松戸市、とくに松戸市小金原は、東京都の爆発的な人口増の緩和政策として、国策で人口誘導するために約50年前(1960年代)に作られた典型的な「ニュータウン」の一つです。

ですから、50年前の「入植者」のほとんどは、元東京都民です。「入植後」においても、職場が(そして「教会」も)東京にあることは変わらないのでバスと電車を使って東京まで通っていた人たちの町です。町にいる時間は、純粋に寝るだけ。文字通りの「ベッドタウン」でした。

私が松戸市小金原に来た2004年4月(10年8ヶ月前)には、まだその様相(純粋な「ベッドタウン」)がはっきりあったと思います。しかし、急激に変わった感じになったのは、ここ1、2年というところです。

日中のスーパーの男性客の加速度的急増の理由は、「団塊の世代」の定年退職、でしょう。それ以前を知っている者(私)としては、驚くべき変化です。

しかし、逆に言えば、この状況は、おそらく一時的なものに終わる、ということです。「団塊の世代」の方々の多くが100歳を超えて生きられれば話は別ですが、現実はそうではない。

だとしたら、今の状況(日中のスーパーの男性客の増加)は、10年後には全く異なる様相になる、ということではないかと予想できます。

ちなみに私は純粋な買い物客の一人です。社会学者ではありません。

「実践神学部門」ではアンケートとか統計とか、社会学のいわゆる「社会調査」の方法論を積極的に取り入れていこうという動きは、海外にはあるようです。

日本の実践神学は説教学ばっかりが極端に肥大化していて「釈義、釈義、また釈義」とか言ってしまうところが今でもあるようですが、教会が宣教しようとしている人や町の現実が「釈義、釈義、また釈義」だけで見えてくればいいのですけど、そうは問屋は卸さないです。

それで、そのような「社会調査」の方法論やパースペクティヴを、私は「組織神学部門」の中に、そして「教義学」の中に取り入れることはできないだろうかと考えてきた面があるつもりです。実現の可能性は十分あるという感触を得ています。神学とピーマンの関係を考えるのは重要なことです。

お恥ずかしながら愚息が大学に入るまで知らなかった言葉ですが、エスノメソドロジーなどの社会学の方法論は、組織神学、教義学の中にどんどん取り入れられることを、私は願っています。

聖書学にはフェミニズム批評やポストコロニアル批評、宣教学にはマーケティングやマネジメントやエスノグラフィなどの方法論が、すでに導入されていると教えていただきました。ありがとうございます。素晴らしいです。

私が考えているのは、キリスト教の教義そのものを扱う部分、たとえば三位一体論やキリスト論や聖霊論や救済論や終末論などを展開していく中で、論拠にしうるのは聖書と教会会議の決定事項のみであるという姿勢を貫くのは、大事なことではあると思いますが、一面的すぎるきらいもあるというあたりのことです。

改革派教会以外の方々からはしばしば目の敵にされてきた「二重予定論」なども、それを「慰めの教理」として語るか「恐怖の裁きの教理」として語るかで、まるきり印象が違いますよね。

なぜその教えを多くの人に受け入れていただくことができないのか、語り方を換えれば済むのか、思想の根本構造の問題なのかをチェックしなおすにしても、その教理を伝える「相手」との「対話」や「交流」の中身に踏み込んでいくような考察がないような組織神学、教義学で良いだろうかというようなことは、考えられて然るべきことだと思うわけです。あくまでも一例です。

いずれにせよ、「現場」との対話なしには組織神学は成立しません。そうであると私は考えてきましたので、ファン・ルーラーやバルトや他の組織神学者の「論」を扱うときも、なぜその神学者がその「論」を扱うに至ったのか、つまり、時代的背景とか文脈とかを明らかにすることから書き起こすことをしてきたつもりです。

「教会」と「社会」は実際には「交流」していますし(教会員は社会の一員であるという意味を含む)、かなりの面で等号(イコール)で結んでもいいのではないか(良い意味でも悪い意味でも)と言いたくなるほどの類似点・共通点があると思いますが、両者の違いを言えないようなら「教会」など無理して続ける意味はないとも言えますよね。

そのことを十分に考えたうえで、「教会」のほうも「社会」のほうもイデアではなく実在そのものであり、社会的な現象でもあることを考える必要があります。

もう少し具体的な言い方をすれば、それぞれの「教会」がその中へとほとんど入り込んでいるそれぞれの「社会」に違いがあるので、その違いを丁寧に見ていく必要があるということです。

教会の会員数や礼拝出席者の人数、年間予算といった「数字」を見るにしても、それぞれの「教会」のそれぞれの「社会」があっての数字であることは、わざわざ書き立てるほどのことではない当然すぎることではあるのですが、そのあたりのディティールが全く無視されて、「大きな教会/小さな教会」という評価やラベルだけがひとり歩きするとか、「大きな教会に属している人や役員や教師は偉大である」が、そうでない教会はそうでないというような話になってしまっていたりする。

そのうち「大きな教会」が「小さな教会」を叩き壊そうとしているのではないかと感じられる動きまで出てくる。

こういうのは、本当のところを言えば、神学の大問題なのだと思うのですが、表立った場所でのそういう議論は寡聞にして知りません。そういう問題について議論が起こらないのは、神学部や神学校の経営が「大きな教会」の手に握られているようなところがあるからかもしれません。良い傾向だとは思えませんけどね。

なんと言えばよいのでしょうか、「神学利権」(?)みたいなものがあるのかないのか(「ないだろ!」と言いたいところですが)、在野でいくら声を大にして訴えても、鼻であしらわれるイヤな感覚がありますね。

いったん自分が「(その世界の)エリート」だと思い込んでしまった「神学者」は取り付く島がなくなりますね。アンタッチャブルになっていくところがあります。そんな妄想野郎に負けてる場合じゃないんですが。

自分ひとりとか少数の「エリート(笑)」の指先で日本の全キリスト教界をつまんでいるような錯覚に陥っているのかもしれない人たちに冷水をぶっかけて、正気に戻ってもらう必要がありますね。

2014年11月24日月曜日

アジア・カルヴァン学会 日本カルヴァン研究会 合同講演会 開催のお知らせ

|

| カルヴァン(16世紀) |

|

| ファン・ルーラー(20世紀) |

PDF版はここをクリックしてください

「アジア・カルヴァン学会 日本カルヴァン研究会 合同講演会」を以下のように開催いたします。

◆日 時 2015年3月9日(月)13時~17時

◆場 所 青山学院大学(渋谷キャンパス)

(総合研究所ビル5階、正門を入ってすぐ右の建物です)

【講 演】

「ファン・ルーラー研究の過去・現在・未来」

元・ファン・ルーラー研究会代表 関口 康

「カルヴァンの聖書解釈の技法」

本学会代表 東北学院大学教授 野村 信

【研究発表】

「カルヴァンとルターのマリア理解」

テュービンゲン大学プロテスタント神学部留学中 木村あすか

どなたでも、自由にご参加ください (入場無料)

連絡先 野村 信 Tel:090-2990-4109 email : sn111@hotmail.co.jp

アジア・カルヴァン学会ブログ http://calvin-research.blogspot.jp

2014年11月22日土曜日

ヒマになりたかったのは我々自身だと思うんだけど

|

| すべては「夢の道具」(当時)でした |

なんか我々「ヒマだヒマだ」と言いたくなることあると思うんですけど、デジタルツールとインターネットがなかった頃にはものすごく時間がかかっていたことが、今はものすごく短時間でできるようになったので、「外見上何もしていないように見える」時間が増えただけ、という面があると思いますよ。

私は来年で50歳になるので、47年くらい前までの記憶はかろうじて残っています。大人たちがガリ版刷りしていた頃のことを覚えています。白黒テレビで浅間山荘の立てこもりだの突入だのをリアルタイムで見ていた記憶がはっきりあります。故郷の岡山には地下鉄はありませんでした(今もありません)。

手間や時間がかかることを億劫に思い、「こんな面倒くさいことはもうイヤだ。こんなことをぜんぶ代わりにやってくれるロボがほしい。そういう世の中にならないかなあ」と当時の人は大真面目に願っていました。忘れたとは言わせません。私ははっきり覚えています。当時の夢の多くが今叶っているのです。

「ヒマになりたいヒマになりたい」とみんな願っていました。いまその夢が見事に叶い、多くの人がヒマになりました。そうなった途端、わりと多くの人が「ヒマだヒマだ。何もすることがない。むなしくて仕方ない。生きている意味を感じない」と言い出しました。その流れを全部見ました。それなんなのと。

だれかの悪口を言ってるんじゃないですよ。私も「同じ時代を生きてきた仲間」だからね。面倒なことをなんでも代わりにやってくれるロボが欲しいと思ってたじゃん。コンピュータとか、携帯通信ツールとか、夢のまた夢だったじゃん。それ、「ヒマになりたかった」んだよね。その夢が今かなったんだよね。

だったらね、いま「ヒマでヒマで仕方がない」ことを、今の40代以上くらいの人はもっと喜ばなくっちゃ。自分だけがヒマだと思わないほうがいいですよ。みんな条件は同じです。指先をちょいちょいと動かすだけで、何でも欲しいものを注文できて、寝そべってても宅配してもらえる時代になったんですよ。

時代に逆行してもらいたいとは私は思いません。「過去に」帰りたい方はどうぞご自由に。尊重はします。しかし私はイヤです。レトロの趣味はありません。はっきり言ってどうでもいいです。過去を今よりも良いものと考えるノスタルジアもありません。帰るなら「未来に」帰りたいです。帰らせてください。

目ばかりギョロギョロ動いていることを除けば、せいぜい両手の第一関節のチャカチャカした動きだけで(キーボードへの打ち込みの様子を字にしてみました)、我々の子どもの頃は特撮かアニメの中だけで実現していたことが、本当にできるようになりました。当時と比べれば便利になったんだと思いますよ。

でも、実際にそういう世の中になったらなったで「ああ、空しい空しい。ヒマだヒマだ。何もすることがない」みたいなことを言いだしてしまった我々でした。「ヒマでいいじゃん。なにが文句あるのよ」と言いたいんだけど。だれかに言ってるんじゃないですよ。自分自身に言い聞かせているだけですよ。ね。

日記「改革派教会」

今夜はヘッセリンク先生の『改革派とは何か』(廣瀬久允訳、教文館、1995年)をちょっとだけ読み直して、大いに励まされています。

「今日では、オランダの改革派教会は極めて活気に満ち、また大きな影響力を持っているが、改革派という用語とオランダの教会とを同一視すべきではない。オランダの改革派系の信者は、全部併せても総人口の約40パーセントに過ぎない。

より重要なことは、スイス、ハンガリーおよびフランスで最も有力な教会が改革派だということである。その神学から言って、イタリアのヴァルドー派は基本的には改革派である。またドイツやポーランドにも、有力な改革派教会が今もなお存在している。これらに、スコットランド、イングランドおよびアイルランドの長老派教会を加えれば、改革派がヨーロッパで最大の教派の一つであることは明白であろう。

今日、自らの改革派に属すると考えているキリスト者の数は、全世界で2500万人以上と推定されている。

アメリカでは、改革派/長老派の教会は、プロテスタントで第三位の教派である。アジア、アフリカ、およびラテン・アメリカでも、プロテスタント教派の最大のものの幾つかは、改革派/長老派の背景を持っている。メキシコ、ブラジル、韓国、台湾およびインドネシアでも、(また、改革派という名前が必要以上に悪名の高い南アフリカは言うに及ばず)、最有力の教派はみな改革派/長老派である。

今日では、改革派/長老派の教会として最大のものは、ジュネーヴ、アムステルダム、エディンバラ、あるいはピッツバーグといった伝統的な中心地にではなく、ナイロビやソウル、またサン・パオロに存在しているのである!」(25~26ページ)

すっかり遅くなりましたので、お祈りしてから休みます。それでは、おやすみなさい。

2014年11月21日金曜日

希望は最後までぼくらの味方だ

エンジンを切り 夕闇の中 人を待つ

また聴いている ガラケーで 昔の歌

思い出があるわけでない ただ好きな歌

あの頃は忙しかった 記憶がないくらい

ちょっと変だったかもしれない 今も変か

状況が似てるのか 違うのか まだ分からない

「希望の神学」と口にしてみたものの

出てくるのは ためいきばかりだ

ルララ 宇宙の風に乗るぜ

それ パクリだから

希望は最後までぼくらの味方だ

2014年11月20日木曜日

ファン・ルーラーという神学者は『知りませんでした』では済まされないほど巨大な存在でした

|

| 『ファン・ルーラー教授文庫目録』(ユトレヒト大学図書館、1997年) |

オランダの古書店から購入を予定している本(本日支払完了しました)は『アーノルト・アルベルト・ファン・ルーラー教授文庫目録』(ユトレヒト大学図書館、1997年)です。

これが発行された1997年に私も購入しましたので、17年前の購入ということになります。頻繁に利用し、ボロボロになりましたので、2冊めの購入に踏み切ることにしました。

ユトレヒト大学図書館がこの『文庫目録』(1997年)を作成するに至った経緯は、以下のとおりです。

1970年12月15日にファン・ルーラーが突然亡くなりました。62歳の若さでした。ユトレヒト大学神学部教授の現職のままの、心臓発作による、まさに突然死でした。

ファン・ルーラーの死後、彼の書斎に残された膨大な蔵書は、その後約20年間は妻J. A. ファン・ルーラー=ハーメリンク(法学博士、改革派教会長老)が厳重に保存していましたが、1990年代初頭に妻が要介護の状態になった頃、子どもさんたちの手でユトレヒト大学図書館に寄贈されたもの以外は、古書店にほとんど売却することになりました。

しかし、寄贈の際に、ユトレヒト大学図書館の人々が驚愕したそうです。ファン・ルーラーの書斎の中に、非常に大量の未出版の手書き原稿やタイプ原稿が眠っていたことが分かったからです。

それで同図書館は『ファン・ルーラー教授文庫目録』を作成することにしました。この『目録』は出版されたファン・ルーラーの本やパンフレットだけではなく、1990年代になってから「見つかった」未出版の原稿のタイトルと日付と発表場所が分かるように整理してくれているものです。

簡単に言えば「ファン・ルーラーの全著作のカタログ」ですが、それが297ページもあります。それは複数の神学者による巻頭論文や索引等の巻末付録を含むページ数ではありますが、ものすごい量であることは間違いありません。

あえて「権威主義的な」言い方をさせていただけば、ファン・ルーラーは、これほどまで分厚い『文庫目録』を、オランダで古い方から2番めのヨーロッパ有数の伝統校であるユトレヒト大学の図書館が出しているほどの神学者なのです。

日本ではいまだにほとんど名前が知られていないファン・ルーラーですが、「知りませんでした」では済まされないほど巨大な存在だったと、私は声を大にして言わせていただきます。

しかし、これまで日本で「ファン・ルーラー」の名前が知られてこなかったのは、ある意味で当然というか自然のことですので、ほとんどの人が同じです。

それは、当時のオランダでそういう言葉づかいで議論されていたという意味ではありませんが、今ちょうど議論になっている「G(グローバル)型大学」と「L(ローカル)型大学」という話と関連づけることができそうな話です。

カール・バルトの流行は、日本を含めて世界的なものでした。当時の世界トップの(国立大学系の)神学部だと思われたベルリン大学神学部のアードルフ・フォン・ハルナック教授のもとで学んだ一人でありながら、そのハルナックを激烈に批判した新進気鋭の神学者、というような感じの売り込み方がいくらでもできそうな、まさに「G型神学者」がカール・バルトでした。

そのことをバルト自身もかなり意識していたようで、彼の本は、どの国の、どの教派・教団の人でも読めるような内容を目指していたところがありました。だから、どの国でも売れるし、どの教派・教団の人にも読まれました。

しかし、その反面、バルトの神学は「ローカルな局面」(このたび文科省でプレゼンした某氏の言い方を借りれば「Lの世界」)でどの程度通用し、どの程度意味を持つのかということは、本当はもっと問題にされなければならないはずでした。

深井智朗先生が明言しておられましたが、バルトはバーゼル大学神学部の教授になってからは、日曜日は教会に行かなくなりました。日曜日に教会に通わない『教会教義学』(バルトの主著のタイトル)の著者でした。それってどうなのでしょうか。

「Gの世界」では売れるかもしれませんが、各個教会(ローカルチャーチ)での生きた営みのない、抽象的な教会論が展開されていたにすぎないものだ、と言われても仕方ないではありませんか。

しかし、「Lの世界」に徹しようとする神学者の書く本は「Lの世界」の人にしか読まれず、「Gの世界」では読まれない。ファン・ルーラーは「Lの世界」の神学者だったのです。

だから、バルトが売れている間は、日本の人に知られることはありませんでした。

教会が「Gの世界」ばかりを見ている間は、バルトは売れ続けるでしょう。

しかし、そのような教会のあり方が行き詰まったら、その先にファン・ルーラーの神学の需要が起こるでしょう。

私は、その日を待っている最中です。

オランダ語古書の購入方法(マニュアル)

本日、松戸北郵便局でオランダ宛て国際送金手続きを行いました。「20ユーロ」の古書(1冊)の購入代金です。

ファン・ルーラー研究に欠かせない一書です。日本の所有者は多くて5人位ではないかと思う、貴重なものです。

うちに1冊あるのですが、17年前に購入し頻繁に開いたのでボロボロです。古書店から届く本が「アップデート」になるのかどうかは微妙ですが、うちのよりはましだろうと信じて、2冊めを購入することにしました。

古書店側の送料が「9.45ユーロ」で、合計「29.45ユーロ」。本日は「1ユーロ=149.64円」の換算でした。加えて、ゆうちょ銀行料金が2,500円(これが高い)。合計「6,906円」でした。

「20ユーロ」の本で「ほぼ7000円」です。愕然としますが、毎度のことです。

「神学のゆく道は 果てしなく遠い

だのに なぜ 歯を食いしばり

きみは行くのか そんなにしてまで」です。

私ができるのは「神学限定」の話ですが、

外国語の新刊書や古書を購入する方法については、私などが出る幕などないほど、多くの方々に熟知されていることでしょうし、最近の大学や神学校の講義やゼミなどでは「当然」教えられていることだと思っています(未確認)。

しかし、大学や神学校の「昔の」卒業生は聴いたことがない話かもしれませんので、私のやり方をちょっとだけ書かせていただきます。

ただし、私が知っているのは「オランダ語の本」限定です。他の国の言語の本のことは分かりません。また、「クレジットカードを使用しない購入方法」です。

(1)自分が購入を希望する本のタイトルをとにかくGoogleなどで検索する。そのタイトルの本が、もし「神学の古書店」のサイトの商品リストに載っている場合は(3)に進む。

(2)(1)の方法で「神学の古書店」のサイトの商品リストに自分が購入を希望する本のタイトルが見つからない場合は、そこであきらめないで、オランダ語の「神学の古書店」を意味する「theologische antiquariaat」という語などで検索して、いくつかの「神学の古書店」のサイトを見つけ、そのサイトの書名または著者名検索で、自分が購入を希望する本のタイトルを見つける。

(ここまでで話についていけなくなった人は、手を挙げてください。もう一回説明します)。

(3)自分が購入を希望する本が見つかったら、多くの場合、その本のタイトルの近くに「チェックボタン」がありますので、それをチェックする。複数の本の購入を希望する場合は、希望する本のすべての「チェックボタン」をチェックする。

(4)自分が購入を希望する本の「チェック」が終わったら、「お会計」(winkelmandje)というボタンを押す。次に出てくる注文者本人(あなた)の氏名、住所などを記入して「ご注文」(bestellen)を押すと注文完了。

(5)注文完了後まもなく、古書店から確認のメールが届くので、それに返信する(オランダの古書店の場合は、英文メールでほとんど対応してくれます)。内容の変更や値段の交渉が必要な場合は、きちんと書きさえすれば、それなりに対応してくれる場合があります。

(6)今回私も、最初に注文した内容で計算されたコストがあまりにも高額すぎることが分かったので、注文する本の点数を大幅に減らす交渉をしましたが、嫌がることなく受け容れてくださいました。

(7)郵便局の「ゆうちょ銀行」に行き、「国際送金をしたいのですが」と窓口で言えば、「国際送金請求書兼告知書」を渡してくれるので、古書店から送られてきたメールに書いてある口座名や口座番号を書き込んで窓口に返せば、その日の為替レートに基づいて換算された日本円での金額を教えてくれますので、その金額を窓口で支払うだけです。

(8)今は速いですよ。注文完了後1週間もすれば、オランダからでも商品が届きます。あとは、ダンボール箱の封を外すだけです。

簡単簡単。だれでもできます。みなさんぜひやってみてください。

ファン・ルーラー研究に欠かせない一書です。日本の所有者は多くて5人位ではないかと思う、貴重なものです。

うちに1冊あるのですが、17年前に購入し頻繁に開いたのでボロボロです。古書店から届く本が「アップデート」になるのかどうかは微妙ですが、うちのよりはましだろうと信じて、2冊めを購入することにしました。

古書店側の送料が「9.45ユーロ」で、合計「29.45ユーロ」。本日は「1ユーロ=149.64円」の換算でした。加えて、ゆうちょ銀行料金が2,500円(これが高い)。合計「6,906円」でした。

「20ユーロ」の本で「ほぼ7000円」です。愕然としますが、毎度のことです。

「神学のゆく道は 果てしなく遠い

だのに なぜ 歯を食いしばり

きみは行くのか そんなにしてまで」です。

.JPG) |

| 「オランダ宛て国際送金手続」完了後のほっと一息 |

外国語の新刊書や古書を購入する方法については、私などが出る幕などないほど、多くの方々に熟知されていることでしょうし、最近の大学や神学校の講義やゼミなどでは「当然」教えられていることだと思っています(未確認)。

しかし、大学や神学校の「昔の」卒業生は聴いたことがない話かもしれませんので、私のやり方をちょっとだけ書かせていただきます。

ただし、私が知っているのは「オランダ語の本」限定です。他の国の言語の本のことは分かりません。また、「クレジットカードを使用しない購入方法」です。

(1)自分が購入を希望する本のタイトルをとにかくGoogleなどで検索する。そのタイトルの本が、もし「神学の古書店」のサイトの商品リストに載っている場合は(3)に進む。

(2)(1)の方法で「神学の古書店」のサイトの商品リストに自分が購入を希望する本のタイトルが見つからない場合は、そこであきらめないで、オランダ語の「神学の古書店」を意味する「theologische antiquariaat」という語などで検索して、いくつかの「神学の古書店」のサイトを見つけ、そのサイトの書名または著者名検索で、自分が購入を希望する本のタイトルを見つける。

(ここまでで話についていけなくなった人は、手を挙げてください。もう一回説明します)。

(3)自分が購入を希望する本が見つかったら、多くの場合、その本のタイトルの近くに「チェックボタン」がありますので、それをチェックする。複数の本の購入を希望する場合は、希望する本のすべての「チェックボタン」をチェックする。

(4)自分が購入を希望する本の「チェック」が終わったら、「お会計」(winkelmandje)というボタンを押す。次に出てくる注文者本人(あなた)の氏名、住所などを記入して「ご注文」(bestellen)を押すと注文完了。

(5)注文完了後まもなく、古書店から確認のメールが届くので、それに返信する(オランダの古書店の場合は、英文メールでほとんど対応してくれます)。内容の変更や値段の交渉が必要な場合は、きちんと書きさえすれば、それなりに対応してくれる場合があります。

|

| オランダの古書店とのメールのやりとり |

(7)郵便局の「ゆうちょ銀行」に行き、「国際送金をしたいのですが」と窓口で言えば、「国際送金請求書兼告知書」を渡してくれるので、古書店から送られてきたメールに書いてある口座名や口座番号を書き込んで窓口に返せば、その日の為替レートに基づいて換算された日本円での金額を教えてくれますので、その金額を窓口で支払うだけです。

|

| 郵便局(ゆうちょ銀行)でもらえる「国際送金請求書兼告知書」 |

簡単簡単。だれでもできます。みなさんぜひやってみてください。

2014年11月19日水曜日

日記「クリスマスローズの関口です」

|

| 49歳が描いた絵(ひどすぎる) |

私の今年の誕生日は日曜日(11月16日)でした。バースデーメッセージをくださった方々にお礼を申し上げましたが、漏れている方がおられたらお詫びします!

メッセージをくださった男性の方が「誕生花はクリスマスローズですね!」と書いてくださいました。すっごく慰められました。

「1965年(S40年)11月16日生まれ」は、世間的に言えば「へび年のサソリ座」。こういうのを「ダブルポイズン」というんですかね、ハチとブヨに同時に刺されるみたいなもので。私という人間はどんな相手でも確実にしとめる猛毒の持ち主なのではないかと、長年気に病んできました。

すると、ここに来て、「誕生花はクリスマスローズですね!」の朗報です。目の前が一気に明るくなりました。これからは「クリスマスローズの関口です☆彡」と自己紹介することにします。

えっとみなさん、これからもどうかよろしくお願いいたします。

2014年11月19日 関口 康

日記「教会は『どちらでもある』ところです」

教団や教派という意味でない、個別単位の「教会」の規模が小さくなりすぎると、悪く行けば昔の五人組制度のように「監視」や「取り締まり」の側面が強く出すぎて、だんだん物を言えなくなる。キリスト教に関する発信内容から自由な議論の要素が失われ、純粋な「宣伝」か「心温まる言葉」に限定される。

しかし他方、自由な議論の要素を好む人たちばかりが集まる純粋な「小規模教会」になると、「監視」や「取り締まり」の側面は取り去られるかもしれないが、そういうのは教会というよりサロンと呼ばれるべきものであろうし、声の大きい強者が常に支配する場になる。ルール無用の虎の穴みたいなものかも。

はたして「教会」とは「監視目的の五人組制度」なのか、それとも「ルール無用のサロン」なのかという二者択一を、この言葉通りでなくても内容的に事実上同じ趣旨の問いを、やたら人に迫ろうとする人たちがいるが、「どちらか一方」ではなく「どちらでもある」というのが健全な答え方であると私は思う。

しかし、「どちらでもある」と答える人は、どちらからも嫌われることに相場が決まっているので悩ましい。でも、教会の中で嫌われることに私は慣れている。そのために牧師になったんじゃないの。あれ、違ったっけ。いつくしみ深き友なるイエスさまは、世の友われらを捨て去るときも労ってくださるよ。

しかし他方、自由な議論の要素を好む人たちばかりが集まる純粋な「小規模教会」になると、「監視」や「取り締まり」の側面は取り去られるかもしれないが、そういうのは教会というよりサロンと呼ばれるべきものであろうし、声の大きい強者が常に支配する場になる。ルール無用の虎の穴みたいなものかも。

はたして「教会」とは「監視目的の五人組制度」なのか、それとも「ルール無用のサロン」なのかという二者択一を、この言葉通りでなくても内容的に事実上同じ趣旨の問いを、やたら人に迫ろうとする人たちがいるが、「どちらか一方」ではなく「どちらでもある」というのが健全な答え方であると私は思う。

しかし、「どちらでもある」と答える人は、どちらからも嫌われることに相場が決まっているので悩ましい。でも、教会の中で嫌われることに私は慣れている。そのために牧師になったんじゃないの。あれ、違ったっけ。いつくしみ深き友なるイエスさまは、世の友われらを捨て去るときも労ってくださるよ。

2014年11月16日日曜日

主イエスは命の力に満ちていました

|

| 日本キリスト改革派松戸小金原教会 礼拝堂 |

マルコによる福音書5・21~43

「イエスが舟に乗って再び向こう岸に渡られると、大勢の群衆がそばに集まって来た。イエスは湖のほとりにおられた。会堂長の一人でヤイロという名の人が来て、イエスを見ると足もとにひれ伏して、しきりに願った。『わたしの幼い娘が死にそうです。どうか、おいでになって手を置いてやってください。そうすれば、娘は助かり、生きるでしょう。』そこで、イエスはヤイロと一緒に出かけて行かれた。大勢の群衆も、イエスに従い、押し迫って来た。さて、ここに十二年も出血の止まらない女がいた。多くの医者にかかって、ひどく苦しめられ、全財産を使い果たしても何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであった。イエスのことを聞いて、群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの服に触れた。『この方の服にでも触れればいやしていただける』と思っていたからである。すると、すぐ出血が全く止まって病気がいやされたことを体に感じた。イエスは、自分の内から力が出て行ったことに気づいて、群衆の中で振り返り、『わたしの服に触れたのはだれか』と言われた。そこで、弟子たちは言った。『群衆があなたに押し迫っているのがお分かりでしょう。それなのに、『だれがわたしに触れたのか』とおっしゃるのですか。』しかし、イエスは、触れた者を見つけようと、辺りを見回しておられた。女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら進み出てひれ伏し、すべてをありのまま話した。イエスは言われた。『娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい。もうその病気にかからず、元気に暮らしなさい。』イエスがまだ話しておられるときに、会堂長の家から人々が来て言った。『お嬢さんは亡くなられました。もう、先生を煩わすには及ばないでしょう。』イエスはその話をそばで聞いて、『恐れることはない。ただ信じなさい』と会堂長に言われた。そして、ペトロ、ヤコブ、またヤコブの兄弟ヨハネのほかは、だれもついて来ることをお許しにならなかった。一行は会堂長の家に着いた。イエスは人々が大声で泣きわめいて騒いでいるのを見て、家の中に入り、人々に言われた。『なぜ泣き騒ぐのか。子供は死んだのではない。眠っているのだ。』人々はイエスをあざ笑った。しかし、イエスは皆を外に出し、子供の両親と三人の弟子だけを連れて、子供のいる所へ入って行かれた。そして、子供の手を取って、『タリタ、クム』と言われた。これは、『少女よ、わたしはあなたに言う。起きなさい』という意味である。少女はすぐに起き上がって、歩きだした。もう十二歳になっていたからである。それを見るや、人々は驚きのあまり我を忘れた。イエスはこのことをだれにも知らせないようにと厳しく命じ、また、食べ物を少女に与えるようにと言われた。」

今日は長く読みました。この個所に記されているのは大きく分けると二つの出来事です。ただし、二つのうちの一つは、もう一つの出来事の途中で起こりました。その関係が分かるように一つの出来事が前後二つに分けられ、もう一つの出来事をサンドイッチのように間に挟むように書かれています。その関係が分かるように読む必要がありましたので、朗読の個所が長くなりました。

先週学んだ個所に記されていたのはゲラサ人の地方でイエスさまがなさった奇跡です。詳しい内容を繰り返すことはしません。イエスさまがなさったことは、悪霊に取りつかれていた人の中から悪霊を追い出し、その悪霊を二千匹ほどの豚の中に乗り移らせ、豚たちをガリラヤ湖になだれ落とすことによって悪霊を退治なさるということでした。

そのような方法は今のわたしたちが再現できることではありません。イエスさまだけに可能な特別な方法であったと考えるほかはありません。しかし、大事なことは結果です。イエスさまがなさったことによって悪霊に取りつかれていた人は正気に戻りました。この人に取りついていた悪霊はいなくなったのです。

しかし、その結果、二千匹ほどの豚が死んでしまったことで町の人たちが腹を立てて、イエスさまに町から出て行ってもらいたいと言いました。それは無理もないことですのでイエスさまも納得してカファルナウムに引き返されました。それで場面は再びカファルナウムに戻りました。

するとまた、イエスさまの周りに大勢の群衆が集まって来ました。イエスさまがどこに行かれたのか分からなくて心配だった人たちもいたでしょう。本当に帰ってくるのだろうか。もう戻ってこないのではないだろうか。あるいは、わたしたちを見捨てたのか。裏切ったのか。そういう逆恨みに似たような思いを抱いていた人たちまでいたかもしれません。しかし、イエスさまはまた戻ってきました。多くの人は安心したことでしょう。

しかし、そのイエスさまの帰りを待っていた人々の中に、明らかに切羽詰まった状態にあった人々が何人かいました。それが今日の個所に出てきます。ここに出てくる人々の中で、切羽詰まった状態にあったのは、一つの家族と、一人の人です。

一方は、一つの家族でした。カファルナウムの会堂長ヤイロと娘さんです。何度もお話ししてきましたとおり、イエスさまは毎週土曜日の安息日にカファルナウムの会堂での礼拝で説教しておられました。そういう関係ですので、その会堂の管理や活動の責任者である会堂長ヤイロには、イエスさまとしても、いろいろな面でお世話になっていたに違いありません。

その会堂長であるヤイロがイエスさまのところに来てひれ伏しました。「わたしの幼い娘が死にそうです。どうか、おいでになって手を置いてやってください。そうすれば娘は助かり、生きるでしょう」と懇願しました。イエスさまもご承知くださり、ヤイロと一緒に家に向かうことになさいました。

ところが、そこに、もう一人の切羽詰まった状態の人が現れました。その人のことをマルコは次のように詳しく書いています。「ここに十二年間も出血の止まらない女がいた。多くの医者にかかって、ひどく苦しめられ、全財産を使い果たしても役にも立たず、ますます悪くなるだけであった。イエスのことを聞いて、群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの服に触れた。『この方の服にでも触れればいやしていただける』と思ったからである」(25~28節)。

このもう一人の人のことを、会堂長ヤイロとその娘さんと全く同じ意味で「切羽詰まった状態の人」とみなすことができるかどうかには難しい面があるかもしれません。

ヤイロの娘さんはもうすぐ死ぬ、危篤の状態でした。しかも、いつもお世話になっている会堂長のご家族のことであれば、何を差し置いても真っ先に飛んでいかなくてはならない。優先順位で言えば当然最優先されるべき存在である。寄り道したりよそ見したりすることはありえない。そういう考え方を持つ人は十分ありうると思います。

もう一人の女性のほうは、「切羽詰まっている」といっても話が全く違う。十二年も病気が治らない状態だったかもしれないが、逆に言うとすぐに死ぬという話ではない。全財産を使い果たして無一文になったのは可愛そうではあるが、自業自得であるとも言える。素性の知れない無一文の貧乏な人。しかもその人は「イエスさまの服に触れさえすれば自分の病気が治る」と思い込んでいるような人だ。

そんな人は放っておけばいい。そんな人は後回しにして、まっすぐに会堂長の家に行くのが当然だ。まして、娘さんは危篤の状態だ。そういう考えを持つ人がいるかもしれません。

しかし、イエスさまという方は、そういう考えを全くお持ちにならない方であるということが今日の個所を読めば分かります。

イエスさまは逆にヤイロの娘さんのほうを後回しにされました。それより先にしなければならないことがあるという確信をイエスさまはお持ちになりました。群衆の中のどこからともなく伸びてきた手が、わたしに助けを求めている。そのことをイエスさまは感じとり、助けを求めた人を探し始められました。ヤイロの家に向かう足はとめて、逆方向に引き返して、探し始められました。

そして自分がそうであることを申し出た女性に「娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい。もうその病気にかからず、元気に暮らしなさい」と優しい言葉をかけてくださいました。

それで会堂長ヤイロはどうなったでしょうか。ヤイロはイエスさまと一緒にいたはずです。しかし、イエスさまが見ず知らずの通りがかりの女性をお助けになっている間に、ヤイロは先に自分の家へと帰りました。それは当然のことです。そして、ヤイロの娘さんは亡くなりました。

それで「会堂長の家から人々が来て言った」(35節)と書いてあるところを見ると、会堂長ヤイロはイエスさまに腹を立てていたに違いないことが分かります。ヤイロ自身がイエスさまのもとに行かず、人を遣わして自分の言葉を伝えさせる。ヤイロとしては、イエスさまの顔を見たくないという感情を持っていたからでしょう。

自分がわざわざひれ伏してお願いして命の助けを求めた娘のことよりも、通りがかりの見知らぬ女性のことで、あなたが時間を使っている間に、自分の娘は死んだ。だから「もう、先生を煩わすには及ばないでしょう」と言わせる。ヤイロの本音は「もう来てもらわなくて結構だ。ついでに、この町から出て行ってもらいたい。我々の大切な会堂など使ってもらいたくない」というほどの激しい思いを抱くに至ったに違いありません。

しかし、イエスさまは、ヤイロの娘さんを助けることをお忘れになっていたわけではありません。もう亡くなっている。みんな泣いている。ヤイロは怒っている。おそらくヤイロだけではなく、そこに集まった人みんなが感じていたことは、ヤイロの娘さんが亡くなったことの悲しみ以上に、イエスさまが自分たちを後回しにしたことへの怒りだったと思われます。彼らとしては、我々のプライドが傷つけられたというような感情を抱いていた可能性があります。

しかし、そういう状態のヤイロの家庭の中にイエスさまは躊躇なく入って行かれました。しかし、ずけずけと遠慮なく入っていく感じではありません。慎重に、丁寧に、ことをお運びになりました。最も信頼する三人の弟子ペトロ、ヤコブ、ヨハネだけを選んで同行させました。

そして「なぜ、泣き騒ぐのか。子供は死んだのではない。眠っているのだ」とおっしゃいました。そのイエスさまの言葉に対する反応として「人々はイエスをあざ笑った」と書かれているのは、死者を眠っていると言い張ることの愚かさへの嘲笑であったと同時に、自分たちのことを後回しにしたのにそんなことがよく言えるなと思ったからでもあるでしょう。しかし、イエスさまはその子を見事に生き返らせてくださいました。

今日の個所でわたしたちが考えるべきことは、人助けの優先順位はどうあるべきかということです。物理的・時間的には一人一人に対応するしかありませんので、申し込みが先でも、結果的に後回しになってしまうことがありえます。しかし、腹を立てないで待ってください。両方とも助けますから。それがイエスさまのなさり方です。イエスさまは服に触れば長年の病気がたちどころに治ってしまうほど命の力に満ちておられます。けちくさい方ではありません。

(2014年11月16日、松戸小金原教会主日礼拝)

2014年11月15日土曜日

日記「日本のバルト神学受容の出発点は『東京神学社』と『同志社』でした」

|

| バルト神学受容史研究会『日本におけるカール・バルト』(2009年) |

バルト神学受容史研究会編『日本におけるカール・バルト――敗戦までの受容史の諸断面』(新教出版社、2009年)の中で平林孝裕先生が興味深い発言をしておられます(38ページ以下。引用ではなく私が要約しました)。

日本におけるバルト神学の受容は1920年代後半から始まったが、窓口は以下の二つであったことが定説となっている。

(1)高倉徳太郎を中心とした「東京神学社」(現在の東京神学大学)の動き

(2)大塚節治、魚木忠一、蘆田慶治、橋本鑑ら「同志社」の動き

高倉徳太郎の『福音的基督教』(1927年)におけるバルトへの言及がきわめて簡潔であることは倉松功も率直に認めているところであり、これの刊行をもって日本におけるバルト受容の功を評価するのはゆきすぎである。

高倉が折に触れてバルトを「言葉」で紹介していたことは考慮されるべきであるが、バルト神学がまとまった「文章」で議論されたのは、同志社における働きが具体的なものであった。

(以上、要約終わり)

過去には「バルト神学といえば東京神学大学。東京神学大学といえばバルト神学」というように思われていた時期があったことを、私もよく覚えています。しかしそれは、全く外れていたとは言い切れない面がありつつも、歴史認識において偏りがあったと、今では言わざるをえません。

いま我々が続けている「カール・バルト研究会」の常連参加者は6名ですが、出身神学校は、東京神学大学、同志社大学神学部、日本聖書神学校、神戸改革派神学校などです(もう一人おられますが匿名希望者なので出身校も非公開です)。

繰り返し書いてきたことですが、バルトを読む人が必ず「バルト主義者」にならなくてはならないわけではありません。「カール・バルト研究会」の常連参加者に「バルト主義者」はいません。「主義者」に冷静な「研究」は不可能です。

しかし、我々はカール・バルトへのリスペクトは大いに持っています。「主義者」による「研究」も不可能ですが、「読む価値がないと感じられる本」の「研究」はもっと不可能です。

カール・バルトの神学に大いに惹かれ、大いに巻き込まれつつ、大胆かつ徹底的に批判する。そのようなスタンスを保てる「研究会」でありたいと願っています。

日記「カール・バルト研究会の歩み(結成から現在まで)」

|

| カール・バルト『教義学要綱』(1947年)を読んでいます |

昨夜「第40回 カール・バルト研究会」を行いました。以下、過去の歩みをまとめました。

【趣 旨】

「カール・バルト研究会」は、日本プロテスタント教会史150年の後半80年間の神学思想を圧倒的な支配力をもって席巻し続けてきた「カール・バルトの神学」を批判的に問いなおすことによって、日本のキリスト教の特質を自己検証し、質的にも量的にも隘路と苦境に立っている日本の教会の活路を見出すための研究会です。

【ブログ】

http://barth-research.blogspot.jp/

【手 段】

インターネットのグループビデオ通話(Google+ハングアウト)

【開 催】

第 0回 2013年 1月11日(金) 2名

準備会

第 1回 2013年 1月25日(金) 4名

『教義学要綱』 「1 課題」

第 2回 2013年 2月 8日(金) 4名

『教義学要綱』 「1 課題」

第 3回 2013年 3月 1日(金) 4名

『教義学要綱』 「2 信仰とは信頼を意味する」

第 4回 2013年 3月15日(金) 4名

『教義学要綱』 「2 信仰とは信頼を意味する」

第 5回 2013年 3月29日(金) 4名

『教義学要綱』 「3 信仰とは認識を意味する」

第 6回 2013年 4月12日(金) 3名

『教義学要綱』 「3 信仰とは認識を意味する」

第 7回 2013年 4月26日(金) 5名

『教義学要綱』 「4 信仰とは告白を意味する」

第 8回 2013年 5月10日(金) 4名

『教義学要綱』 「4 信仰とは告白を意味する」

第 9回 2013年 5月24日(金) 4名

『教義学要綱』 「5 高きにいます神」

第10回 2013年 6月 7日(金) 4名

『教義学要綱』 「5 高きにいます神」(ニコ生神学部出演)

第11回 2013年 7月 5日(金) 4名

『教義学要綱』 「6 父なる神」

第12回 2013年 7月19日(金) 6名

『教義学要綱』 「7 全能の神」

第13回 2013年 8月 2日(金) 4名

『教義学要綱』 「7 全能の神」

第14回 2013年 8月30日(金) 4名

『教義学要綱』 「8 造り主なる神」

第15回 2013年 9月13日(金) 5名

『教義学要綱』 「8 造り主なる神」

第16回 2013年 9月27日(金) 5名

『教義学要綱』 「9 天地」

第17回 2013年10月11日(金) 4名

『教義学要綱』 「9 天地」

第18回 2013年10月25日(金) 4名

『教義学要綱』 「10 イエス・キリスト」

第19回 2013年11月 8日(金) 4名

『教義学要綱』 「10 イエス・キリスト」

第20回 2013年12月 6日(金) 4名

『教義学要綱』 「11 救い主にして神の僕」

第21回 2013年12月27日(金) 5名

『教義学要綱』 「11 救い主にして神の僕」(忘年会)

第22回 2014年 1月10日(金) 3名

『教義学要綱』 「11 救い主にして神の僕」

第23回 2014年 1月24日(金) 3名

『教義学要綱』 「12 神の独り子」

第24回 2014年 2月 7日(金) 5名

『教義学要綱』 「12 神の独り子」

第25回 2014年 3月14日(金) 3名

『教義学要綱』 「12 神の独り子」

第26回 2014年 3月28日(金) 3名

『教義学要綱』 「12 神の独り子」

第27回 2014年 4月11日(金) 4名

『教義学要綱』 「12 神の独り子」

第28回 2014年 4月25日(金) 5名

『教義学要綱』 「13 われらの主」

第29回 2014年 5月 9日(金) 4名

『教義学要綱』 「13 われらの主」

第30回 2014年 5月23日(金) 3名

『教義学要綱』 「13 われらの主」

第31回 2014年 6月 6日(金) 4名

『教義学要綱』 「13 われらの主」

第32回 2014年 6月20日(金) 4名

『教義学要綱』 「13 われらの主」

第33回 2014年 7月 4日(金) 4名

『教義学要綱』 「14 降誕節の秘義と奇蹟」

第34回 2014年 7月18日(金) 3名

『教義学要綱』 「14 降誕節の秘義と奇蹟」

第35回 2014年 8月 8日(金) 3名

『教義学要綱』 「15 苦しみを受け」

第36回 2014年 8月22日(金) 5名

『教義学要綱』 「15 苦しみを受け」

第37回 2014年 9月 5日(金) 4名

『教義学要綱』 「16 ポンテオ・ピラトのもとに」

第38回 2014年 9月19日(金) 3名

『教義学要綱』 「16 ポンテオ・ピラトのもとに」

第39回 2014年10月24日(金) 5名

『教義学要綱』 「17 十字架につけられ、死にて葬られ、陰府にくだり」

第40回 2014年11月14日(金) 4名

『教義学要綱』 「17 十字架につけられ、死にて葬られ、陰府にくだり」

2014年11月13日木曜日

我々牧師自身の人生経験が最終的に問われるだけです

そもそも聖書的・キリスト教的な意味での「あがない」は、旧約的な背景から切り離して考えることは実は全くできない事柄であるはずです。

旧約の動物犠牲の趣旨は、我々人間が犯した罪に対して本来的には当然罪を犯した本人が受けなければならない罰を、動物に代わりに受けてもらうということです。

動物としてはたまったものではありませんが、人間の犯した罪の身代わりに悶え苦しんでもらう。その動物の姿を見て、「ごめんなさい。もう二度とあんな悪いことはしません」と自分の犯した罪を激しく悔い、自分の思いと行いを改める。

「動物さまがわたしたちの身代わりに死んでくださった」とか言わないでしょう。死を美化してしまっては、「あがない」の意味も本当は成立しないのだと思います。

「贖罪論一辺倒の神学」のことを考えれば考えるほど、底なしの泥沼に落ちていくような感じがしてきて、気が滅入ってくるものがあります。

「あがない」こそが救いであると言いたいがために(そのこと自体が間違っているわけではない)、キリストの苦しみや死を肯定的に意味づけ、それがたとえキリストの死であれ、「死んでくださった」という、日本語としては間違いなく不気味な丁寧語で語り続けて来たのが、我々(日本の)教会です。

そして、ここから先は隠そうとしても隠し切れない厳然たる事実として言わざるをえないのは、教会が人の死をかなりの程度美しいものとして描き続けてきた面があるということです。ご遺族の慰めのために。それはまたもちろん、ご本人のためでもある。そのすべてが間違っているわけではない!

しかし、そのために(慰めの言葉を語るために)教会がしてきたことは、「キリストのあがない」と我々(普通の)人間の死とを重ねあわせ、類比のロジックを駆使しながら語ることでした。「○○さんはわたしたちのために死んでくださった」という不気味な文法を用いてではないにしても。死を悲惨なものとしてではなく、かなりの程度美しいものとして描くことに労力を費やしてきたと思います。

しかし、それで本当に良いのかどうかを、我々はどれくらい反省してきたでしょうか。

話は突然飛躍するようですが、ここに来て元AKBの女の子が「キリストを超えた」と言われてみたりする。セーラームーンだって、プリキュアだって、まどか☆マギカだって、自己犠牲だ贖罪だという話に結び付くものが、あるといえばある。類似性に着目するという方法で「キリスト」と「現代」を結びつけようとする試みそのものが激しく糾弾されるべきであるとは、私は思わない。

しかし、気になるのは、いま書いたことのすべてが一直線につながっているのではないかと、私には思われることです。苦しみや死の美化の問題です。

もしその思想的淵源が「キリストのあがない」そのものではなく(「キリストのあがない」そのものであれば大きな問題はないのです)、「贖罪論一辺倒の神学」と称されるべきモニズム(一元論)やトートロジー(同語反復)やモノマニア(偏執)にあるとしたら(そうでないならこの話題はこれにて終了)、それは危険であると私は言わざるをえない。

キリスト教は、少なくとも組織神学は、なかでも教義学は「贖罪論」だけで構成されるものではありません。天地創造から神の国の完成までのすべてを考えぬくのがキリスト教です。

ワンポイント、ピンポイントの「贖罪」だけを取り出して、それがキリスト教のすべてであるかのように巨大化させてみせる手法は、今の私には全くついていくことができません。

私が(ファン・ルーラーと共に)悩んできた問題は、教会だけにとどまるものではなく、むしろ病院であり、学校であり、地域社会の中でこそ問われるべきことであると考えてきたところがあります。

死を迎える心構えのことにしても、キリスト者であっても(「であっても」という言い方は適切でないかもしれません)難しい面があるのに、キリスト者でない方に、教会があるいは牧師が、何を語るべきなのか、何を「語ってはいけない」のかは、神学的に非常に深刻な問いであると認識しています。

我々が変なふうに開き直ってしまって、「我々のやることなんて、しょせん宗教ビジネスのようなものなのよ」とか言ってしまって、まるでバッティングセンターのピッチングマシーンのように、同じ角度、同じ速度の球をほうっておけばいいのよと、投げやりになる。そういうふうな仕方で、「慰めを語る」ようになる。

それでいいのかと、私はどうしても考えこんでしまいます。「いやダメだろ」と、私の心にどなたかの声が聞こえてきます。

「だれ一人同じ歴史を刻む方はいない」という至言を教えてくださった先生がおられます。しかし(という接続詞は危険な響きがありますが、これから書くことは反論ではありません)、我々がそのお一人お一人とじかに接する時間と空間はごくわずか。ある意味で「一瞬」でもある。

そこで瞬時に判断しなければならないのが、その方々お一人お一人の「個別性」(「だれ一人同じ歴史を刻む方はいない」というまさにその意味での個別性)だと思います。

その判断はとても難しいものですし、「不可能である」と言い切るほうが正直なほどですが、それでも我々はその判断をしなくてはならない。

それでは、その判断に必要なものは何だろうかと考えてみれば、何のことはない、我々牧師自身の人生経験が最終的に問われるだけです。そうとしか言いようがないです。

ネットでも(facebook然り、ブログ然り)「なぜこの人はこのタイミングでこのことをお書きになったのか」が分かる方と、分かりにくい方と、おられます。

分かるときは、「なぜ私はそのことが分かるのか」を、一瞬でも考えてみるとよさそうな気がします。それがおそらくは我々自身の人生経験(読書や交友を含む)に照らし合わせる作業に該当すると思います。

逆に、分かりにくい、または全く分からないときは、直接質問(コメントなど)するか、様子を見るか、批判・攻撃するかを、かなり真剣に考えなくてはならないでしょう。そういうことが我々のやっていることの訓練になると思います。

2014年11月12日水曜日

日記「北九州市立大学の皆さん、素晴らしいご活躍、ありがとうございました!」

|

| おじさんの書斎もデジタル化 |

北九州市立大学の「誤発注ポッキー完売」の朗報に、私は本気で感動しています。

感動のワケを書き始めると長くなってしまうのですが、うちの子たちが小学校の低学年と幼稚園児だった頃(当時山梨県に住んでいました)、「デジモンアドベンチャー」というアニメをやっていました。

登場人物の太一くんとか空ちゃんとかヤマトくんとかが小学生という設定で、パソコンとかタブレットとか駆使しながらデジモンたちと協力してデジタルワールドの敵と戦うみたいな話でした。あの頃あのアニメを見ていた小学生たちが、いまの大学生たちです。北九州市立大学の学生さんたちも同じ世代です。

彼らはまさに「デジタルネイティヴ」ですが、使いこなし方が我々おっさん世代とは次元が違う。まるで自分の体の一部でもあるかのようです。しかも、ある子たちはできるが、他の子たちはできないというほどの差はほとんどなくて、みんな同じように使える。だからコミュニケーションがフラットです。

「本来の10倍の3200個」の誤発注。返品不可能。やばい。その限界状況に追い詰められたお店の人をデジタルネイティヴたちが力を合わせて助ける。すごい。

とか言う話を子どもたちにしたら、やつらキョトンとしてやがる。私が興奮してる意味が分からんという顔してる。デジタルネイティヴ恐るべし。

デジタルネイティヴの彼らにとってネットは全くの日常的な時空なので、そういう場所で「ネット使って一儲けしてやる」とか「だましてやる」みたいな策を、悪いおっさんたちが練ったとしても、そんなのはすぐ見抜くし、相手にしない。単純に困っている人を、単純に助ける。そういうことにネットを使う。

なんか、こういう時代が来るのを、私はずっと待ってました。おじさんはうれしいです!

北九州市立大学の皆さん、素晴らしいご活躍、ありがとうございました!

2014年11月10日月曜日

日記「講演依頼が2件押し寄せてきました(波が来ている!)」

今日はネットでつながりのある方々(団体含む)が送ってくださったものが集中的にポストに入っていました。「純粋なぼっちの私」は、とても励まされました。至福、ありがとうございます。

ついでに書かせていただけば、「解散ビジネス」を仕掛けたつもりは全くありませんが(私の神に誓って全くないです)、10月27日(月)の「ファン・ルーラー研究会最終セミナー」終了後、私のところに「講演依頼」(キラキラ☆彡)が、な、な、なんと、2件も押し寄せてきました。

学者でも何でもありえない「純粋なオタクの私」にとっては面映いばかりですが、せっかくのご依頼、喜んでお引き受けいたしました。詳細が決まり次第、ブログ、facebook、ツイッター等でお知らせいたします。

「ぜひ来てください!」とはとても言えない内気な私ですが、こういう機会は最後だと思いますので(「読者よ悟れ」と言いたいところですが何を悟ればいいんだか)、よろしくお願いいたします。

青野太潮先生とファン・ルーラーは共闘可能です

青野太潮先生の「十字架の神学」の根本モチーフは「贖罪論一辺倒の神学に対するアンチテーゼ」であるということは、ご自身で明言されているとおりです。

そのことをおっしゃるときの青野先生にとって最も重要なことは、「イエスの死」を描いている複数の聖書箇所を厳密に読み比べて行くと、「わたしたちの身代わりに死んでくださった」という贖罪論的な、その意味でポジティヴな解釈において描かれている箇所がないわけではないが、それだけでなく(not only)、イエスは「殺害」された人であるという、明らかにネガティヴな、そのこと自体においては誰も救われないような凄惨な事実として描かれている箇所も(but also)ある、ということです。

そして、その青野先生が「逆説」とおっしゃるのは、後者のネガティヴな意味で「殺害された」 イエスこそキリストであると告白することの価値というか今日的意味づけをおっしゃりたいときです。

それはどういう感じのことかといえば、青野先生の本からの引用としてではなく私の言葉で言ってみるとすれば、「イエスさまはわたしたちの身代わりに死んでくださった」という物の言い方は、どうしても「死の美化」につながりやすい、ということです。

キリストの死を一般的な意味での「他者のための犠牲の死」とほとんど同一視したうえで美化しはじめることは、宗教の戦争利用のようなものにつながりやすい。

同じような意味で、高橋哲也先生がキリスト教の贖罪信仰の戦争賛美へのつながりやすさを警戒しておられると思います。私は、この問題についての高橋先生の意見も、青野先生の意見も、よく分かるし、納得できます。お二人の主張の共通点は、贖罪論一辺倒の神学は「死の美化」を生み出しやすい、ということです。

「○○一辺倒の神学」には必ずどこかに落とし穴があり、危険があり、隘路になっている。そのことを警戒するゆえに、そのような「○○一辺倒」に陥る神学的ロジック(とその主張者)に対するアンチテーゼないしはリアクションという仕方で神学を展開しているのが、私は、一人は青野先生であり、もう一人はファン・ルーラーだと言いたいところがあります。

そして、ご自身の神学の性格が「アンチテーゼ」であり「リアクション」であるからこそ、青野先生は、ご自分で「ユニテリアンではない」と繰り返し言わなくてはならない面があるのだとも思います。

青野先生は「○○一辺倒」になってはいけませんよ、とおっしゃっているだけなのですが、そのようにして青野先生から批判された人々自身は「○○一辺倒」の人たちなわけですから、その「○○一辺倒」の立場の人たちから見れば、青野先生の神学は「ユニテリアン」のようなものに見えるのでしょう。それはある意味で仕方がないことです。

ここから先はファン・ルーラーの話ですが、ファン・ルーラーの三位一体論的神学の発想からいえば、「聖霊」は「父と子の霊」であるゆえに、「父」へと主に充当される「創造」と「子」へと主に充当される「贖い」とを統合する神である、ということになります。

「聖霊」は「創造(Creatio)と贖い(Redemptio)を統合する霊」である。そして、「創造」は事物の存在すべてにかかわるのであって、キリスト者だけにかかわるものではない。「贖い」はキリストにかかわり、キリストのみわざである罪からの救いにかかわる。この「創造」と「贖い」は、聖霊において「統合」されるべきである。また「三位一体の神の外なるみわざは区別されない」(opera Dei trinitatis ad extra sunt indivisa)という命題は守られるべきである。しかし、だからといって「創造」と「贖い」は同一視されるべきではない。

もし我々が「創造」と「贖い」を同一視するならば、創造されたすべての存在(人間と世界)はア・プリオリに贖われているという一種の万人救済論になるだけだから(その罠に陥ったのがカール・バルトである)、キリストの贖罪死の意味はなくなる。

このファン・ルーラーの「創造」と「贖い」の二重性を三位一体論(内在的三位一体と経綸的三位一体の立体的組み合わせ)によって確保しようとするロジックは、万人救済論の対立概念としての二重予定論の発想を根本にした神学をファン・ルーラーが持っていたからこそ出てきたものだと考えられます。

二重予定論というのは、たいていいつもワルモノ扱いになるのですが、実はそんなにワルモノでもないのです。「創造」と「贖い」の二重性をロジカルに確保できる唯一の根拠が二重予定論であるとさえ言えます。

なぜ「創造」と「贖い」の二重性の確保が重要なのかといえば、贖われた人(それを我々は「キリスト者」と呼ぶ)と、(まだ)贖われていない(が、それでもたしかに神がその人を創造した)人との「共存」を保証することは「教会の内」(intra ecclesiae)と「教会の外」(extra ecclesiae)の間の「壁」(muros)を確保するロジックを獲得することを意味するわけですから、教会のアイデンティティや存在意義をそれによってやっと見出すことができるわけです。もし教会の内と外との間に「壁」がないならば、教会は世界へと吸収され、消滅するだけです。

「贖罪論一辺倒の神学への批判としての十字架の神学」という青野先生の神学的モチーフ(その一点の批判だけを青野先生がおっしゃりたいのではないと思いますが)と、ファン・ルーラーの「創造」と「贖い」の二重性を確保するための三位一体論的神学のモチーフとは、相互補完的な関係でありうると、私はいま、心躍らせながら両者の噛み合わせを考えているところです。

青野先生の神学思想には「九州の状況」が深く関係していると思います。日本バプテスト連盟の方で、西南学院大学の先生でもあられるわけですが(現在は引退されています)、著書の中で明示されている批判相手は寺園喜基先生や天野有先生といった方々です。

つまり、明示的なバルト主義に立っておられる先生たちが、直接的な意味での青野先生の「相手」です。しかし、それは感情的な対立のようなものでは全くなく、神学的ロジックの隘路性への批判です。

ですから、青野先生が批判する「贖罪論一辺倒の神学」は、バルト的な意味での「キリスト論的集中の神学」と同義であると、ほぼ断言できます。バルトとバルト主義の隘路に陥らない、別の道を青野先生は目指しておられます。その一点で青野先生とファン・ルーラーは「共闘可能」だと私には感じられる、というのが私の趣旨です。

聖霊が「創造」と「贖い」を統合するというファン・ルーラーの聖霊論の根本概念がよく現れていると私などが感じ取る彼の有名な名言は、「我々はキリスト者になるために人間であるのではなく、人間になるためにキリスト者であるのである」(英訳 We are not human in order to become Christians, but we are Christians in order to become human.)というものです。

このファン・ルーラーの言葉を「手段と目的」というロジックを用いて図式化するとしたら、「贖い」は手段で「創造」(創造の回復)は目的であるということになります。

この事態をファン・ルーラーは「キリストにおける贖いは単なる通過点に過ぎず、緊急措置(英訳 emergency measure)に過ぎない」というような挑発的な言葉で説明してしまうので、キリスト論的集中の御仁たちを怒らせてしまうのですが、ファン・ルーラーはユニテリアンでもなんでもなく、きわめて伝統的で保守的な「改革派神学者」として、改革派神学の根本構造に基づいていえばこうなりますよと、面白く説明してくれているだけです。

ファン・ルーラーがユトレヒト大学神学部で教えた学生たちは(大学教員だった期間は1947年から1970年までの23年間です)十分な意味で「現代っ子たち」ですから、ナウい(死語)面白い講義じゃないと聞く耳を持ってくれません。

青野先生のお立場と田川建三先生のお立場は、もちろん似ている面もありますが(聖書学者としての方法論は、ある意味で万国共通です)、決定的に違うところがあります。そのことを青野先生自身がよく自覚しておられます。

ごく単純にいえば、田川先生は「not..., but...」ですが、青野先生は「not only..., but also...」です。

「イエスの十字架死は贖罪ではない」とは、青野先生はひとことも言っておられません。

2014年11月9日日曜日

カール・バルトとオランダのバルト主義者の関係を扱う最適の解説書はこれです

カール・バルトとオランダのバルト主義者の関係を扱う最適の解説書は、この二冊です。

左『カール・バルトの社会主義的態度決定』(1982年)

右『バルトの神学はキリスト者の行動のダイナマイト(破壊力)かダイナモ(推進力)か』(1983年)

二冊の著者は、アムステルダム自由大学神学部のM. E. ブリンクマン教授です。

ブリンクマン教授は、2008年12月10日「国際ファン・ルーラー学会」のときユルゲン・モルトマン教授との記念撮影に加わってくださった気さくな先生(左端)です。

私が特に重要だと思うのは、『バルトの神学はキリスト者の行動のダイナマイト(破壊力)かダイナモ(推進力)か』(1983年)のほうです。

副題は「オランダのバルト主義者と新カルヴァン主義者との政治的・神学的論争」です。

この二冊を読めば、カール・バルトとオランダのバルト主義者との関係や、バルト主義者がオランダの「新カルヴァン主義」(とくにアブラハム・カイパーの神学的後継者)とどのように対立し、どのような手段で「キリスト教政党」を倒す側に立とうとしたかが分かります。

この二冊は面白いです。あ、だけど「日本語に訳してください」というリクエストはノーサンキューですからね。そういうのは無しの方向で。

これからの学生さんの中に、このテーマに集中する人が登場することを期待したいです。

めちゃくちゃ面白いこと、請け合います。

|

| ブリンクマン教授のバルト研究二部作 |

左『カール・バルトの社会主義的態度決定』(1982年)

右『バルトの神学はキリスト者の行動のダイナマイト(破壊力)かダイナモ(推進力)か』(1983年)

二冊の著者は、アムステルダム自由大学神学部のM. E. ブリンクマン教授です。

ブリンクマン教授は、2008年12月10日「国際ファン・ルーラー学会」のときユルゲン・モルトマン教授との記念撮影に加わってくださった気さくな先生(左端)です。

|

| 左からブリンクマン教授、私、モルトマン教授、石原知弘先生 |

私が特に重要だと思うのは、『バルトの神学はキリスト者の行動のダイナマイト(破壊力)かダイナモ(推進力)か』(1983年)のほうです。

副題は「オランダのバルト主義者と新カルヴァン主義者との政治的・神学的論争」です。

|

| 副題は「オランダのバルト主義者と新カルヴァン主義者との政治的・神学的論争」 |

この二冊を読めば、カール・バルトとオランダのバルト主義者との関係や、バルト主義者がオランダの「新カルヴァン主義」(とくにアブラハム・カイパーの神学的後継者)とどのように対立し、どのような手段で「キリスト教政党」を倒す側に立とうとしたかが分かります。

この二冊は面白いです。あ、だけど「日本語に訳してください」というリクエストはノーサンキューですからね。そういうのは無しの方向で。

これからの学生さんの中に、このテーマに集中する人が登場することを期待したいです。

めちゃくちゃ面白いこと、請け合います。

日記「カール・バルトはファン・ルーラーを知っていた」

カール・バルトの『ローマ書』(第一版1919年、第二版1922年)は、出版直後からオランダに読者がいたようです。

あと、日本語版も複数種類あるバルトの使徒信条解説『われ信ず』(1935年)は、オランダのユトレヒト大学での講義です。

オランダ改革派教会(と称する複数の教団)は、バルトの神学の評価をめぐって二分した歴史を持っています。

私の知るかぎり、カール・バルトの著作の中でファン・ルーラーの名前が引用されている個所は皆無です。しかし、バルトがファン・ルーラーの存在と彼がバルトを批判していたことを知っていたことが確実であることは、論拠を挙げて説明できることです。

これは、バルトの「オランダの親友」のライデン大学神学部ミスコッテ教授が1966年に出版した論文集『信仰と認識』(Geloof en Kennis)です【写真1】。

『信仰と認識』(1966年)の中に、1951年に書かれた《ドイツ語の》論文「自然法とセオクラシー」(Naturrecht und Theokratie)が収録されています【写真2】。

ミスコッテ教授の論文「自然法とセオクラシー」(1951年)の「セオクラシー」に関する部分の中心テーマは「ファン・ルーラー批判」です【写真3】。

このミスコッテこそは、ファン・ルーラーの「論敵」として登場する、オランダを代表するバルト主義者でした。

ミスコッテが1951年論文を《ドイツ語で》書いた理由は、どう考えても明らかに、バルトその人に読んでもらうためでした。1951年といえば、ファン・ルーラーがユトレヒト大学神学部教授になった1947年のわずか4年後であり、ファン・ルーラーのドイツ語訳文献が出回る前です。

ミスコッテが1951年という非常に早い時期に《ドイツ語で》ファン・ルーラー批判の論文を書いてバルトその人にも読めるようにした動機は、もちろんミスコッテ本人しか知らないことですが、ミスコッテの非常に強い警戒心の現れであったと考えることは邪推とは言えないと思います。

「ミスコッテの親友」バルトは、間違いなくミスコッテの1951年論文を読んだはずです。それを読んだ上で、ファン・ルーラーを完全に無視することにしたのです。バルトがファン・ルーラーの名前を一切引用しないので、バルトの国際的な読者はファン・ルーラーの存在を知りません。

かたや、ファン・ルーラーのバルト批判は、バルト自身への攻撃というよりも、オランダ改革派教会の中のミスコッテ教授を頂点とする「バルト主義者」への批判であったと考えるほうが正しいと、私は考えています。だって、オランダとスイスやドイツでは教会史の文脈が異なるのですから。

加えて、ファン・ルーラーのバルト批判は、オランダの「キリスト教政党」の評価問題と結びついていました。バルト主義者は「キリスト教政党解体論」に立ち、「労働党」の支持を訴えました。キリスト教会がキリスト教政党をつぶす側に立つ。ファン・ルーラーには我慢できないことでした。

しかし、ミスコッテとファン・ルーラーの対立の結果は、ミスコッテ側の勝利に終わりました。教会政治的にも、出版事業的にも。ファン・ルーラーには「判官(ほうがん)びいき」の性質があり、弱い者の味方をして自ら負けるところがありました。根っからの牧師さんなんですね。

あと、日本語版も複数種類あるバルトの使徒信条解説『われ信ず』(1935年)は、オランダのユトレヒト大学での講義です。

オランダ改革派教会(と称する複数の教団)は、バルトの神学の評価をめぐって二分した歴史を持っています。

私の知るかぎり、カール・バルトの著作の中でファン・ルーラーの名前が引用されている個所は皆無です。しかし、バルトがファン・ルーラーの存在と彼がバルトを批判していたことを知っていたことが確実であることは、論拠を挙げて説明できることです。

これは、バルトの「オランダの親友」のライデン大学神学部ミスコッテ教授が1966年に出版した論文集『信仰と認識』(Geloof en Kennis)です【写真1】。

|

| 【写真1】 |

|

| 【写真2】 |

|

| 【写真3】 |

ミスコッテが1951年論文を《ドイツ語で》書いた理由は、どう考えても明らかに、バルトその人に読んでもらうためでした。1951年といえば、ファン・ルーラーがユトレヒト大学神学部教授になった1947年のわずか4年後であり、ファン・ルーラーのドイツ語訳文献が出回る前です。

ミスコッテが1951年という非常に早い時期に《ドイツ語で》ファン・ルーラー批判の論文を書いてバルトその人にも読めるようにした動機は、もちろんミスコッテ本人しか知らないことですが、ミスコッテの非常に強い警戒心の現れであったと考えることは邪推とは言えないと思います。

「ミスコッテの親友」バルトは、間違いなくミスコッテの1951年論文を読んだはずです。それを読んだ上で、ファン・ルーラーを完全に無視することにしたのです。バルトがファン・ルーラーの名前を一切引用しないので、バルトの国際的な読者はファン・ルーラーの存在を知りません。

かたや、ファン・ルーラーのバルト批判は、バルト自身への攻撃というよりも、オランダ改革派教会の中のミスコッテ教授を頂点とする「バルト主義者」への批判であったと考えるほうが正しいと、私は考えています。だって、オランダとスイスやドイツでは教会史の文脈が異なるのですから。

加えて、ファン・ルーラーのバルト批判は、オランダの「キリスト教政党」の評価問題と結びついていました。バルト主義者は「キリスト教政党解体論」に立ち、「労働党」の支持を訴えました。キリスト教会がキリスト教政党をつぶす側に立つ。ファン・ルーラーには我慢できないことでした。

しかし、ミスコッテとファン・ルーラーの対立の結果は、ミスコッテ側の勝利に終わりました。教会政治的にも、出版事業的にも。ファン・ルーラーには「判官(ほうがん)びいき」の性質があり、弱い者の味方をして自ら負けるところがありました。根っからの牧師さんなんですね。

登録:

コメント (Atom)

.JPG)