2015年1月6日火曜日

子どもだからこそ真剣勝負です

前にも書きましたが、私が成人洗礼を受けたのが小学校入学前のクリスマス(1971年12月26日)でしたから、6歳でした。教会附属幼稚園の園児、日曜学校幼稚科の生徒。私は神さまのこと、聖書のこと、教会のことについて十分に考えていたし、十分に悩んでいました。早熟でもなんでもありません。

私が教会から離れて生きることはありえないことなのに、なぜ私は聖餐に与れないのか、仲間はずれにするなと怒りの念を抱き(6歳の幼稚園児)、牧師(当時70歳くらい)に直談判で洗礼を授けてもらいました。そういう私ですから、子どもを甘く見ることはありえません。子どもだからこそ真剣勝負です。

誤解がないよう言葉を足しておきますが、私は自分が受けた洗礼のあり方(6歳の幼稚園児が成人洗礼)を絶対化するつもりはありません。私の子どもたちには、生後まもなく幼児洗礼を授けました。上に書いたことの趣旨は、「幼稚園児も宗教問題で十分に悩みうることは私には分かる」ということだけです。

ありていに言えば、こと宗教問題に関しては、子どもに「子どもだまし」は通用しません。難解な専門用語を使え、という意味ではありませんが、事に即して正確に教える必要があります。不正確な情報しか教えられないなら、いっそ宗教に関しては何も教えないほうがまだましかもしれないと思うくらいです。

2015年1月4日日曜日

伝道が楽しいです

ごく最近の何ヶ月かのことでしかないのですが、いま日曜学校がとても元気です。今日も小学生以下11名でした。30年前の日曜学校は100名来ていたとか、そういう比較されても困るのですが。今の小学生は2002年生まれで6年生ですよね。1年生が2007年生まれですよ。なんだかすごいでしょ。

掛け値なしの「純21世紀生まれ」の小学生たちが、聖書の教えをものすごく豊かに吸収していますからね。真剣に聞いてくれます。私の質問に正確に答えてくれます。彼ら/彼女らの疑問に私もごまかしなしに答えてきたつもりです。日曜学校の小学生たちと聖書の話をしているときが、いちばん楽しいです。

日曜学校だけでなく(いわゆる大人の)礼拝の出席者も増加傾向です。現住会員数より多いです。同じ町内から来てくださる方が増えるのはうれしいことですね。私は「純・流浪系」の人間ですが、そんな私に公立中のPTA会長とかやらせてもらえたりした、若干(いやかなり)リベラルな町かもしれません。

とにかく伝道が楽しくて楽しくて仕方ない。今はそういう心境です。昔から不器用で、何の取り柄もないことでは人後に落ちない自信があるほどですが、「私のことは嫌いでも、神さまと教会のことは嫌いにならないでください」と言いたいです。これ真面目な話です。「この道しかない」は私のセリフですから。

2015年1月1日木曜日

2015年 新年礼拝説教

|

| 日本キリスト改革派松戸小金原教会 礼拝堂 |

エフェソの信徒への手紙6・10~20

「最後に言う。主に依り頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように、神の武具を身に着けなさい。わたしたちの戦いは、血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だから、邪悪な日によく抵抗し、すべてを成し遂げて、しっかりと立つことができるように、神の武具を身に着けなさい。立って、真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとして着け、平和の福音を告げる準備を履物としなさい。なおその上に、信仰を盾として取りなさい。それによって、悪い者の放つ火の矢をことごとく消すことができるのです。また、救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。どのような時にも、霊に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために、絶えず目を覚まして根気よく祈り続けなさい。また、わたしが適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように、わたしのためにも祈ってください。わたしはこの福音の使者として鎖につながれていますが、それでも、語るべきことは大胆に話せるように、祈ってください。」

新年あけましておめでとうございます。今年もどうかよろしくお願いいたします。

このところ毎年の新年礼拝で、教会の一年間の目標とする聖句(目標聖句)の解説をさせていただいています。

12月の定期小会で相談した結果、2015年度の目標聖句を「主に依り頼み、その偉大な力によって強くなりなさい」(エフェソの信徒への手紙6・10)に決めました。今月1月25日の定期会員総会で承認していただきたいと願っています。

この聖句を今年の目標聖句にしましょうと提案したのは私です。もちろん理由がありました。教会はどのような力によって立っているのかを、改めて深く考える一年になることを願ったからです。

その答えがこの聖句に明言されています。教会は「主の偉大な力」によって強くされて立っているのです。「主」とは神です。教会は「神の力」で立っています。

そんなことは当たり前だ、キリスト教のイロハである、何を今さらこのことを強調する必要があるのかと思われるかもしれません。しかし、当たり前のことだからこそ、真剣に考えましょう。

「いや、そうではない。教会は人間の努力によっても立っている」。そういうふうに考えることは、もちろんできます。そのことを私は否定しません。そして、そのことは聖書の中でも否定されていません。11節以下を読めば、聖書が人間の努力を否定していないことが分かります。

「悪魔の策略に対抗して立つことができるように、神の武具を身に着けなさい」(11節)と記されています。神の武具を身に着けるのはわたしたちです。教会です。

そして、そのわたしたちが神の武具を身に着けて何をするのかというと、「悪魔の策略に対抗して立つことができるようにする」のです。悪魔の策略に対抗して立つのもわたしたちです。教会です。

悪魔の策略に対抗することも、立つことも、わたしたち以外の誰かがやってくれるわけではありません。わたしたち自身は戦わないし、自分で立とうとはしないが、わたしたちの代わりに神が戦ってくださり、教会を立ててくださるという話ではないのです。

「神の武具」の具体的な種類が14節以下に書かれています。

「真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとして着け、平和の福音を告げる準備を履物としなさい。なおその上に、信仰を盾として取りなさい。…救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい」。

ここに出て来るのは、帯、胸当て、履物、盾、兜、剣です。こちらのほうだけ読めば、古代の軍人が鎧を着用した姿を思い浮かべることができます。しかし、これらすべてはたとえです。ここに書いてあるとおりのことをイメージするとしたら、この人は丸腰です。

帯くらいは締め、履物くらいは履いているかもしれません。しかし、胸当ても、盾も、兜も、剣も、目に見える形のものは持っていません。全くの裸ではないかもしれませんが、堅い金属のよろいではなく、ごく普通の服を着た人の姿でしかありません。

つまり、ここに描かれているのは武装した軍人の姿ではなく、文字通り丸腰の、完全なる一般市民の姿です。真理も、正義も、平和の福音を告げる準備も、信仰も、救いも、神の言葉も、わたしたちの目に見えないものだからです。

「それで何ができるのか」と思われるかもしれません。現実の武器や凶器を持った人もいる危険な世界の中に丸腰で出かけるのは、自ら死にに行くようなものではないかと思われるかもしれません。

しかし、教会とはそういうところなのです。わたしたちは「主の偉大な力」によって、すなわち「神の力」によって立っているのです。

教会では牧師だけではなく、長老や日曜学校の先生が聖書のお話をしてくださっています。また、聖書のお話をする人だけがいても、教会は成り立ちません。話を聞いてくださる人がいなければ、教会は成り立ちません。

言葉とはそういうものです。コミュニケーションです。キャッチボールです。相手がいない話は独り言です。独り言も言葉ではあります。しかし、そればかり続けていると虚しくなってきます。

「牧師の説教だけで教会が立っているわけではありません、そんなことはありえません」ということを言いたくて、今の点を付け加えました。教会の全員が神の言葉を宣べ伝えるために奉仕するのが教会です。

しかし、その神の言葉は、わたしたちの目に見えないものでもあります。何が、どんな力が、教会を立てているのかを、わたしたちは目で見ることができないのです。目に見えない神の力によって、神の言葉の力によって、教会は立っているのです。

「主に依り頼み」については説明が必要です。原文に「依り頼み」という表現は見当たりません。原文は「主にあって」(エン・キュリオー)です。「に依り頼み」は、訳者が補った表現です。

意味として間違っているわけではありません。しかし、今年の目標聖句の強調点は、原文にない「依り頼み」のほうではなく、後半の「その偉大な力によって強くなりなさい」のほうにあります。

教会は「神の力」によって強くなります。「神の力」で立っています。それは、神の言葉であり、聖書であり、説教であり、信仰です。

そこがおろそかにされたり、ないがしろにされたりすると教会は弱くなります。しかし逆に、そこが重んじられれば、教会は強くなります。

そのことを今年はぜひ深く考えたいと願っています。

(2015年1月1日、松戸小金原教会新年礼拝)

2014年12月31日水曜日

「関口康が選ぶ 二年で最高の本 BEST BOOK OF TWO YEARS 2013-2014」選考結果発表

「関口康が選ぶ 二年で最高の本 BEST BOOK OF TWO YEARS 2013-2014」

選考結果発表

ポール・リクール著『ポール・リクール聖書論集2 愛と正義』

(久米博、小野文、小林玲子訳、新教出版社、2014年)

厳正かつ「純粋に主観的に」選ばせていただきました。

【理由】

訳文が抜群に読みやすかったです。そして、収録論文のすべてが私の関心にドンピシャでした。

説教や翻訳などの書き言葉や語り言葉をどうするかというようなことで日々悩んでいる者として、「神の言葉」と「聖書」をいずれも大文字のパロール(言葉)とエクリチュール(書)としてとらえることの意味を教えられ、たいへん面白かったです。

本書の中で私が最も感動した文章を引用させていただきます。

「従って、預言者の口から語られる主の〈言葉〉は、全ての語られる言葉が持つ脆さを抱えており、書のみが、それを破滅から救ってくれる。『このように主は語る』という不在の声がわれわれのところにまで届くには、この二重の口述筆記がどうしても必要なのである。そして書かれた痕跡の消える危険が迫ることもあるからこそ、よく知られているようにエゼキエルは巻物を食べるようにとの強い促しの声を聞いたのだった。それはまるで、語り、また食べるその同じ口が、書かれたものとして生きた声の支えを既に奪われた書に対して、肉体を与えることができるかのようである」(81ページ、小野文訳)。

素晴らしい本を書いてくださったリクール先生は2005年に死去されましたので感謝の言葉を届けることはできませんが、訳者の久米博先生とは親しくさせていただいていますので、改めて感謝の言葉をお伝えしたいと思います。共訳者の小野文氏、小林玲子氏、そして新教出版社に感謝いたします。

選考結果発表

ポール・リクール著『ポール・リクール聖書論集2 愛と正義』

(久米博、小野文、小林玲子訳、新教出版社、2014年)

厳正かつ「純粋に主観的に」選ばせていただきました。

【理由】

訳文が抜群に読みやすかったです。そして、収録論文のすべてが私の関心にドンピシャでした。

説教や翻訳などの書き言葉や語り言葉をどうするかというようなことで日々悩んでいる者として、「神の言葉」と「聖書」をいずれも大文字のパロール(言葉)とエクリチュール(書)としてとらえることの意味を教えられ、たいへん面白かったです。

本書の中で私が最も感動した文章を引用させていただきます。

「従って、預言者の口から語られる主の〈言葉〉は、全ての語られる言葉が持つ脆さを抱えており、書のみが、それを破滅から救ってくれる。『このように主は語る』という不在の声がわれわれのところにまで届くには、この二重の口述筆記がどうしても必要なのである。そして書かれた痕跡の消える危険が迫ることもあるからこそ、よく知られているようにエゼキエルは巻物を食べるようにとの強い促しの声を聞いたのだった。それはまるで、語り、また食べるその同じ口が、書かれたものとして生きた声の支えを既に奪われた書に対して、肉体を与えることができるかのようである」(81ページ、小野文訳)。

素晴らしい本を書いてくださったリクール先生は2005年に死去されましたので感謝の言葉を届けることはできませんが、訳者の久米博先生とは親しくさせていただいていますので、改めて感謝の言葉をお伝えしたいと思います。共訳者の小野文氏、小林玲子氏、そして新教出版社に感謝いたします。

2014年12月30日火曜日

教義はなんら硬直していません

あからさまに言うと嫌われるだけでしょうけど、「ブレーンストーミング」というのが、ずっと前からうさん臭くて仕方ないです。最初に付き合わされたとき、「こっくりさん」と大差ない感じがしたんです。

あと、教会や神学の文脈で使われる「インダクティヴ」というのも良いようで良くない。高校時代に「帰納」といえば「演繹」の対義語だと習いました。「帰納」で意味が分かる人に説明は不要ですが、インダクティヴは「誘導」ですよね。「誘導」と訳そうとなさった方がおられて、はっと気付かされました。

この「帰納/誘導」の意味の「インダクティヴ」という方法論が教会や神学で用いられ始めたのは50年ほど前ではないかと思われますが、それは「トップダウン」のあり方に対峙する、といえば「ボトムアップ」ということになるでしょうけど、そういう《新しい》あり方を示していると見られたからです。

目をつぶりながらでも書けそうなほど聞き飽きた言い回しとしては、硬直した教義に立つ権威主義的な教会が、説教壇の高みから命の通わない死せる神学命題の羅列のような「演繹的な説教」を、上から目線で語り下ろす。それに対抗するために「インダクティヴ」(帰納/誘導)的なあり方が求められた云々。

言わんとしてることは分かるんですが、今の我々からすれば「はあ、まあ、そうですか。過去にそういう時代もあったのかもしれませんね」としか応えようがない。トップダウンもボトムアップもない。そもそもトップが存在しないし、存在することが許されない環境の中でトップダウンなるものは成立しない。

今の点も深刻ですが、私にとってもっと深刻な問題は、かつてある時期持てはやされた「インダクティヴ」(帰納/誘導)の方法論の論理的前提として「教義とは硬直したものである」と事実上言ってしまっている点では、天地をひっくり返して見せただけの「見た目の」違いにすぎないと思われることです。

しかし「教義」はなんら「硬直」してないです。言いがかりに近いものがある。たぶんそれは遠目からのイメージですよね。終末論的に言えばあらゆる教義は未完成であり、不確定要素が多くあります。しかも教義の自己反省は教義学内部で十分可能です。他の諸学の助けが絶対必要というわけではありません。

ここから先はいくらか皮肉っぽい書き方になってしまいますが、教会や神学の文脈で「インダクティヴ」(帰納/誘導)を言いたがる人たちは、「教義」にはいつまでも「硬直」したままでいてもらわなければ困る面があるんだと思います。そうでなければ「インダクティヴ」を主張する意義が薄れますから。

でも、それこそが「仮想敵」みたいなものですよほんとに。「教義はなんら硬直してませんよ」という一言ですべて崩れ去るような話なのに。過去の過去の大昔にそういう批判が当てはまった時代があったのかもしれませんが、今は硬直してナイナイ。しようがないんですから。何のバリアも砦も塔もないのに。

神学者個人が単独で硬直しているケースは、それはあるかもしれませんけど、それは「教義」じゃないです。そういうのは、どうぞおひとりで硬直していてくださいな、という話に過ぎないのであって。説教壇の高みから、上から目線で何ごとかを語り下ろしても、そこにだれもいなかったら「教義」ではない。

脱線しました。書きたかったのは「インダクティヴ」(帰納/誘導)のことです。私がこのやり方にイマイチ乗れないのは、「見た目」を変えただけで「結論」は同じだと思えるからです。「教義」は「硬直」させたまま放置する点で、演繹的方法も帰納的方法も同じ。同じ結論へと「誘導」しているだけです。

「誘導」という日本語を耳にすると、おそらく多くの人がすぐに思い浮かべるのは、「自動車などの誘導」に関することと、「誘導尋問」ではないでしょうか。前者はポジティヴな意味ですが、後者はポジティヴな意味とは言えないでしょうね。「釣り」に近い。マインドコントロールとまで私は言いませんが。

「ブレーンストーミング」も「インダクティヴ」(帰納/誘導)に近いものがあるかもしれません。「あ、誘導だ」と、私のアラートは敏感に反応するように高感度設定されてしまっているようです。教会や神学の文脈でなければだいたい距離を置いています。全部に反応してたらうるさくてしょうがないんで。

2014年12月28日日曜日

主イエスのみ言葉を聞いて悟りなさい

|

| 日本キリスト改革派松戸小金原教会 礼拝堂 |

PDF版はここをクリックしてください

マルコによる福音書7・1~23

「ファリサイ派の人々と数人の律法学者たちが、エルサレムから来て、イエスのもとに集まった。そして、イエスの弟子たちの中に汚れた手、つまり洗わない手で食事をする者がいるのを見た。――ファリサイ派の人々をはじめユダヤ人は皆、昔の人の言い伝えを固く守って、念入りに手を洗ってからでないと食事をせず、また、市場から帰ったときには、身を清めてからでないと食事をしない。そのほか、杯、鉢、銅の器や寝台を洗うことなど、昔から受け継いで固く守っていることがたくさんある。――そこで、ファリサイ派の人々と律法学者たちが尋ねた。『なぜ、あなたの弟子たちは昔の人の言い伝えに従って歩まず、汚れた手で食事をするのですか。』イエスは言われた。『イザヤは、あなたたちのような偽善者のことを見事に預言したものだ。彼はこう書いている。「この民は口先ではわたしを敬うが、その心はわたしから遠く離れている。人間の戒めを教えとしておしえ、むなしくわたしをあがめている。」あなたたちは神の掟を捨てて、人間の言い伝えを固く守っている。』更に、イエスは言われた。『あなたたちは自分の言い伝えを大事にして、よくも神の掟をないがしろにしたものである。モーセは、「父と母を敬え」と言い、「父または母をののしる者は死刑に処せられるべきである」とも言っている。それなのに、あなたたちは言っている。「もし、だれかが父または母に対して、『あなたに差し上げるべきものは、何でもコルバン、つまり神への供え物です』と言えば、その人はもはや父または母に対して何もしないで済むのだ」と。こうして、あなたたちは、受け継いだ言い伝えで神の言葉を無にしている。また、これと同じようなことをたくさん行っている。』それから、イエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。『皆、わたしの言うことを聞いて悟りなさい。外から人の体に入るもので人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出て来るものが、人を汚すのである。』イエスが群衆と別れて家に入られると、弟子たちはこのたとえについて尋ねた。イエスは言われた。『あなたがたも、そんなに物分かりが悪いのか。すべて外から体の中に入るものは、人を汚すことができないことが分からないのか。それは人の心の中に入るのではなく、腹の中に入り、そして外に出される。こうして、すべての食べ物は清められる。』更に、次のように言われた。『人から出て来るものこそ、人を汚す。中から、つまり人間の心から、悪い思いが出て来るからである。みだらな行い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、悪意、詐欺、好色、ねたみ、悪口、傲慢、無分別など、これらの悪はみな中から出て来て、人を汚すのである。』」

今日は今年最後の主日礼拝です。引き続きマルコによる福音書を開いていただきました。この個所に登場するのは、イエスさまと弟子たち、そしてイエスさまと弟子たちのことを快く思っていない人々です。その人々とイエスさまが論争する場面です。

その人々がイエスさまに言いました。「なぜ、あなたの弟子たちは昔の人の言い伝えに従って歩まず、汚れた手で食事をするのですか」。イエスさまの弟子たちの中に食事の前に手を洗わない人がいたようです。それを見た人々がイエスさまにクレームをつけました。衛生上の問題としてではありません。彼らは、食事の前に念入りに手を洗わなければならないという古くからの言い伝えを固く守ってきた人々でした。その言い伝えをイエスさまの弟子たちが守っていないということを問題にしたのです。

なぜそういうことが言い伝えられていたのかは、ここには書かれていませんし、よく分かりませんが、おそらく当時のユダヤ社会の常識のようなこととして考えられていたのではないかと思います。常識を破ることが非常識です。イエスさまの弟子たちは非常識呼ばわりされたのです。

その人々が守ってきた言い伝えはそれだけではありませんでした。「市場から帰ったときには、身を清めてからでないと食事をしない」と記されています。市場に買い物に行った人は、帰ってすぐには食事ができなかったようです。身を清める必要がありました。市場は汚れた場所であるとみなされていたのです。しかし、これも衛生上の理由ではありません。彼らはファリサイ派の人々であり、律法学者です。彼らが問題にしたのは宗教的な理由です。食事の前に手を洗わなければならないことも、市場から帰ってくると身を清めなければならないことも、彼らの宗教的確信に基づく考えでした。

しかしイエスさまはその人々に反論されました。その人々をイエスさまは「偽善者」であると非常に強い言葉で非難されました。「イザヤは、あなたたちのような偽善者のことを見事に預言したものだ。彼はこう書いている。『この民は口先ではわたしを敬うが、その心はわたしから遠く離れている。人間の戒めを教えとしておしえ、むなしくわたしをあがめている。』あなたたちは神の掟を捨てて、人間の言い伝えを固く守っている」。

もちろんイエスさまは、このようにおっしゃることで、弟子たちのことをかばわれたのです。食事の前に手を洗うことが悪いということではありません。しかし、手を洗わないような人は食事をしてはいけないというほどではないとイエスさまはお考えになりました。ある意味で個人の自由の領域のことであるとみなされました。その自由を奪う形で「○○しなければならない」と決めつけること、○○しない人は食事をしてはならないと排除することを、イエスさまはお嫌いになったのです。

しかもイエスさまは、そのようなクレームをつけてくる人々を「偽善者」とお呼びになって、対決姿勢をとられました。なぜそこまでの強い態度をとられたのでしょうか。食事の前に手を洗うことも、市場から帰ってくると身を清めることも、聖書そのものの教えではなく、人間の言い伝えにすぎないものだとおっしゃりたかったからです。

その人々が問題にしたことの理由はこの個所には必ずしも明確に書かれていません。しかし、それが宗教的な理由であるとすれば、ある程度までなら想像がつきます。

手を洗うことと身を清めることとに共通している要素は、日々の食事に象徴されるふだんの生活、あるいは市場に象徴される世間の営みは汚れているという物の見方です。そういうものに近づいたり触れたりすることで人は宗教的な意味で汚れると彼らは考えたのです。だから、家に帰れば身を清めなければならない、食事の前には念入りに手を洗わなければならないという話になったのです。

しかし、イエスさまは、そのようなことは全くお考えになりませんでした。彼らの考え方はイエスさまのお考えの正反対でした。もしイエスさまが彼らと同じような考えをもっておられたとしたら、伝道は成り立ちませんでした。

汚れた霊にとりつかれた人に対し、重い皮膚病の人に対して、イエスさまがなさったことは、御自身の手でその人々の体に直接触れることでした。

見ず知らずの大勢の群衆が押し寄せてきたとき、その人々は汚れているというようなお考えをイエスさまがもしお持ちになっていたら、その場にとどまって伝道されるどころか、群衆に背を向けて逃げ出されたことでしょう。しかし、そのようなことをイエスさまはなさいませんでした。

御自身のもとに集まって来た五千人の人々に五つのパンと二匹の魚を取り分けられたときも、「まずよく手を洗ってから食べてください」ということをおっしゃいませんでした。

安息日にイエスさまの弟子たちが麦畑を通るとき、麦の穂を摘んで食べ始めたとき、「手を洗わなければ食べてはならない」とはおっしゃいませんでした。

衛生上の観点からいえば別の言い方をしなければならないのかもしれません。しかし、イエスさまにとって、食事をすることと手を洗うこととは、何がなんでも結びつけて考えなければならないほどのことではなかったのです。

そして、イエスさまにとってそれ以上に問題だったのは、我々の日常生活そのものや世間そのものを汚れたものであるとみなす、ファリサイ派の人々や律法学者の思想そのものです。「人を見れば泥棒と思え」という言葉がありますが、人を見れば不潔と思う。世間は不潔だと思う。わたしたちまでがそのような感覚を持ち始めたら危険信号です。人に近づけなくなります。

しかし、それだけならまだいいほうです。イエスさまが彼らを「偽善者」とお呼びになったのは、自分たちは汚れていないと思い込んでいる人々だったからです。世間は汚れているが、我々は汚れていない。世間の汚れがとりついたら、さっさと水で洗えば、自分たちの清さは取り戻される。本当にそうだろうかと、イエスさまはおっしゃりたかったのです。汚れの度合いは大差ないのではないか。水で洗っても落ちない汚れがあなたがたの心の中にあるのではないか、と。

今申し上げたことに関係することが次の段落に出てきます。ここでイエスさまが指摘しておられるのは律法学者の偽善性です。一方で彼らはモーセの十戒に基づいて「あなたの父母を敬え」と教えている。しかし、他方で彼らは人々にあなたの父または母に「あなたに差し上げるべきものは、何でもコルバン、つまり神への供え物です」といえば父母を扶養する義務が免除されると教えていたというのです。

この件は教会も気をつけなければなりません。「教会に献金します」「教会の奉仕です」といえば、家族に対する義務が免除されるわけではありません。イエスさまはそのような態度こそが偽善であると激しくお嫌いになりました。家族や家庭を大切にすることと神への熱心な奉仕とは両立させなければなりません。どちらか一方を重んじるゆえに他方を軽んじるという態度そのものが、イエスさまにとっては問題だったのです。

14節以下の段落に記されているのは、イエスさまの基本的なお考えです。「皆、わたしの言うことを聞いて悟りなさい。外から人の体に入るもので人を汚すことができるものは何もなく、人の中から出て来るものが、人を汚すのである」。これが何の話なのかを弟子たちは理解できませんでした。それであなたがたも、そんなに物分かりが悪いのか」とイエスさまに呆れられました。

皆さんはお分かりでしょうか。これはトイレの話です。今年最後の礼拝でトイレの話をすることになるとは思いませんでした。イエスさまが「わたしの言うことを聞いて悟りなさい」とおっしゃっているのは言葉を濁しておられるのです。私も詳しい説明は省略します。食べたものが外に出る。出て来たものには不潔な面がある。しかし、食べものを食べること自体で人を汚すことはないということをイエスさまはおっしゃっています。

しかし、これはもちろんたとえ話です。イエスさまがおっしゃりたいことは、「人から出て来るもの」の問題です。人の心の中にあるものの汚れの問題です。わたしたちの心の中にもある罪の問題です。手を洗うことも身を清めることも大事です。しかし、それよりももっと大事なことは、私たちの心が清くなることです。心の中から出て来るものが人を汚すのです。毒舌の持ち主は気をつけましょう。私も気をつけます。

(2014年12月28日、松戸小金原教会主日礼拝)

2014年12月22日月曜日

日記「1990年というのは大昔ですからね」

いまヒトケタとか10代くらいの人が字を書く側になる時代が来るのを待っている。字を書く人の視点で世界が動かされている面があると思うからだ。「親にキラキラした名前つけられたけど案外大丈夫でしたよ」とか、「少子高齢化のほうがラッキーでした」とか、「大学全入でよかったです」とか、ぜひ教えてほしい。

皮肉で書いているのではない。大真面目である。私のネットのお友達の世代は、20代くらいから80代くらいまでとかなりワイドレンジなので、「世代」に関わることを私が書くと、どの世代かの人に必ず反発されるし、憎まれる筋書きになっている。ある世代の人に歓迎されても、他の世代の人に嫌われる。

ただ、名前がキラキラしているかどうかにしても、少子高齢化や大学全入にしても、それがダメだ問題だと言っているのは、いまヒトケタや10代の人ではなく、もっと上の世代の、自分が書いた字で世界を動かしてやろうとしている人たちなわけだ。その人たちは実は「当事者」ではない。傍観者じゃないか。

10年も前ではない。当時中学生だった長男や小学生だった長女に「家が教会だとかで友達に何か言われることないか」と聞いたことがある。二人とも何を質問されているのか分からないという顔をしている。もう一歩踏み込んで「宗教がどうのとか言われないか」と聞いた。それで返ってきた答えはこうだ。

「はあ。まあ、いまの中学生は神社と寺の違いも知らないからな。おれは知ってるけど。おれの友達が、教会が何してるかなんか知るわけないじゃん。おれの家が教会だからとかで、誰も何も言わないよ」だそうで。いいんだか悪いんだか、いまのヒトケタや10代の人に宗教アレルギーはもはやないようだ。

それで、ここいらで、今朝の第一声へと話が戻ることになる。「1990年というのは大昔ですからね。自覚ありますかね」とfacebookに書いた。「1990年度に約40万人いた浪人は、今年度は約5万人しかいない」(朝日新聞デジタル2014年12月22日)という一文を目にした感想だった。

自戒をこめた厳しい言い方になるが、今の私くらい(来年50)の世代が幼少期からアニメを見て育ったことと関係あるのかないのかは分からないが、今の子どもたち(ヒトケタや10代の人)と自分たちは「共通感覚を持っている」とか「同世代人である」と《錯覚》している可能性があると、私は思うのだ。

その我々(私と同世代くらいの方々)の意識は、今の子どもたち(ヒトケタや10代の人)にとっては、はっきり言って《迷惑》なものだと思う。「きみらの考えていることは手に取るように分かる分かる」みたいな顔をされるのが不快だろうし、「共通感覚もってるよ」的にすり寄られるのは怖いだけだろう。

あと、これ理解してもらえるかどうか分かりませんが、私、ネットのけっこうなヘビーユーザーだと自覚していますが、いまだに「インターネット」とか「ブログ」とか「フェイスブック」とか「ツイッター」という言葉を人前で発語することに、非常に強度な躊躇があります。恥ずかしいと感じてしまいます。

「ブログ読みました」とか「フェイスブックの書き込み、いつも楽しみにしています」とかいう字のやりとりに慣れてしまっているからでしょうか、「ブログ」とか「フェイスブック」という《音声》を聴くとビクッとしてしまう。その場から逃げ出したくなります。なんなんでしょうね、この感覚は。

日曜日の礼拝の説教の中で「ブログ」とか「フェイスブック」とか言える人の気が知れないと思う。全くありえないことです、私にとっては。両耳をふさいで大声でわーわー叫びたいくらいです。

2014年12月14日日曜日

安心と喜び クリスマスの意味

|

| 日本キリスト改革派松戸小金原教会 礼拝堂 |

マルコによる福音書6・45~56

「それからすぐ、イエスは弟子たちを強いて舟に乗せ、向こう岸のベトサイダへ先に行かせ、その間に御自分は群衆を解散させられた。群衆と別れてから、祈るために山へ行かれた。夕方になると、舟は湖の真ん中に出ていたが、イエスだけは陸地におられた。ところが、逆風のために弟子たちが漕ぎ悩んでいるのを見て、夜が明けるころ、湖の上を歩いて弟子たちのところに行き、そばを通り過ぎようとされた。弟子たちは、イエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと思い、大声で叫んだ。皆はイエスを見ておびえたのである。しかし、イエスはすぐ彼らと話し始めて、『安心しなさい。わたしだ。恐れることはない』と言われた。イエスが舟に乗り込まれると、風は静まり、弟子たちは心の中で非常に驚いた。パンの出来事を理解せず、心が鈍くなっていたからである。こうして、一行は湖を渡り、ゲネサレトという土地に着いて舟をつないだ。一行が舟から上がると、すぐに人々はイエスと知って、その地方をくまなく走り回り、どこでもイエスがおられると聞けば、そこへ病人を床に乗せて運び始めた。村でも町でも里でも、イエスが入って行かれると、病人を広場に置き、せめてその服のすそにでも触れさせてほしいと願った。触れた者は皆いやされた。」

来週の日曜日がクリスマス礼拝です。いまわたしたちはアドベントの季節を過ごしています。いまお読みしました聖書の個所に書かれていることは、必ずしもクリスマスと直接関係あるようなこととは言えないかもしれませんが、救い主イエス・キリストが来てくださったことの意味を考えるための非常に良いテキストであると思いますので、今日はこの個所を共に学ばせていただくことにしました。

「それからすぐ」(45節)と書いています。「パンの出来事」(52節)の直後であることを指しています。イエスさまのもとに集まって来た五千人もの人々の前で、イエスさまが、五つのパンと二匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちに渡しては配らせ、二匹の魚も皆に分配されました。すべての人が食べて満腹し、パンの屑と魚の残りを集めると十二の籠にいっぱいになりました。パンを食べた人は男が五千人でした、という出来事です。

しかし、この「パンの出来事」は、その前から続いている話の中で出てくることでもあるということを先週お話ししました。もちろんすべての話はつながっています。しかし、直接的に関係があるとはっきり言えるのは、「十二人を派遣する」という小見出しのついた段落からです(6・6b以下)。

イエスさまの伝道によって、イエスさまを信じます、従います、というところまではまだ至っていなくても、イエスさまに興味があります、イエスさまがしておられる働きはすごいと思いますというくらいの気持ちを持ち、イエスさまのもとに集まってくる人が非常に多くなりました。ブームという言葉を使ってよいと思います。集まっているのは、いわばイエスさまのファンです。実際、ブームは長続きはしませんでした。しかし、一時的にせよ、とにかくそういう状態になりました。

それで、さすがのイエスさまでも、おひとりですべての人のお世話をすることが物理的に不可能になられました。それでイエスさまは、十二人の弟子に「汚れた霊に対する権能」をお授けになることによってイエスと同じ働きができるように免許をお与えになり、二人一組にして、つまり、十二人を六組に分けて、イエスさまから離れたところで伝道するように、彼らを派遣なさったのです。

しかし、弟子たちの働きには、もちろんいろんな点で限界があったのだと思います。イエスさまと同じことができる免許を与えられたと言っても、まだ初心者運転中でもあり、訓練中の身でもあった彼らです。行く先々で失敗や挫折があったでしょう。そのこともイエスさまは十分に分かっておられますので、おそらく定期的に彼らがイエスさまのところに帰ってきて、みんなで集まって伝道報告会ができるような仕組みをお作りになりました。

それで彼らがさっそくイエスさまのところに帰ってきました。案の定、ぼろぼろに疲れていました。だから、イエスさまは、彼らを休ませてあげたいと思ってくださり、きみたちだけで人里離れたところで休んできていいよと言ってくださったのですが、するとまたそこに、イエスさまのファンが追いかけ、押しかけてきました。弟子たちの休養先に先回りして待ち伏せするほどの熱狂ぶり。それでもイエスさまは弟子たちをかばわれました。集まって来た大勢の人たちに対してイエスさまは、疲れている弟子たちの代わりに、御自分でまた説教をおはじめになりました。

しかし、遅い時間になりました。そこで弟子たちが「ここは人里離れた所で、時間もだいぶたちました。人々を解散させてください。そうすれば、自分で周りの里や村へ、何か食べる物を買いに行くでしょう」(35~36節)と言ったら、イエスさまの顔色が変わりました。そうだね、そうしようというお返事ではなく、「あなたがたが彼らに食べ物を与えなさい」(37節)と言われました。

そうしたら今度は弟子たちの顔色が変わりました。「わたしたちが二百デナリオンものパンを買って来て、みんなに食べさせるのですか」(37節)。

わたしたちが疲れていることを、イエスさま、あなたがいちばんご存じでしょう。あなたの言うとおりにしたじゃないですか。さんざん働いてきました。ぼろぼろに疲れています。だからあなたはわたしたちに、人里離れたところで休んでいいよと言ってくださったじゃないですか。だけどなんだかわけがわからないほどたくさんの人たちが集まってくる。もう勘弁してほしいです。早く帰らせてほしい。わたしたちにも家庭があります。だから人々を解散させてくださいと言っているのに、あなたがたが彼らに食べ物を与えなさいと言う。これ以上まだ、わたしたちをこき使うつもりですか。冗談じゃありません。弟子たちはキレたのだと思います。

しかしイエスさまは、そこで一切お譲りになりません。そうかそうか分かったよ、きみたちの言うとおりだよとはおっしゃらない。ご自身のもとに集まった大勢の人々の「飼い主のいない羊のような有様」を深く憐れんでくださったイエスさまは、飼い主になることをご自身で買って出られた以上、とことんまで付き合ってくださいます。

イエスさまとしては、弟子たちの言い方を不服とされたのではないかと思います。もし弟子たちがイエスさまに「わたしたちが疲れました。わたしたちのお腹がすいています。だから、もう帰らせてください」と言ったなら、別の答えをしてくださったかもしれません。弟子たちが疲れていることは、イエスさまがいちばんよく分かっておられることだからです。

しかし彼らが言ったのは、人々を解散させてください、自分で食べ物を買いに行くでしょうということでした。問題のすり替えがあります。人のせいにしています。十二人の使徒もイエスさまの弟子であることには変わりないのですが、我々はあの群衆とは格が違うと言いたげです。そういう弟子たちの口ぶりがイエスさまにとってはご不満だったのだと思います。「あなたがたが彼らに食べ物を与えなさい」という意味は、あなたがたが最後まで責任を取りなさいということです。

しかし今日は「パンの出来事」の話を繰り返す時間はもうありません。それは先週終わった話です。イエスさまの奇跡的な力により、五つのパンと二匹の魚が分配され、五千人の人々が満腹するという出来事が起こりました。「それからすぐ」(45節)です。

さすがに弟子たちの疲労も限界に達したのでしょう。イエスさまは彼らをかばい、逃げ道を与えるために「強いて舟に乗せ、向こう岸のベトサイダへ先に行かせ」てくださり、「その間に御自分は群衆を解散させ」(45節)ました。優しいイエスさまです。

解散も一苦労です。集まっている人たちは皆、イエスさまのところに行きたい人たちであり、一緒にいたい人たちであり、家に帰りたくない人たちです。そういう人たちが五千人もいたわけです。五千人を怒らせてしまったら暴動が起きるでしょう。怒らせてはならない。笑顔になってもらわなくてはならない。だからイエスさまがすごいことをしてくださり、みんなが笑顔になったので素直に帰ってくれたのです。そういうことをすべてイエスさまがしてくださったのです。弟子たちには、そういうのは、疲れ果てていたことと面倒くさかったことで、できなかったし、やりたくなかったことでした。

そしてすべての人が帰りました。イエスさまは一人になられました。イエスさまもお疲れになったので、祈るために山に行かれました。その間に弟子たちの舟は湖の真ん中あたりまで進みましたが、そこで逆風が起こりました。前に進まない。後ろに押し戻される感じだったのかもしれません。

そのような中でイエスさまが、またすごいことをなさいました。書かれていることをそのまま読みます。「夜が明けるころ、湖の上を歩いて弟子たちのところに行き、そばを通り過ぎようとされた。弟子たちは、イエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと思い、大声で叫んだ。皆はイエスを見ておびえたのである」(48~49節)。

イエスさまは何をなさったのでしょうか。書いてあるとおりですとしか言いようがありませんが、サーフィンみたいなことでしょうか。嵐のガリラヤ湖でイエスさまがサーフボードに乗って弟子たちの舟まで来られたという話でしょうか。そういう話だと面白いかもしれませんが、おそらくそういうことではなさそうです。これもやはり、奇跡としか言いようがないことです。イエスさまだけに可能な方法があったに違いないと言わなくてはならないと思います。

ただ、イエスさまがこういうことをなさった理由ないし目的は、はっきりしています。弟子たちに安心してもらいたかっただけです。

私が先ほどから繰り返し言っているのは、弟子たちは疲れている、弟子たちは疲れているということばかりです。派遣先から疲れて帰ってきて、休みをとろうとしても追いかけられて、いつまでも帰らない群衆を帰らせてくださいとイエスさまに言ったら、あなたがたが食事を用意しなさいと言われてしまい。やっとすべて終わって、休養先に行くために舟に乗ったら嵐に襲いかかられて。弟子たちとしては踏んだり蹴ったりの状態。わたしたちは神さまに見捨てられているのではないかと言いたくなるような状態だったのだと思います。

私の目には、この弟子たちの姿が、今のわたしたちの姿、21世紀の日本の教会の姿と重なりあって見えます。疲れ果ててしまっている。

そのような疲れ果てた弟子たちのところにイエスさまが追いかけて来てくださったという話です。ここに書かれていることの意図はそれだけです。どういう方法で来てくださったのかは分からないことですが、とにかく来てくださいました。弟子たちを助けてくださるために。そして「安心しなさい。わたしだ。恐れることはない」と言ってくださいました。それで十分ではありませんか。

「幽霊だと思った」と書かれているのはユーモラスでさえあります。弟子たちがイエスさまを幽霊呼ばわりです。しかし、これで分かることは、イエスさまと弟子たちの絆の深さです。イエスさまは、弟子たちを見捨てない。わたしたちもイエスさまの弟子です。イエスさまはわたしたちを見捨てない。イエスさまは、なんとかして、強引な方法を使ってでも、わたしたちのところに来てくださる方です。

(2014年12月14日、松戸小金原教会主日礼拝)

2014年12月11日木曜日

日記「消去法について」

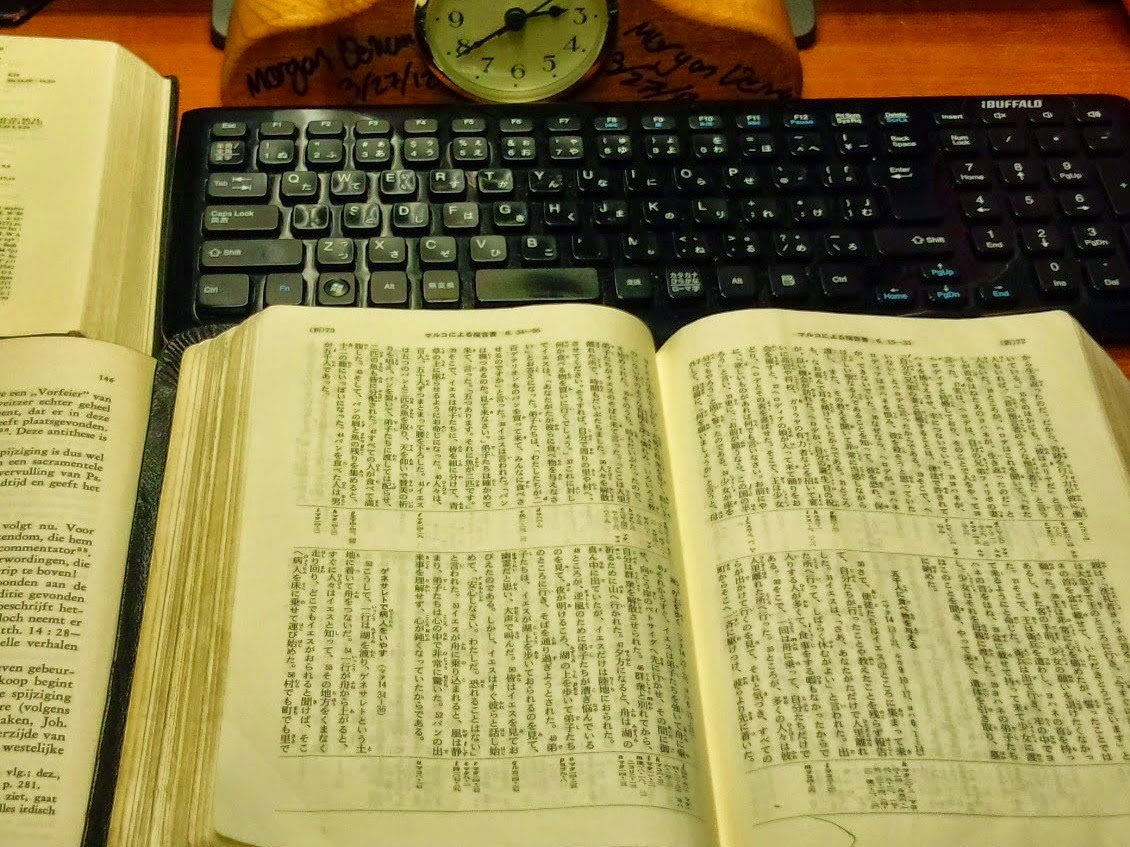

|

| いろんなことを考えながら聖書を読んでいます |

《消去法》について考えています。

「Wikipedia 消去法」の記述を借りれば、《消去法》は「選択肢が全て間違いであった場合には、正解を導き出すのは不可能である」などの欠点がある。そりゃそうだなと納得できます。

進学先の学校や就職先の会社などを《消去法》で選ぶとか、日用雑貨や電化製品や不動産や家や自動車などを買うときに《消去法》で選ぶことなどは、ある意味で不可避的であるとしても。

しかし、恋人や結婚相手まで《消去法》で選ぶというのは、周囲の空気を凍りつかせるものがあるのではないかと思います。私はそういうことをやったことないので、実際どうなるのかは見当もつきませんが。

以前から私は《消去法》の「慇懃無礼さ」ということを考えてきた面はあります。青年修養会のような場所で、そういう話をしたこともあります。

私はこれでも牧師ですから、教派・教団の問題を、ポジティヴな意味でもネガティヴな意味でも考えない日はないほどです。地上の教会が無数の教派・教団で分かれている様子を客観的に見る人が見れば「選択肢が無数にある」と見えるかもしれません。

しかし、なんと面白いことに、上記のとおり「選択肢が全て間違いであった場合には、正解を導き出すのは不可能である」という、なるほどたしかにそれは「欠点」ではあるだろうけれども、しかしまた同時に、驚くべき楽しむべき「真理」が我々の前に立ちはだかってくれています。

《消去法》で自分の前途を切り拓き、突き進んで来た人たちは、遅かれ早かれ、この「真理」の前にたどり着きます。ただ、そこで、それこそ「道」が二つに分かれることになるでしょう。二つの「道」とは、その「真理」を直視するか、それとも、目を背けるか、です。

しかし、いま書いているのは《消去法批判》ではありません。「究極以前」の相対的な世界を生きている我々は、年がら年中《消去法》をしていると思いますので、《消去法批判》とかは、されても困るし、する気はないです。

しかし、そうは言っても、私の胸に去来する思いは、もし「キリスト教的な消去法」(このネーミングはともかく)というのがあるとしたら、それがどのような問いであるにしても「全ての選択肢」と「キリストの十字架」は必ず結びついているものなので、どこかで痛い思いをすることになるのだろう、ということです。

自分自身が祭壇上にささげられた屠られた犠牲の供え物にならなくても。最小でも、その死せるいけにえを見て「心痛める」者にならなくては、贖罪の真理は成立しない。

「リアルロボットバトル」(日テレ系、12月2日)をただ見ているだけで、私のアタマはほんとに痛くなりました。私はテレビの前に座ってお茶飲んだりみかん食べたりしていただけですけどね。ロボたちに人格があるわけではないし、ただの金属板のかたまりじゃんと、見ようと思えば見えなくもない。

だけど、両ロボの操縦者が人間であるという点で、ただの金属板のかたまりに見えなくなる要素が出てくるのかもしれません。

ロボやドローン(無人操縦機)を戦争に使えば戦死者を出さずに済むという議論を大真面目にしている人たちがいるようですが、操縦者のPTSDの問題は当然のことながら指摘されています。

我々ね、テレビドラマを見るだけで号泣するほど「精神的な生き物」なんですよ。物理的にぶん殴られることだけが「痛み」なわけがないです。

「キリスト教的な消去法」(もしそのようなものがあるとしたら)の場合、どの選択肢も「痛み」を回避するものではない。

著名な某先生の「神の痛みの神学」の話ではないですよ。もじっていえば、「ぼく/あたしの痛みの神学」ですね。

ただし。

「強い者が弱い者を担う」のであって逆はありません。「弱い者」はかばわれなければなりません。しかし、「かばう人」はイテテな思いをたくさん味わうでしょう。

「強い者が痛め、苦しめ。弱い者を犠牲にするな」。

それだけ。以上。

2014年12月8日月曜日

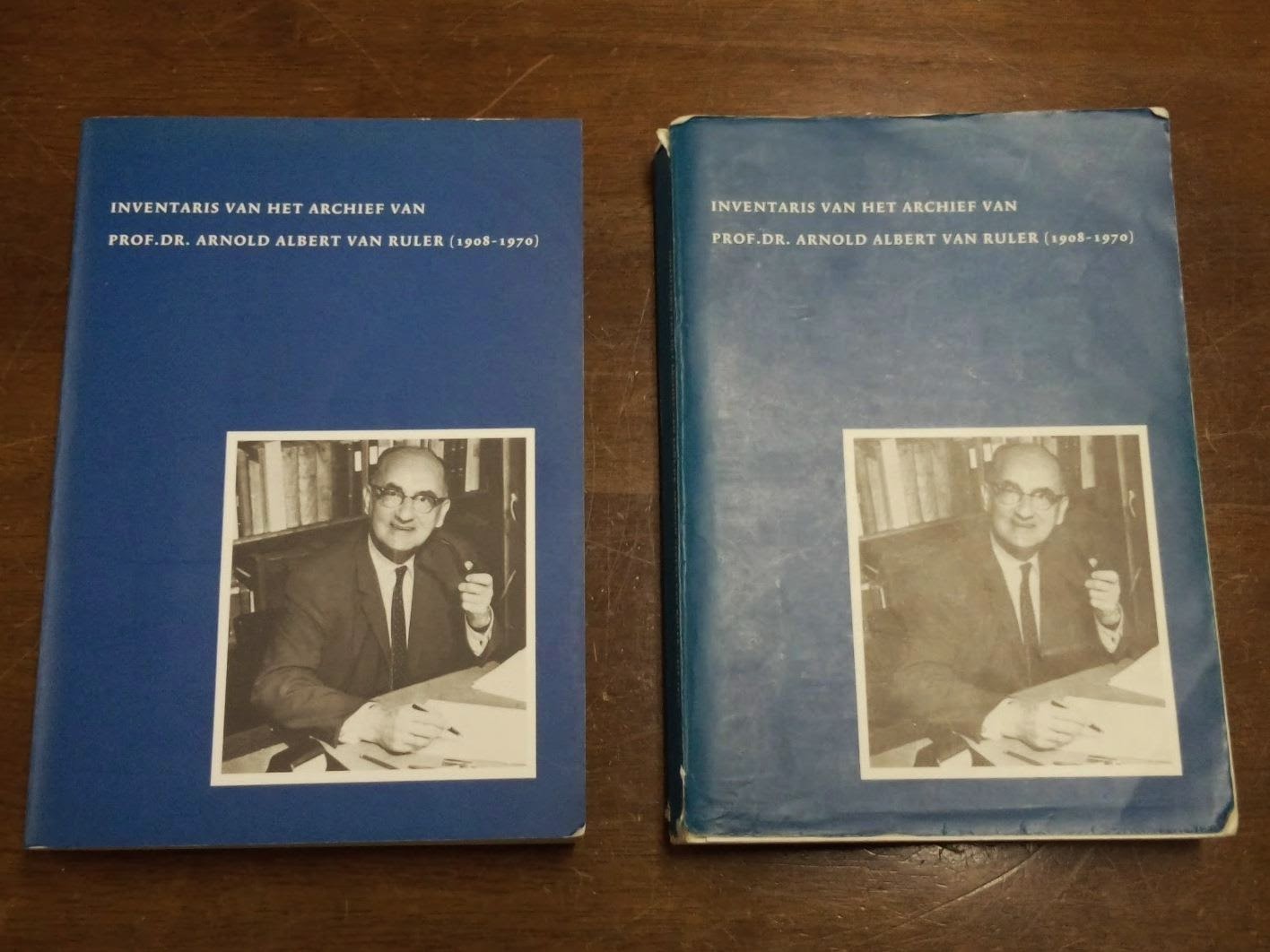

『ファン・ルーラー教授文庫総目録』が届きましたので開封式を行いました

首を長くして待っていたオランダ語の古書が、やっと届きました。開封式の様子を写しました。

今日届いた本の名前は『ファン・ルーラー教授文庫総目録』(Inventaris van het archief van prof. dr. Arnold Arbert van Ruler [1908-1970])です。

確認しましたところ、17年前(納品書に1997年11月5日の日付があります)に購入したものと全く同じ版(初版1997年)でしたが、新本同様の保存状態でした。

ちなみにこの本、17年前は新本で55ギルダーでした。今回の購入価格は20ユーロでした。

17年前のギルダーの為替レートは正確には覚えていませんが、1ギルダー50円(?)くらいではなかったかと思います。

いまユーロが150円近くですので、今回の買い物は、17年前とほとんど変わりない金額での購入だったことになります。

今日届いた本の名前は『ファン・ルーラー教授文庫総目録』(Inventaris van het archief van prof. dr. Arnold Arbert van Ruler [1908-1970])です。

確認しましたところ、17年前(納品書に1997年11月5日の日付があります)に購入したものと全く同じ版(初版1997年)でしたが、新本同様の保存状態でした。

ちなみにこの本、17年前は新本で55ギルダーでした。今回の購入価格は20ユーロでした。

17年前のギルダーの為替レートは正確には覚えていませんが、1ギルダー50円(?)くらいではなかったかと思います。

いまユーロが150円近くですので、今回の買い物は、17年前とほとんど変わりない金額での購入だったことになります。

|

| ただいまから開封式を執り行います |

|

| まず外箱の封を切りました |

|

| 本の入った包装紙を取り出しました |

|

| 包装紙の中から本と納品書を取り出しました |

|

| 17年前に購入した同じ本(右)と比較しました |

|

| 17年前に購入した同じ本の納品書(左)と比較しました |

登録:

コメント (Atom)