2017年3月21日火曜日

加速装置は偉大なのだ

今日から月末まで休暇をとったが、朝5時に目が覚めた。これは良い傾向なので、これからも極力維持しよう。休暇中は勉強もちゃんとしよう。1年間ひたすらアウトプット側だったのでインプットしよう。すぐには無理だが、ひとつ論文を仕上げるほどの集中力を回復できることを期待しよう。前向き前向き。

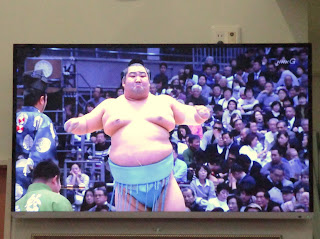

長期有給休暇の初日。行き先はかかりつけの内科。血圧降下剤の残錠が昨日で尽きたので続きを処方してもらう。待合室で観るテレビが毎回楽しみ。うちでは全く観ないNHKを流しているから。今やっているのは春場所だろうか。よう太っとるなあとどの力士にも思う。私も人からそう思われているのだろう。

やれやれ今日はたくさんインプットした。サイボーグ009(豪華版)全23巻の第11巻から第15巻まで一気読みした。分かったのは主人公島村ジョー(009)が持っているのは各種ガン以外は「加速装置」と「勇気」だけだったということだ。これはすごい。ただ手足が伸びるだけのルフィに匹敵する。

そうか分かったぞ。つまりあれだ。加速装置を取り付けてもらって超高速で動けるようになるか、ゴム人間になって手足が伸びるようになるか、そのどちらかが実現すれば世界の平和を守れるようになるというわけだ。単純だけどものすごい教えだ。よしがんばるぞ(何をだ)。もっともっと勉強しなくっちゃ。

ほら見ろバカボン、いつもどおり朝5時に起きれば日付が変わる頃にはちゃんと眠くなるのだ。これでいいのだ。わしはもう昼夜逆転生活に戻りたくないのだ。最近は目覚まし時計を使わなくても時間通り目が覚めるのだ。明日も早く起きられますようにお祈りしてから寝るのだ。わしはバカボンのパパなのだ。

2017年3月20日月曜日

西千葉教会を訪問しました

今日(2017年3月20日月曜日、春分の日)は日本基督教団西千葉教会(千葉市中央区松波2-7-3)をお訪ねした。ちょうど東京教区千葉支区の中高生修養会が行われていて、教会に多くの中高生が集まっていて若いパワーを感じた。私は東京神学大学の大先輩の木下宣世牧師からご助言をいただいた。

2017年3月19日日曜日

一タラントンを地に埋めたしもべはなぜ主人に叱られたのか(習志野教会)

マタイによる福音書25章24~30節

関口 康(日本基督教団教務教師)

「ところで、一タラントン預かった者も進み出て言った。『御主人様、あなたは蒔かない所から刈り取り、散らさない所からかき集められる厳しい方だと知っていましたので、恐ろしくなり、出かけて行って、あなたのタラントンを地の中に隠しておきました。御覧ください。これがあなたのお金です。』主人は答えた。『怠け者の悪い僕だ。わたしが蒔かない所から刈り取り、散らさない所からかき集めることを知っていたのか。それなら、わたしの金を銀行に入れておくべきであった。そうしておけば、帰って来たとき、利息付きで返してもらえたのに。さあ、そのタラントンをこの男から取り上げて、十タラントン持っている者に与えよ。だれでも持っている人は更に与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。この役に立たない僕を外の暗闇に追い出せ。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。』」

おはようございます。習志野教会で2回目の説教をさせていただきます。よろしくお願いします。

先ほど朗読していただきました聖書の箇所を皆さんは繰り返しお読みになっておられると思います。大変有名な箇所です。礼拝の説教でよく取り上げられる箇所です。キリスト教学校の聖書の授業でもよく取り上げられます。私も授業で取り上げました。

主イエスがお語りになった「タラントンのたとえ」です。たとえられているのは、神と人間の関係です。登場するのは4人です。主人と3人の僕です。主人が「神」で、3人の僕が「人間」です。

主人は旅に出かけます。出かけている間、自分の財産を3人の僕に預けます。「預ける」は「与える」でも「貸す」でもありません。この違いは所有権や主導権の問題がかかわります。

「与える」や「貸す」の場合は、所有権や主導権は「与えられた」側や「借りた」側の者へと移ります。借りたものは必ず返さなければなりませんが、使いみちは、貸した側の指図を受けることなく借りた側ですべて決めることができます。その意味で財産は、その所有権も主導権も、返すまでの間だけの一時的な話であるにしても、借りた側へと移っています。

しかし「預ける」は違います。少なくとも所有権は移っていません。100パーセント預けた側に所有権が残っています。使いみちについても預かった側が何をしてもよいと言えるほど自由であるわけではありません。預けた側の人にはそれを預けたこと自体に何らかの目的があって他人にそれを預けているのですから、その目的を預かった側が理解し、その目的に沿って使わなくてはなりません。

とはいえ、「与える」や「貸す」と「預ける」の違いとしてもうひとつ言えるのは、「預ける」側は「預かる」側の人を基本的に信頼しているという前提がなければ成立しないが、「与える」や「貸す」は必ずしもそうではないということです。

「与える」の場合は「その先はどうぞご自由に」となりますし、「貸す」の場合は借用証書と担保をとります。全く信頼できない相手と借用証書を取り交わすこと自体がありえないとは思いますが、担保をとるということは貸したものが返ってこない可能性があることを前提にしているわけです。

しかし「預ける」相手から担保をとるでしょうか。あまり聞いたことがないです。担保をとらない理由は、相手を信頼しているからです。これが最も大きな違いです。

主人は3人の僕にそれぞれ5タラントン、2タラントン、1タラントンを預けました。タラントンはお金の単位です。1タラントンは六千日分の労働賃金に相当します。決して小さな額ではありません。ただ、主人は3人の僕にそれぞれ預ける金額に差をつけました。差をつけた理由として考えられるのは、はっきりいえば3人の僕の能力に明らかな差があると主人の目には見えていたということです。

一致はしないのですが、ごく大雑把な計算をして、5タラントン、2タラントン、1タラントンを5億円、2億円、1億円と呼び替えてみれば、少しくらいは話が分かりやすくなるかもしれません。資本金5億円の会社と、2億円の会社と、1億円の会社とでは、管理者の能力差がやはり問われるでしょう。

このことから分かるのは、この主人は3人の僕に自分の財産を「与えた」のでも「貸した」のでもなく「預けた」以上、この3人の僕を基本的に信頼していました。しかしまた同時にこの主人は3人の僕には明らかな能力の差があることを見抜いていたということです。

しかしまた、ここで大事なことは、この主人は3人の僕に能力差があること自体を悪いとは思っていないということです。なぜそう言えるのかといえば、まさに能力差に応じて各人の負担分を変えているからです。できないことを無理にやれとは言っていません。

ひどい主人ならばむしろ、できないことを無理やりやらせようとします。個人差を無視してどんな人にも同じだけの量や質の仕事を押し付けて、それでおかしくなる人がいようとつぶれる人がいようと関係ないと言い放つ。まるで人間を道具か機械のように扱い、壊れたら捨てるだけ。ひどいです。

しかし、この主人は違います。各人の能力差を見抜き、各人にふさわしい分担の仕事を与えました。自分の財産を自分の信頼する僕たちに「預け」ました。

ここまでのところで、この主人の側に落ち度や責められるべきところがあるでしょうか。私はないと思っています。なぜ3人に差をつけたのか、差別ではないか、という話になるでしょうか。私はならないと思っていますが、いかがでしょうか。

そして、主人が旅から帰ってきました。3人の僕がそれぞれ結果を出してきました。5タラントンを預かった僕は、がんばって仕事して、見事10タラントンに増やして主人に返しました。2タラントンを預かった僕も、がんばって仕事して、見事4タラントンに増やして主人に返しました。

1タラントンを預かった僕は、がんばって仕事して、見事2タラントンに増やして主人に返しました、と言いたいところですが、そうではありませんでした。

3人目の僕は、預かった1タラントンを地に埋めて隠しただけで、それ以外何もせず、1タラントンのまま主人に返しました。減らしはしませんでしたので主人の財産は毀損されませんでしたが、増やしもしませんでした。それで主人は激怒しました。

さて問題です。今日のお題は説教題に書いたとおりです。「一タラントンを地に埋めた僕はなぜ主人に叱られたのか」です。

はい、それではこれから皆さんに付箋を配りますので、自分なりの答えを書いてください。付箋に書ける程度の長さでいいです。30字から40字程度です。書いていただいたら、私が集めに行きます。そして、皆さんの答えをまとめて紹介させていただきます。付箋に名前は書かなくて結構です。匿名でお願いします。

本当はみなさんが書いてくださった付箋をまとめた紙を写真にしてプロジェクターで映写したいところですが、これはだれが書いた字なのかがお互いに分かってしまうと思いますので、やめておきます。私がワープロで活字して教会にお送りしますので、それまでお待ちください。それならだれが書いたかが分かりませんのでご安心ください。

このようなことを私はこの1年間、学校の授業の中でしてきました。今の学校は文部科学省の方針に基づき「アクティヴラーニング」というのをしなければならないことになっています。

教員が教壇から生徒相手に一方的に話すだけの授業をするだけだと必ず批判されます。情報電子機器を積極的に活用しながら「ブレーンストーミング」や「プレゼンテーション」や「グループディスカッション」などを行うことが求められています。教員と生徒、あるいは生徒同士の双方向の(インタラクティヴ)やりとりを促進することが要求されます。

教会も同じだと思います。牧師が説教壇からただ一方的に話すだけではなく、もっといろいろと工夫しなければなりません。

はい、みなさん、答えはもう書けたでしょうか。そろそろ付箋を集めます。まだの方はゆっくりで構いません。これから私が皆さんのところまで行きます。私が持っているこの紙に、皆さんの付箋を貼り付けてください。よろしくお願いします。

このように学校では教員が授業中、教室の中を歩き回っています。「机間巡視(きかんじゅんし)」をしています。

はい、ご協力ありがとうございました。本当は皆さんの答えをすべてご紹介したいところですが、時間の関係でいくつかの答えを紹介させていただきます。そして、いちおうこちらで模範解答を用意しました。

模範解答は「(※非公開)」です。皆さんの考えと合致していたでしょうか。ご自分でお書きになったことを思い出していただけると幸いです。

学校ではこういうことを試験問題にして、採点しています。「(※非公開)」という意味の言葉が全く出てこず、全く別のことや正反対のことが書かれているようなら、減点対象になります。学校は教会と違って、必ず採点をしなければなりません。

しかし、今日ここは教会です。どのような答えをお書きになっても、皆さんの成績にも評価にも全く無関係ですので、どうかご安心ください。

しかし、問題はそれで終わらないと思います。なぜこの僕は「(※非公開)」のでしょうか。この問題のほうが、主人から叱られた理由よりはるかに深刻です。

その理由をこの人がはっきり言っています。「御主人様、あなたは蒔かない所から刈り取り、散らさない所からかき集められる厳しい方だと知っていましたので、恐ろしくなり、出かけて行って、あなたのタラントンを地の中に隠しておきました。御覧ください。これがあなたのお金です。」

これだけではっきり分かる理由は、主人を恐れたことと、失敗を恐れたことの2つです。しかし、さらにもう1つの理由が考えられます。

5タラントン預けられた僕と、2タラントン預けられた僕と、1タラントンしか預けられなかった自分とを比較して、主人にそのような差をつけられたことで傷つき、「お前は能力がない、だめなやつだ」と主人から見下げられていると思い込み、他の2人に嫉妬し、投げやりな気持ちになったからです。

そのような直接の言及があるわけではありませんが、状況証拠を固めていくとこういう結論が出てくると思います。

しかし、先ほども申し上げたとおり、1タラントンは決して小さな金額ではありません。ほかの僕と比較すれば確かに少ないかもしれませんが、なぜ比較するのでしょうか。なぜ相対評価しか考えないのでしょうか。他人と自分は違います。別の人格を持つ、別の存在です。能力の違いは個性の違いでもあります。

どうしてみんなが同じでなければならないでしょうか。語学や読書は得意だが、数学や物理はからきし苦手という人はいます。スポーツはめっぽう強いが、お勉強は全くできないという人はいます。勉強もスポーツもからきしだが、性格が素直で、笑顔が素敵という人はいます。

それの何がいけないのでしょう。だめ人間の烙印を押す権限がだれにあるのでしょうか。そういうことをだれかに言った途端、ブーメランのように自分自身に必ず返ってきます。

なぜ「自分はだめだ、だめだ」と思いこんでいるのでしょうか。人と比較するからです。すべてを相対評価でしか考えていないからです。その狭い枠組み、固い殻の中から外へと飛び出す必要があります。そして、相対評価ではない、全く別の次元に立つ全く新しい評価がなされる場へと身を移す勇気が必要です。

主人が3人目の僕を強く叱ったのはそのことを言いたかったからです。そのことをなんとか分かってもらいたかったのです。

主人はこの僕を「外の暗闇」に追い出しただけです。「結果を出せない僕は殺してしまえ」と言っていません。結果そのものは、どうでもいいのです。しばらくの反省を促しているだけです。

(2017年3月19日、日本基督教団習志野教会 主日礼拝)

関口 康(日本基督教団教務教師)

「ところで、一タラントン預かった者も進み出て言った。『御主人様、あなたは蒔かない所から刈り取り、散らさない所からかき集められる厳しい方だと知っていましたので、恐ろしくなり、出かけて行って、あなたのタラントンを地の中に隠しておきました。御覧ください。これがあなたのお金です。』主人は答えた。『怠け者の悪い僕だ。わたしが蒔かない所から刈り取り、散らさない所からかき集めることを知っていたのか。それなら、わたしの金を銀行に入れておくべきであった。そうしておけば、帰って来たとき、利息付きで返してもらえたのに。さあ、そのタラントンをこの男から取り上げて、十タラントン持っている者に与えよ。だれでも持っている人は更に与えられて豊かになるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。この役に立たない僕を外の暗闇に追い出せ。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。』」

おはようございます。習志野教会で2回目の説教をさせていただきます。よろしくお願いします。

先ほど朗読していただきました聖書の箇所を皆さんは繰り返しお読みになっておられると思います。大変有名な箇所です。礼拝の説教でよく取り上げられる箇所です。キリスト教学校の聖書の授業でもよく取り上げられます。私も授業で取り上げました。

主イエスがお語りになった「タラントンのたとえ」です。たとえられているのは、神と人間の関係です。登場するのは4人です。主人と3人の僕です。主人が「神」で、3人の僕が「人間」です。

主人は旅に出かけます。出かけている間、自分の財産を3人の僕に預けます。「預ける」は「与える」でも「貸す」でもありません。この違いは所有権や主導権の問題がかかわります。

「与える」や「貸す」の場合は、所有権や主導権は「与えられた」側や「借りた」側の者へと移ります。借りたものは必ず返さなければなりませんが、使いみちは、貸した側の指図を受けることなく借りた側ですべて決めることができます。その意味で財産は、その所有権も主導権も、返すまでの間だけの一時的な話であるにしても、借りた側へと移っています。

しかし「預ける」は違います。少なくとも所有権は移っていません。100パーセント預けた側に所有権が残っています。使いみちについても預かった側が何をしてもよいと言えるほど自由であるわけではありません。預けた側の人にはそれを預けたこと自体に何らかの目的があって他人にそれを預けているのですから、その目的を預かった側が理解し、その目的に沿って使わなくてはなりません。

とはいえ、「与える」や「貸す」と「預ける」の違いとしてもうひとつ言えるのは、「預ける」側は「預かる」側の人を基本的に信頼しているという前提がなければ成立しないが、「与える」や「貸す」は必ずしもそうではないということです。

「与える」の場合は「その先はどうぞご自由に」となりますし、「貸す」の場合は借用証書と担保をとります。全く信頼できない相手と借用証書を取り交わすこと自体がありえないとは思いますが、担保をとるということは貸したものが返ってこない可能性があることを前提にしているわけです。

しかし「預ける」相手から担保をとるでしょうか。あまり聞いたことがないです。担保をとらない理由は、相手を信頼しているからです。これが最も大きな違いです。

主人は3人の僕にそれぞれ5タラントン、2タラントン、1タラントンを預けました。タラントンはお金の単位です。1タラントンは六千日分の労働賃金に相当します。決して小さな額ではありません。ただ、主人は3人の僕にそれぞれ預ける金額に差をつけました。差をつけた理由として考えられるのは、はっきりいえば3人の僕の能力に明らかな差があると主人の目には見えていたということです。

一致はしないのですが、ごく大雑把な計算をして、5タラントン、2タラントン、1タラントンを5億円、2億円、1億円と呼び替えてみれば、少しくらいは話が分かりやすくなるかもしれません。資本金5億円の会社と、2億円の会社と、1億円の会社とでは、管理者の能力差がやはり問われるでしょう。

このことから分かるのは、この主人は3人の僕に自分の財産を「与えた」のでも「貸した」のでもなく「預けた」以上、この3人の僕を基本的に信頼していました。しかしまた同時にこの主人は3人の僕には明らかな能力の差があることを見抜いていたということです。

しかしまた、ここで大事なことは、この主人は3人の僕に能力差があること自体を悪いとは思っていないということです。なぜそう言えるのかといえば、まさに能力差に応じて各人の負担分を変えているからです。できないことを無理にやれとは言っていません。

ひどい主人ならばむしろ、できないことを無理やりやらせようとします。個人差を無視してどんな人にも同じだけの量や質の仕事を押し付けて、それでおかしくなる人がいようとつぶれる人がいようと関係ないと言い放つ。まるで人間を道具か機械のように扱い、壊れたら捨てるだけ。ひどいです。

しかし、この主人は違います。各人の能力差を見抜き、各人にふさわしい分担の仕事を与えました。自分の財産を自分の信頼する僕たちに「預け」ました。

ここまでのところで、この主人の側に落ち度や責められるべきところがあるでしょうか。私はないと思っています。なぜ3人に差をつけたのか、差別ではないか、という話になるでしょうか。私はならないと思っていますが、いかがでしょうか。

そして、主人が旅から帰ってきました。3人の僕がそれぞれ結果を出してきました。5タラントンを預かった僕は、がんばって仕事して、見事10タラントンに増やして主人に返しました。2タラントンを預かった僕も、がんばって仕事して、見事4タラントンに増やして主人に返しました。

1タラントンを預かった僕は、がんばって仕事して、見事2タラントンに増やして主人に返しました、と言いたいところですが、そうではありませんでした。

3人目の僕は、預かった1タラントンを地に埋めて隠しただけで、それ以外何もせず、1タラントンのまま主人に返しました。減らしはしませんでしたので主人の財産は毀損されませんでしたが、増やしもしませんでした。それで主人は激怒しました。

さて問題です。今日のお題は説教題に書いたとおりです。「一タラントンを地に埋めた僕はなぜ主人に叱られたのか」です。

はい、それではこれから皆さんに付箋を配りますので、自分なりの答えを書いてください。付箋に書ける程度の長さでいいです。30字から40字程度です。書いていただいたら、私が集めに行きます。そして、皆さんの答えをまとめて紹介させていただきます。付箋に名前は書かなくて結構です。匿名でお願いします。

|

| 付箋とコピー用紙 |

このようなことを私はこの1年間、学校の授業の中でしてきました。今の学校は文部科学省の方針に基づき「アクティヴラーニング」というのをしなければならないことになっています。

教員が教壇から生徒相手に一方的に話すだけの授業をするだけだと必ず批判されます。情報電子機器を積極的に活用しながら「ブレーンストーミング」や「プレゼンテーション」や「グループディスカッション」などを行うことが求められています。教員と生徒、あるいは生徒同士の双方向の(インタラクティヴ)やりとりを促進することが要求されます。

教会も同じだと思います。牧師が説教壇からただ一方的に話すだけではなく、もっといろいろと工夫しなければなりません。

はい、みなさん、答えはもう書けたでしょうか。そろそろ付箋を集めます。まだの方はゆっくりで構いません。これから私が皆さんのところまで行きます。私が持っているこの紙に、皆さんの付箋を貼り付けてください。よろしくお願いします。

このように学校では教員が授業中、教室の中を歩き回っています。「机間巡視(きかんじゅんし)」をしています。

はい、ご協力ありがとうございました。本当は皆さんの答えをすべてご紹介したいところですが、時間の関係でいくつかの答えを紹介させていただきます。そして、いちおうこちらで模範解答を用意しました。

模範解答は「(※非公開)」です。皆さんの考えと合致していたでしょうか。ご自分でお書きになったことを思い出していただけると幸いです。

学校ではこういうことを試験問題にして、採点しています。「(※非公開)」という意味の言葉が全く出てこず、全く別のことや正反対のことが書かれているようなら、減点対象になります。学校は教会と違って、必ず採点をしなければなりません。

しかし、今日ここは教会です。どのような答えをお書きになっても、皆さんの成績にも評価にも全く無関係ですので、どうかご安心ください。

しかし、問題はそれで終わらないと思います。なぜこの僕は「(※非公開)」のでしょうか。この問題のほうが、主人から叱られた理由よりはるかに深刻です。

その理由をこの人がはっきり言っています。「御主人様、あなたは蒔かない所から刈り取り、散らさない所からかき集められる厳しい方だと知っていましたので、恐ろしくなり、出かけて行って、あなたのタラントンを地の中に隠しておきました。御覧ください。これがあなたのお金です。」

これだけではっきり分かる理由は、主人を恐れたことと、失敗を恐れたことの2つです。しかし、さらにもう1つの理由が考えられます。

5タラントン預けられた僕と、2タラントン預けられた僕と、1タラントンしか預けられなかった自分とを比較して、主人にそのような差をつけられたことで傷つき、「お前は能力がない、だめなやつだ」と主人から見下げられていると思い込み、他の2人に嫉妬し、投げやりな気持ちになったからです。

そのような直接の言及があるわけではありませんが、状況証拠を固めていくとこういう結論が出てくると思います。

しかし、先ほども申し上げたとおり、1タラントンは決して小さな金額ではありません。ほかの僕と比較すれば確かに少ないかもしれませんが、なぜ比較するのでしょうか。なぜ相対評価しか考えないのでしょうか。他人と自分は違います。別の人格を持つ、別の存在です。能力の違いは個性の違いでもあります。

どうしてみんなが同じでなければならないでしょうか。語学や読書は得意だが、数学や物理はからきし苦手という人はいます。スポーツはめっぽう強いが、お勉強は全くできないという人はいます。勉強もスポーツもからきしだが、性格が素直で、笑顔が素敵という人はいます。

それの何がいけないのでしょう。だめ人間の烙印を押す権限がだれにあるのでしょうか。そういうことをだれかに言った途端、ブーメランのように自分自身に必ず返ってきます。

なぜ「自分はだめだ、だめだ」と思いこんでいるのでしょうか。人と比較するからです。すべてを相対評価でしか考えていないからです。その狭い枠組み、固い殻の中から外へと飛び出す必要があります。そして、相対評価ではない、全く別の次元に立つ全く新しい評価がなされる場へと身を移す勇気が必要です。

主人が3人目の僕を強く叱ったのはそのことを言いたかったからです。そのことをなんとか分かってもらいたかったのです。

主人はこの僕を「外の暗闇」に追い出しただけです。「結果を出せない僕は殺してしまえ」と言っていません。結果そのものは、どうでもいいのです。しばらくの反省を促しているだけです。

(2017年3月19日、日本基督教団習志野教会 主日礼拝)

2017年3月18日土曜日

最後の昼餐

今日(2017年3月18日土曜日)は勤務校最後の出勤。新1年生の入学説明会の仕事。来週から任期満了日まで休暇をとり自宅待機。昼休みに「最後の昼餐」。最後に机の整理。パソコンにたまった学事データを勤務校のサーバーに保存し、ハードディスククリーンアップ。生徒との別れを惜しみつつ退勤。

同僚の先生から「ぼくの下駄箱の中に関口先生宛ての手紙が間違って入っていました」と渡されたのは、受け持ちだったクラスの男女生徒数名の寄せ書きだった。私の高校時代に下駄箱の中に手紙が入っていたことは一度もなかった。感無量。離任式まで黙っていてごめん。寄せ書き大切にします。ありがとう!

2017年3月17日金曜日

退職のお知らせ

私こと関口康は2017年3月31日付けで千葉英和高等学校宗教科常勤講師を退職します。本日の離任式で全校に発表されました。1年間の代用教員として、聖書の授業や礼拝の説教等を担当させていただきました。愛する生徒の皆さんを忘れません。本当に楽しかったです。1年間ありがとうございました!

※よい子の皆さんへ。私は「3月31日まで」教員ですので、私のツイッターをフォローするのは「4月1日以降」にしてください。フェイスブックもしていますので、ぜひ「友達」になりましょう。ただしフェイスブックに書いている内容は基本的にツイッターと同じです。よろしくお願いいたします。

来週3月20日(月)から3月31日(金)まで休暇をいただきました。休暇中の私への連絡はメール(yasushi.sekiguchi@gmail.com)またはSNS(フェイスブック、ツイッター)のメッセージでお願いいたします。

|

| 最も似合わないものをいただきました |

来週3月20日(月)から3月31日(金)まで休暇をいただきました。休暇中の私への連絡はメール(yasushi.sekiguchi@gmail.com)またはSNS(フェイスブック、ツイッター)のメッセージでお願いいたします。

2017年3月14日火曜日

久々の有給休暇を味わい尽くす

|

| 羽田空港(2017年3月14日火曜日) |

羽田空港再到着後、第1旅客ターミナル内の「そば処 竹生(ちくぶ)」で昼食。私はカレー南蛮そばセットを注文。紙エプロン付きでありがたかった。昼食後、遠来のお客様がたと語らう。その後お別れし、羽田空港→首都高(湾岸線→中央環状線)→四つ木→国道6号→自宅。実に有意義な有給休暇だった。

早朝の都心は通勤ラッシュでひどく渋滞していたが、その後は高速道も一般道も順調だった。ひとつ残念だったのは今日はずっと雨か曇だったこと。レインボーブリッジの上からベイエリアも東京タワーも東京スカイツリーもほとんど見えなかった。観光目的の都心ドライブではなかったので問題なしとしよう。

やーそれにしても今日いちばんは、妻が作ってくれたパエリアが美味しかったこと。疲れストッパー。サイボーグ009(豪華版)は7巻まで読了。「ギルモア博士に言われたことを忘れたのか。『どちらの兵も傷つけてはならん。我々の敵は黒い幽霊団(ブラック・ゴースト)だけなんだ』と」(7巻より)。

遠来のお客様と共に羽田空港を起点とする都心ドライブを楽しむ有意義な有給休暇を過ごし、妻が作ってくれた絶品パエリアをまったり味わった日の夜は、ガラケーで日本対キューバを観ながら、サイボーグ009(豪華版)を読みながら、ツイッターとフェイスブックとブログに四の五の書いている。贅沢だ。

2017年3月13日月曜日

それゆけ伝道 どこまでも

|

| ガラケーで日本対オランダを観ているの図(記事とは関係ありません) |

まあ宗教というのは、補助輪とか松葉杖とか車椅子のようなものかもしれないわけで。宗教ウゼえとかよく言われるので、言われ慣れているところがある。なくてもスタスタ歩ける人にとっては邪魔もの以外の何ものでもない。だけど「ぼく歩けないの」状態になったときに、あるとちょっと助かることもある。

毎回「この日この時のために私は生きてきた」と思えるほどの歓喜の瞬間があるが、その後まもなく冷め、次また「この日この時のために私は」とか言っているわけだから、前回の「この日この時」は何だったのかということになると思うので、「この日この時のために私は」という考えを持たないことにした。

単線のステップアップのような道を来ている方には「この日この時のために私は」の連続としてとらえることでいいかもしれない。だが私は複線が入り乱れている迷路さながらの中でもがき続けてきたので、ぱっと視界がひらけたかと思った次の瞬間また袋小路。他の方々はともかく連続性の感覚は私にはない。

上も下もないし、出世も栄転も左遷もないのが牧師だと、なったときから思っていたし、その考えは微動だにしていないので、牧師とか神学部卒業の輩のくせに栄転だ左遷だと、口に出さないとしても内心で思っていそうな向きに接すると、腹は立たないが、ほぼ呆れる。そういうの、ほんとにどうでもいいし。

自虐かもしれないが、哲学や神学など思想系の研究や仕事をしている人自身が「将来性ないよ~」とか言わないほうがいい気がする。将来性がないのはそういうことをたとえ自虐であれ口にする人自身かもしれないが、それを哲学や神学のせいにしないほうがいいのではと思う。哲学や神学はあなたより偉いよ。

我田引水と思われるのかどうか分からないが、「エルサレムでもゲリジム山でもないところで」とイエスが言うとか、復活先がガリラヤとかいう話は出世とか栄転とか左遷とかいう感覚を真っ向から否定していると思うし、パウロの伝道旅行の行き先は左遷先なのかとかね。単純におかしいだろと言いたくなる。

使う方が少なくないので否定するつもりはないし、尊重してきたつもりだが、連れ合いという言い方がいつまで経っても私になじまないのは、送り仮名をとると「連合」になるとか、「連行」とか「連座」とかいう語をなんとなく連想してしまうとかかなあと今気づく。単身赴任もありだよねえと、なぜか思う。

アブラハムは「行き先も知らずに出発した」んだぜいと、なんで私が胸を張っているのかは謎。そういうのこそが「信仰」だと、聖書に書いてあるではないか。アテネのアカデメイアをめざすとか、天竺をめざすとか、そういうのとはまるで違う話なわけよ。なに意味不明なことをやたら力説しているのかも謎。

2017年3月12日日曜日

目標めざしてひたすら走る(千葉若葉教会)

フィリピの信徒への手紙3章12~14節

関口 康(日本基督教団教務教師)

「わたしは、既にそれを得たというわけではなく、既に完全な者となっているわけでもありません。何とかして捕らえようと努めているのです。自分がキリスト・イエスに捕らえられているからです。兄弟たち、わたし自身は既に捕らえたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、神がキリスト・イエスによって上へ召して、お与えになる賞を得るために、目標をめざしてひたすら走ることです。」

先月も、と言っても2週間前ですが、同じことを申し上げました。千葉若葉キリスト教会で1年間、説教の機会を与えていただき、ありがとうございました。今日もよろしくお願いいたします。

先ほど朗読していただいたのは使徒パウロのフィリピの信徒への手紙です。フィリピはパウロ自身の伝道地です。パウロのフィリピ伝道の様子は使徒言行録16章11節から40節までに描かれています。第3回伝道旅行の最も重要な滞在地のひとつです。

使徒言行録に基づくパウロのフィリピ伝道の概要は次のとおりです。フィリピにはシラスとテモテがパウロに同行しました。紫布商人のリディアがパウロの説教を聴いて洗礼を受けました。その後、リディアの家が彼らの伝道の拠点となりました。

しかし、フィリピはパウロがひどく苦しんだ町にもなりました。パウロが占い師の女性から「占いの霊」を追い出しました。それで、その女性が占いの仕事をやめたため、その女性の占いを収入源にしていた人々が腹を立て、パウロを告訴しました。パウロはシラスと共に逮捕され、投獄されました。

ところが大地震が起こり、監獄の土台が揺れ、牢の戸がすべて開きました。逃げようと思えばいつでも逃げられる状態になったのに、パウロは逃げませんでした。囚人がみんな逃げてしまったと思い込み、責任を感じた看守が自害しようとしたとき、パウロが「自害してはならない」と止めました。

その後、その看守がパウロとシラスに「先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか」と言い、「主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも家族も救われます」(使徒言行録16章31節)と教え、看守とその家族が洗礼を受けました。それがフィリピ伝道最大の出来事となりました。

「占いの霊」を追い出す(?)とか、大地震で監獄の戸がすべて開く(?)とか、そのようなことが書かれている箇所を読むと、それは一体どういう現象なのか、本当にそういうことが起こったのかと、いろいろ疑問に思う人は必ず出てくるでしょう。

よくできた作り話だと言い出す人がいても、それはそれで構いません。はすに構えた聖書の読み方がすべて間違っていると、私は思いません。霊だの奇跡だのというような次元で出来事をとらえるのではなく、ごくふつうの感覚で理解できる話であれば納得できるということであれば、それでも全く問題ありません。

たとえば、「占いを商売にしていた人がその商売をやめた」ということだけを言えば、そのほうが納得していただけるかもしれません。そういうことはよくあることだからです。あるいは、「偶然起こった大地震でたまたま監獄の戸が開いた」と言えば、納得していただきやすいでしょう。すべては神の御心だった、神の計画だったという話にわざわざしなくてもいいでしょう。

今の私もそうです。過去25年、教会の牧師だけしてきた人間が、今年たまたま学校で宗教科(聖書科)教員をさせていただきました。たまたま私が宗教科の教員免許を持っていて、たまたま学校でおやめになる先生や大学院で1年間お勉強なさる先生が出て、たまたま空席ができました。それで私が学校で教えることになりました。

「すべて偶然だった」と説明することもできます。しかし「すべて神の導きだった」と信じようと思えば信じられますし、そのように私が説明するとしてもだれから文句を言われる筋合いのことでもないわけです。

そして実際、私が仕えてきた伝道と教会形成のわざのすべては神の御心であり、神の計画であると私は心から信じています。正直言ってつらいことのほうが多いです。しかし、「これは神の御心であり、神の命令である」と信じることができるからこそ、どんなにつらくても取り組むことができます。そのような次元でとらえるのでないかぎりとても耐えがたいと言わざるをえない過酷さが、伝道と教会形成のわざにはあります。

いま申し上げているのは、牧師だけが過酷だということではなく、教会の信徒の方々すべての働きが過酷であるということです。「すべては神の御心である」という告白は、そのように信じるのでもないかぎりとても耐えることができない究極的な限界状況に立っている人の告白であると、私自身は考えています。

さて、そのようにパウロがひどく苦しんだ結果としてフィリピに生み出された教会に宛てて書かれた手紙が、このフィリピの信徒への手紙です。

「わたしは既にそれを得たというわけではなく、既に完全な者となっているわけでもありません。何とかして捕らえようと努めているのです」(12節)と記されています。

この中の「それ」という指示代名詞は直前の文章にかかっています。直前の文章は「わたしは、キリストとその復活の力とを知り、その苦しみにあずかって、その死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのです」(10~11節)です。

いろんな要素が複合されているこの文章の中のどの言葉が最も「それ」なのかといえば、「キリストの死の姿」です。この特定が私にできるようになったのは、石黒義信先生(千葉英和高等学校チャプレン、日本バプテスト連盟千葉若葉キリスト教会牧師)のもとで青野太潮先生の「十字架の神学」を学んできた成果です。

ここでパウロが言っているのは「わたしは既にキリストの死の姿を得たというわけではない」ということです。「キリストの死の姿との一致において既に完全な者となっているわけでもありません」ということです。言い方を換えれば、「まだ完全に死にきれていない」ということです。「まだ自分が生きている」ということです。

そのように青野太潮先生がこの箇所を説明しておられるかどうかは分かりません。私が青野先生の受け売りをしているという意味ではありません。青野先生の「十字架の神学」の立場に立ってこの箇所を読むと、こういうふうに読むことができるのではないかと思っているだけです。

「兄弟たち、わたし自身は既に捕らえたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、神がキリスト・イエスによって上へ召して、お与えになる賞を得るために、目標を目指してひたすら走ることです」(13~14節)と記されています。

この「目標」も「キリストの死の姿」であると考えることができます。それは、裸にされ、ずたずたに傷つけられ、十字架上にはりつけにされたうえで、「他人を救っても自分を救えない」と罵られるという、肉体的にも精神的にも追いつめられた、惨めで弱いイエスの姿です。

そのイエスの姿、キリストの死の姿こそが、パウロの「目標」です。その目標を目指してひたすら走る人生を私は送っているのだ、とパウロが言っています。そのことは前後の文脈からも分かります。3章2節から始まる話題との関係が特に重要fです。

「あの犬どもに注意しなさい。よこしまな働き手たちに気をつけなさい。彼らではなく、わたしたちこそ真の割礼を受けた者です」(2~3節)と記されています。

「割礼」と書かれていますので、ここに書かれているのはきっとユダヤ教徒に対する警戒の問題だろうと単純に読んで早とちりしてしまいそうですが、そうではありません。ここに書かれていることは、パウロの第1回伝道旅行が終わって第2回伝道旅行に出かけるまでの間に行われたいわゆる「エルサレム会議」(使徒言行録15章)で取り上げられた問題との関連で理解されるべきです。

エルサレム会議で取り上げられた問題とは、「人は洗礼を受けるだけでは救われない。洗礼に加えて割礼を受けなければ救われない」というようなことを教えるようになった人々とパウロとのあいだの対決の問題です。

こともあろうに、そのようなことを教えるようになった人々の側のリーダーが使徒ペトロだったことは非常に厄介だったに違いありません。しかし、エルサレム会議の結論は、パウロの主張を支持するものでした。しかし、詳細に立ち入るいとまはありません。今申し上げたいのは、3章2節以下に記されていることの歴史的背景だけです。

「切り傷にすぎない割礼を持つ者たちを警戒しなさい」と書かれているのは、ユダヤ教徒に対する警戒ではなく、むしろキリスト教の伝道者の中にいる人々に対する警戒であるということです。その人々はもしかすると、当時のキリスト教会の中の主流派だったかもしれません。そのような人々に対する対抗の意味でパウロが書いているのが3章4節以下です。

「とはいえ、肉にも頼ろうと思えば、わたしは頼れなくはない。だれかほかに、肉に頼れると思う人がいるなら、わたしはなおさらのことです。わたしは生まれて八日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤミン族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ちどころのない者でした」(4~6節)。

しかしパウロは、「キリストの死の姿」を「目標」にして生きるようになってからは、過去においては拠り所にしていた「肉の誇り」は、今の自分にとっては「損失」であり「塵あくた」であると思うようになりました。

「十字架の神学」も、ただエラそうに論じるだけなら、いとも簡単です。自分に都合がよいように引用するだけなら、いとも簡単です。自分自身が「イエスの死の姿」を「目標」にして生きようとしないなら、否、死のうとしないなら、全くの「損失」であり「塵あくた」です。

最後に私の話をするのをお許しください。私はまだ教会の牧師の仕事に復帰することを諦めているわけではありません。ずっと祈り求めていますが、どの教会からもいまだ確約をいただいていません。かっこよくいえば「フリーエージェント」です。

私はパウロほど腹をくくれていません。しかし、今の私は、いろいろ取り去られた結果、以前より少しくらいは「イエスの死の姿」に近づくことができているのではないかと思っています。

私も「肉の誇り」を持っています。私は生まれたときからずっと教会に通っています。6歳で成人洗礼を受けました。小学校に入学する前の幼稚園児の私が、自分の意志で牧師のところまで行き、「私に洗礼を授けてください」とお願いしました。その日のことを今でもよく覚えています。

高等学校を卒業してすぐに東京神学大学(東京都三鷹市)に入学しました。24歳から25年間、牧師の仕事だけをしてきました。

私の出身教会は、日本最大のプロテスタント・キリスト教団である「日本基督教団」の中の最大規模の教会です。「日本基督教団岡山聖心教会」(岡山県岡山市)です。

私の出身教会のルーツは「ホーリネス派」です。熱心さの点では太平洋戦争中に日本政府から弾圧を受け、日本基督教団南京教会の牧師として特高警察に逮捕抑留された永倉義雄牧師から、私は洗礼を受けました。

そして私は、今は元に戻っていますが、19年もの間、「日本基督教団」を離れていました。その間は「日本キリスト改革派教会」に教師として在籍していました。

「日本キリスト改革派教会」に在籍していた間は、教会の牧師としての仕事のかたわら、新しい中会(プレスビテリ)を生み出す仕事をしました。大会(ジェネラルアッセンブリ)では教師学科試験委員会に属し、新しく牧師になる人々の試験問題の作成や採点や面接などをしました。

そういうことを私が誇ろうと思えば誇れないわけではありません。しかし、それらすべては今の私にとってはどうでもいいことです。「損失」であり「塵あくた」です。「後ろのもの」は忘れました。「キリストの死の姿にあやかること」のほうがはるかに大事です。

(2017年3月12日、日本バプテスト連盟千葉若葉キリスト教会主日礼拝)

関口 康(日本基督教団教務教師)

「わたしは、既にそれを得たというわけではなく、既に完全な者となっているわけでもありません。何とかして捕らえようと努めているのです。自分がキリスト・イエスに捕らえられているからです。兄弟たち、わたし自身は既に捕らえたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、神がキリスト・イエスによって上へ召して、お与えになる賞を得るために、目標をめざしてひたすら走ることです。」

先月も、と言っても2週間前ですが、同じことを申し上げました。千葉若葉キリスト教会で1年間、説教の機会を与えていただき、ありがとうございました。今日もよろしくお願いいたします。

先ほど朗読していただいたのは使徒パウロのフィリピの信徒への手紙です。フィリピはパウロ自身の伝道地です。パウロのフィリピ伝道の様子は使徒言行録16章11節から40節までに描かれています。第3回伝道旅行の最も重要な滞在地のひとつです。

使徒言行録に基づくパウロのフィリピ伝道の概要は次のとおりです。フィリピにはシラスとテモテがパウロに同行しました。紫布商人のリディアがパウロの説教を聴いて洗礼を受けました。その後、リディアの家が彼らの伝道の拠点となりました。

しかし、フィリピはパウロがひどく苦しんだ町にもなりました。パウロが占い師の女性から「占いの霊」を追い出しました。それで、その女性が占いの仕事をやめたため、その女性の占いを収入源にしていた人々が腹を立て、パウロを告訴しました。パウロはシラスと共に逮捕され、投獄されました。

ところが大地震が起こり、監獄の土台が揺れ、牢の戸がすべて開きました。逃げようと思えばいつでも逃げられる状態になったのに、パウロは逃げませんでした。囚人がみんな逃げてしまったと思い込み、責任を感じた看守が自害しようとしたとき、パウロが「自害してはならない」と止めました。

その後、その看守がパウロとシラスに「先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか」と言い、「主イエスを信じなさい。そうすれば、あなたも家族も救われます」(使徒言行録16章31節)と教え、看守とその家族が洗礼を受けました。それがフィリピ伝道最大の出来事となりました。

「占いの霊」を追い出す(?)とか、大地震で監獄の戸がすべて開く(?)とか、そのようなことが書かれている箇所を読むと、それは一体どういう現象なのか、本当にそういうことが起こったのかと、いろいろ疑問に思う人は必ず出てくるでしょう。

よくできた作り話だと言い出す人がいても、それはそれで構いません。はすに構えた聖書の読み方がすべて間違っていると、私は思いません。霊だの奇跡だのというような次元で出来事をとらえるのではなく、ごくふつうの感覚で理解できる話であれば納得できるということであれば、それでも全く問題ありません。

たとえば、「占いを商売にしていた人がその商売をやめた」ということだけを言えば、そのほうが納得していただけるかもしれません。そういうことはよくあることだからです。あるいは、「偶然起こった大地震でたまたま監獄の戸が開いた」と言えば、納得していただきやすいでしょう。すべては神の御心だった、神の計画だったという話にわざわざしなくてもいいでしょう。

今の私もそうです。過去25年、教会の牧師だけしてきた人間が、今年たまたま学校で宗教科(聖書科)教員をさせていただきました。たまたま私が宗教科の教員免許を持っていて、たまたま学校でおやめになる先生や大学院で1年間お勉強なさる先生が出て、たまたま空席ができました。それで私が学校で教えることになりました。

「すべて偶然だった」と説明することもできます。しかし「すべて神の導きだった」と信じようと思えば信じられますし、そのように私が説明するとしてもだれから文句を言われる筋合いのことでもないわけです。

そして実際、私が仕えてきた伝道と教会形成のわざのすべては神の御心であり、神の計画であると私は心から信じています。正直言ってつらいことのほうが多いです。しかし、「これは神の御心であり、神の命令である」と信じることができるからこそ、どんなにつらくても取り組むことができます。そのような次元でとらえるのでないかぎりとても耐えがたいと言わざるをえない過酷さが、伝道と教会形成のわざにはあります。

いま申し上げているのは、牧師だけが過酷だということではなく、教会の信徒の方々すべての働きが過酷であるということです。「すべては神の御心である」という告白は、そのように信じるのでもないかぎりとても耐えることができない究極的な限界状況に立っている人の告白であると、私自身は考えています。

さて、そのようにパウロがひどく苦しんだ結果としてフィリピに生み出された教会に宛てて書かれた手紙が、このフィリピの信徒への手紙です。

「わたしは既にそれを得たというわけではなく、既に完全な者となっているわけでもありません。何とかして捕らえようと努めているのです」(12節)と記されています。

この中の「それ」という指示代名詞は直前の文章にかかっています。直前の文章は「わたしは、キリストとその復活の力とを知り、その苦しみにあずかって、その死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのです」(10~11節)です。

いろんな要素が複合されているこの文章の中のどの言葉が最も「それ」なのかといえば、「キリストの死の姿」です。この特定が私にできるようになったのは、石黒義信先生(千葉英和高等学校チャプレン、日本バプテスト連盟千葉若葉キリスト教会牧師)のもとで青野太潮先生の「十字架の神学」を学んできた成果です。

ここでパウロが言っているのは「わたしは既にキリストの死の姿を得たというわけではない」ということです。「キリストの死の姿との一致において既に完全な者となっているわけでもありません」ということです。言い方を換えれば、「まだ完全に死にきれていない」ということです。「まだ自分が生きている」ということです。

そのように青野太潮先生がこの箇所を説明しておられるかどうかは分かりません。私が青野先生の受け売りをしているという意味ではありません。青野先生の「十字架の神学」の立場に立ってこの箇所を読むと、こういうふうに読むことができるのではないかと思っているだけです。

「兄弟たち、わたし自身は既に捕らえたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、神がキリスト・イエスによって上へ召して、お与えになる賞を得るために、目標を目指してひたすら走ることです」(13~14節)と記されています。

この「目標」も「キリストの死の姿」であると考えることができます。それは、裸にされ、ずたずたに傷つけられ、十字架上にはりつけにされたうえで、「他人を救っても自分を救えない」と罵られるという、肉体的にも精神的にも追いつめられた、惨めで弱いイエスの姿です。

そのイエスの姿、キリストの死の姿こそが、パウロの「目標」です。その目標を目指してひたすら走る人生を私は送っているのだ、とパウロが言っています。そのことは前後の文脈からも分かります。3章2節から始まる話題との関係が特に重要fです。

「あの犬どもに注意しなさい。よこしまな働き手たちに気をつけなさい。彼らではなく、わたしたちこそ真の割礼を受けた者です」(2~3節)と記されています。

「割礼」と書かれていますので、ここに書かれているのはきっとユダヤ教徒に対する警戒の問題だろうと単純に読んで早とちりしてしまいそうですが、そうではありません。ここに書かれていることは、パウロの第1回伝道旅行が終わって第2回伝道旅行に出かけるまでの間に行われたいわゆる「エルサレム会議」(使徒言行録15章)で取り上げられた問題との関連で理解されるべきです。

エルサレム会議で取り上げられた問題とは、「人は洗礼を受けるだけでは救われない。洗礼に加えて割礼を受けなければ救われない」というようなことを教えるようになった人々とパウロとのあいだの対決の問題です。

こともあろうに、そのようなことを教えるようになった人々の側のリーダーが使徒ペトロだったことは非常に厄介だったに違いありません。しかし、エルサレム会議の結論は、パウロの主張を支持するものでした。しかし、詳細に立ち入るいとまはありません。今申し上げたいのは、3章2節以下に記されていることの歴史的背景だけです。

「切り傷にすぎない割礼を持つ者たちを警戒しなさい」と書かれているのは、ユダヤ教徒に対する警戒ではなく、むしろキリスト教の伝道者の中にいる人々に対する警戒であるということです。その人々はもしかすると、当時のキリスト教会の中の主流派だったかもしれません。そのような人々に対する対抗の意味でパウロが書いているのが3章4節以下です。

「とはいえ、肉にも頼ろうと思えば、わたしは頼れなくはない。だれかほかに、肉に頼れると思う人がいるなら、わたしはなおさらのことです。わたしは生まれて八日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤミン族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ちどころのない者でした」(4~6節)。

しかしパウロは、「キリストの死の姿」を「目標」にして生きるようになってからは、過去においては拠り所にしていた「肉の誇り」は、今の自分にとっては「損失」であり「塵あくた」であると思うようになりました。

「十字架の神学」も、ただエラそうに論じるだけなら、いとも簡単です。自分に都合がよいように引用するだけなら、いとも簡単です。自分自身が「イエスの死の姿」を「目標」にして生きようとしないなら、否、死のうとしないなら、全くの「損失」であり「塵あくた」です。

最後に私の話をするのをお許しください。私はまだ教会の牧師の仕事に復帰することを諦めているわけではありません。ずっと祈り求めていますが、どの教会からもいまだ確約をいただいていません。かっこよくいえば「フリーエージェント」です。

私はパウロほど腹をくくれていません。しかし、今の私は、いろいろ取り去られた結果、以前より少しくらいは「イエスの死の姿」に近づくことができているのではないかと思っています。

私も「肉の誇り」を持っています。私は生まれたときからずっと教会に通っています。6歳で成人洗礼を受けました。小学校に入学する前の幼稚園児の私が、自分の意志で牧師のところまで行き、「私に洗礼を授けてください」とお願いしました。その日のことを今でもよく覚えています。

高等学校を卒業してすぐに東京神学大学(東京都三鷹市)に入学しました。24歳から25年間、牧師の仕事だけをしてきました。

私の出身教会は、日本最大のプロテスタント・キリスト教団である「日本基督教団」の中の最大規模の教会です。「日本基督教団岡山聖心教会」(岡山県岡山市)です。

私の出身教会のルーツは「ホーリネス派」です。熱心さの点では太平洋戦争中に日本政府から弾圧を受け、日本基督教団南京教会の牧師として特高警察に逮捕抑留された永倉義雄牧師から、私は洗礼を受けました。

そして私は、今は元に戻っていますが、19年もの間、「日本基督教団」を離れていました。その間は「日本キリスト改革派教会」に教師として在籍していました。

「日本キリスト改革派教会」に在籍していた間は、教会の牧師としての仕事のかたわら、新しい中会(プレスビテリ)を生み出す仕事をしました。大会(ジェネラルアッセンブリ)では教師学科試験委員会に属し、新しく牧師になる人々の試験問題の作成や採点や面接などをしました。

そういうことを私が誇ろうと思えば誇れないわけではありません。しかし、それらすべては今の私にとってはどうでもいいことです。「損失」であり「塵あくた」です。「後ろのもの」は忘れました。「キリストの死の姿にあやかること」のほうがはるかに大事です。

(2017年3月12日、日本バプテスト連盟千葉若葉キリスト教会主日礼拝)

2017年3月6日月曜日

カール・バルト「シュライエルマッハーとわたし」(1968年)と「第三項の神学」(上)

ここに来て、まだ対面していない方からのご質問に応えるべくカール・バルト最晩年の文「シュライエルマッハーとわたし」(1968年)を読み直している。ユルゲン・ファングマイアー『神学者カール・バルト』(加藤・蘇共訳、日本基督教団出版局、初版1971年、再版1973年)「第二部」にある。

「シュライエルマッハーとわたし」(1968年)はバルトの自伝文書に分類しうる。とにかく面白い。今だから理解できる。染みる。圧巻なのはブルトマンを「シュライエルマッハーの実存主義的なエピゴーネン」であり「明瞭なシュライエルマッハーの再来」と言い放つくだり。溜飲が下がるものがある。

バルトはブルトマン学派の「公分母」はシュライエルマッハーだと断じる。シュライエルマッハーの特徴である「同時代の社会や世界の要求を規準として耳を傾けつつキリスト教的勧告を与えること」「神学と哲学の共生」「神学の人間学化」「主観と客観の緊張的統一」をブルトマン学派が繰り返している。

もっともブルトマンとその学派はシュライエルマッハーの「感情」の代わりに「少しばかり聖書に近く、あるいは宗教改革に近く『信仰』を語る」(110頁)。ルターを引用し、言葉・出会い・出来事の体験・十字架・決断・限界・審きを語るが、シュライエルマッハーの人間学的地平の隘路は越えていない。

「シュライエルマッハーからと同様、今日のエピゴーネンからしても、イスラエルの歴史記述者・預言者・賢者...イエス・キリストの生涯と死と甦りを語る人々...使徒の言葉…イエス・キリストの父、アブラハム・イサク・ヤコブの神…キリスト教会の大いなる伝統へ通じる道はない」(116頁)。

「君たちの間で、君たちの学派で、君たちの生み出すものの中で、その大きさにおいて、その次元において、シュライエルマッハーという人物のそれに、たとえ遠くからでも匹敵すると言いうるような人格や業績が、今日に至るまで、どこで、いつ現われたであろうか」(124頁)とバルトは書いている。

こうしてバルトはシュライエルマッハーと「実存主義的エピゴーネン」としてのブルトマンを厳しく批判した上で「シュライエルマッハーの関心事をよりよく評価するための」新しい可能性としての「第三項の神学」すなわち「聖霊の神学」の可能性を示唆している(134頁以下)。実に興味深いではないか。

(下に続く)

2017年3月5日日曜日

口で伝わらないことは字では決して伝わらない

|

| 2017年3月3日金曜日、有志伝道会議(上野「アメ横」の近くにて) |

役所や職場や商品購入などの書類にも、すべて自分の携帯電話の番号を記入している。そのほうがかえって安全だ。全くありえないと言い切れないトラブルやクレームに家族を巻き込むことがなくて済む。私に言いたいことがある人は、家族に伝えて間接的に「言わせる」のでなく、直接言ってもらうしかない。

そのせいだろうか、最近は電話というものがほとんどかかってこない。仕事の連絡はメールかSNSで事足りるし、そのほうが確実だと歓迎される。週末にうっかり職場に携帯電話を忘れて帰ることがたまにあるが、週明けまで誰からもかかってこなかったことを着歴で知って、がっかりすることがあるほどだ。

電話は不要だと考えているのではない。むしろ重要度が増している。メールやSNSではどうしても伝わらないことがある。字数を多くすればするほど誤解の泥沼にはまることがある。私の長年の持論は「口で伝わらないことは字では決して伝わらない」だ。直接話すのが最も良い。会えないならせめて電話で。

しかし、最も良いのは直接話すことだ。個人的に話すもよし、仲間で話すもよし。先週末は上野「アメ横」近くで有志伝道会議。そういうのが最高に良い。でもそれは物理的距離の問題をクリアできる関係の中だけで実現することだ。その意味でもせめて電話。メールやSNSでは伝わらないことがあるからだ。

登録:

コメント (Atom)