2014年3月24日(月)「日本基督教学会関東支部会」(会場 東京女子大学)の研究発表に加えていただきました。

2014年2月13日木曜日

拙論掲載誌『途上』第28号の広告が出ています

『途上』第28号の広告です。

「キリスト新聞」第3301号(2014年2月15日付け)の一面に掲載されています。

拙論「A. A. ファン・ルーラーの神学思想の特質」も掲載されています。

税込1,785円です。ぜひお買い求めください。

「キリスト新聞」第3301号(2014年2月15日付け)の一面に掲載されています。

拙論「A. A. ファン・ルーラーの神学思想の特質」も掲載されています。

税込1,785円です。ぜひお買い求めください。

2014年2月8日土曜日

「第24回 カール・バルト研究会」報告

2014年2月7日(金)午後9時から午前0時30分まで

「第24回 カール・バルト研究会」を行いました!

参加者は以下の5名でした(五十音順、敬称略)

小宮山裕一(茨城県ひたちなか市)

齋藤 篤(いま東京都内某所)

関口 康(千葉県松戸市)

中井大介(大阪府吹田市)

藤崎裕之(北海道七飯町)

齋藤先生は時差ボケ中とのことでしたが、

カール・バルト研究会で目が覚めたとのことです(たぶん)。

今日も面白かったです。

次回は2月21日(金)午後9時からです。

2014年2月7日金曜日

今年のテーマは「神学一筋30年」で行きます

2014年のテーマは「神学一筋30年」にしておきます。

実践神学部門の教科別の紹介です。

「実践神学概論」

イチオシは、左から4冊目の本です。

アムステルダム自由大学神学部で長らく牧会学を教えたヘルベン・ヘイティンク教授の『実践神学』です。右隣は英語版です。

Gerben Heitink, Praktische Theologie, Kampen, 1993.

「説教学」

説教学は今の日本の教会の「ブーム」と言ってよいのではないでしょうか。

ぼくは完全に乗り遅れてしまっていますけどね。

「説教学」(真ん中から左)

「牧会学」(真ん中から右)

左から二番目の大きな二巻本は、1948年に出版された『説教の手引き』(Handboek voor de prediking)という本です。

ユトレヒト大学神学部のファン・ルーラーのポストの前任者だった教義学者S. F. H. J. ベルケルバッハ・ファン・デア・スプレンケル教授とフローニンゲン大学の実践神学者P. J. ロスカム・アビンク教授を中心に編纂されたオランダ改革派教会(NHK)の説教黙想集です。

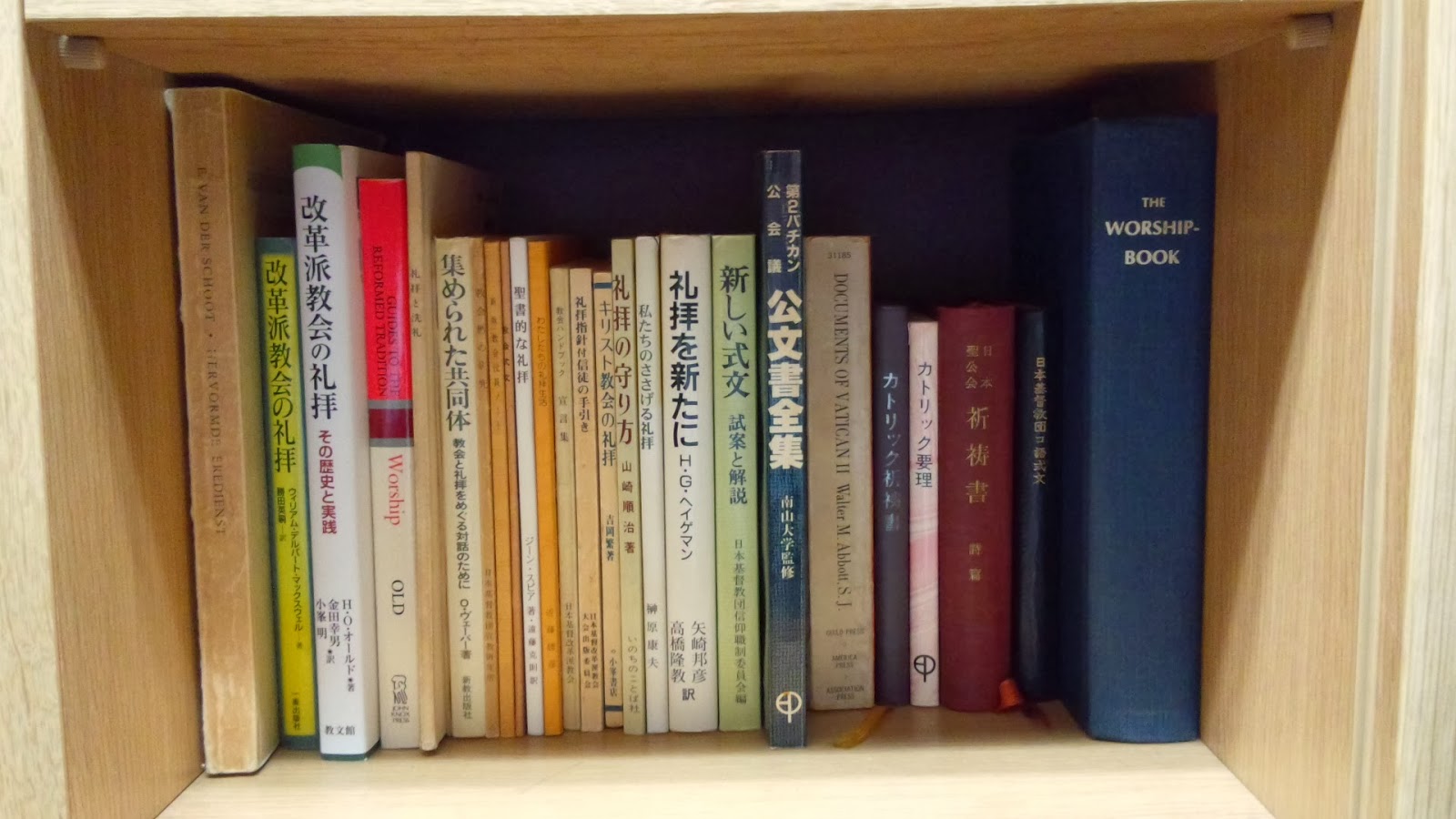

「礼拝学」

いちばん左の本は、改革派教会の礼拝学についての博士論文です。

1950年にフローニンゲン大学神学部に受理されたE. ファン・デア・スコート著『改革派教会の礼拝 オランダ改革派教会(NHK)のリタージカルな発展について』です。

Ebel van der Schoot, Hervormde eredienst : de liturgische ontwikkeling van de Ned. Herv. Kerk (Rijksuniversiteit Groningen 1950)

「賛美歌・聖歌・詩編歌」

讃美歌21は持っていません。

実践神学部門の教科別の紹介です。

「実践神学概論」

イチオシは、左から4冊目の本です。

アムステルダム自由大学神学部で長らく牧会学を教えたヘルベン・ヘイティンク教授の『実践神学』です。右隣は英語版です。

Gerben Heitink, Praktische Theologie, Kampen, 1993.

「説教学」

説教学は今の日本の教会の「ブーム」と言ってよいのではないでしょうか。

ぼくは完全に乗り遅れてしまっていますけどね。

「説教学」(真ん中から左)

「牧会学」(真ん中から右)

左から二番目の大きな二巻本は、1948年に出版された『説教の手引き』(Handboek voor de prediking)という本です。

ユトレヒト大学神学部のファン・ルーラーのポストの前任者だった教義学者S. F. H. J. ベルケルバッハ・ファン・デア・スプレンケル教授とフローニンゲン大学の実践神学者P. J. ロスカム・アビンク教授を中心に編纂されたオランダ改革派教会(NHK)の説教黙想集です。

「礼拝学」

いちばん左の本は、改革派教会の礼拝学についての博士論文です。

1950年にフローニンゲン大学神学部に受理されたE. ファン・デア・スコート著『改革派教会の礼拝 オランダ改革派教会(NHK)のリタージカルな発展について』です。

Ebel van der Schoot, Hervormde eredienst : de liturgische ontwikkeling van de Ned. Herv. Kerk (Rijksuniversiteit Groningen 1950)

「賛美歌・聖歌・詩編歌」

讃美歌21は持っていません。

2014年2月6日木曜日

牧師室の本棚公開(2)

ちょっとだけですが、

牧師室の本棚公開の続き、やります。

日本教会史コーナー 一段目。

日本教会史コーナー、二段目。

日本教会史コーナー、三段目。

実践神学コーナー(実践神学概論、説教学、牧会学、礼拝学)。

宣教と社会コーナー。

牧師室の本棚公開の続き、やります。

日本教会史コーナー 一段目。

日本教会史コーナー、二段目。

日本教会史コーナー、三段目。

実践神学コーナー(実践神学概論、説教学、牧会学、礼拝学)。

宣教と社会コーナー。

牧師室の本棚公開(1)

牧師室の本棚公開。

新約学の本は、注解書を除けば、本棚三段分だけです。この写真の上の段が新約緒論、下の段がイエスさまだな(棚)です。

新約学の本、続き。三段目(この写真の下の段)は弟子だな(棚)です。

旧約学の本も少ないです。最弱ゆえに要強化ポイントです。

カルヴァン関係です。専門家の世界は遥か彼方。いえいえ、挑戦しようなんて思ってませんから。

新約学の本は、注解書を除けば、本棚三段分だけです。この写真の上の段が新約緒論、下の段がイエスさまだな(棚)です。

新約学の本、続き。三段目(この写真の下の段)は弟子だな(棚)です。

旧約学の本も少ないです。最弱ゆえに要強化ポイントです。

カルヴァン関係です。専門家の世界は遥か彼方。いえいえ、挑戦しようなんて思ってませんから。

2014年2月5日水曜日

古本を古本でアップデートしています

日本中の書店が「愛国・反アジア本」だらけになっているそうですね。

ぼくは繰り返し「最近、本屋に行ってない」と書いてきましたが、

「行っても虚しいだけ」という思いが含まれていることを書くのは、もしかしたら初めてかもしれません。

「行きたくない」原因が、やっとなんとなく分かった気がします。

***

「最近本屋に行ってない」んですが、

書斎の本は増える一方です。

ぼくの哲コレのカンコレとヘーコレに新コレ。

『精神現象学』は30年前ペーパーバック版を入手しましたが、ついにハードカバー版購入!

写真の3冊すべてヤフオクです。合計1900円。

***

まったくどうでもいい話ですが、

ぼくにとって今年(2014年)は神学大学入学(1984年)からちょうど30年です。

「神学30周年、おめでとう、ぼく!」

それもあって書斎の本がやたら古くなってきました。背表紙がパックリ割れているのをセロテープでくっつけてるのとかもいくつかあります。

ぼくの本棚にあるものは当時すでに古本として購入したものばかりなので、今では、いったいどんだけ古いんだな本だらけです。

それで最近、

すでにもっている本ではあるけど汚くなった本を思いきって捨てるために、同じ本の少しはきれいなものを古本屋で(もっぱらヤフオクですが)購入しはじめています。

「内容が同じ」(第○版などが一致)な本を入手できれば、古いほうの本を捨てることに、ぼくはあまり躊躇はありません。

人間の肉体も、分子レベルで言えば、一年もすればすべてが新しい細胞に入れ替わると言うじゃないですか。あれと同じですよ(同じかなあ...)。

「紙の本」には強い思い入れがありますが、さりとて、本の「紙」そのものに執着する思いは、ぼくにはほとんどありません。

辞典・事典類は、ほんとは最新版にアップデートしたいんですけどね。広辞苑はいまだに第4版のままだし。まあ、一度にすべて更新するのは不可能ですので、ボチボチですね。

ぼくは繰り返し「最近、本屋に行ってない」と書いてきましたが、

「行っても虚しいだけ」という思いが含まれていることを書くのは、もしかしたら初めてかもしれません。

「行きたくない」原因が、やっとなんとなく分かった気がします。

***

「最近本屋に行ってない」んですが、

書斎の本は増える一方です。

ぼくの哲コレのカンコレとヘーコレに新コレ。

『精神現象学』は30年前ペーパーバック版を入手しましたが、ついにハードカバー版購入!

写真の3冊すべてヤフオクです。合計1900円。

***

まったくどうでもいい話ですが、

ぼくにとって今年(2014年)は神学大学入学(1984年)からちょうど30年です。

「神学30周年、おめでとう、ぼく!」

それもあって書斎の本がやたら古くなってきました。背表紙がパックリ割れているのをセロテープでくっつけてるのとかもいくつかあります。

ぼくの本棚にあるものは当時すでに古本として購入したものばかりなので、今では、いったいどんだけ古いんだな本だらけです。

それで最近、

すでにもっている本ではあるけど汚くなった本を思いきって捨てるために、同じ本の少しはきれいなものを古本屋で(もっぱらヤフオクですが)購入しはじめています。

「内容が同じ」(第○版などが一致)な本を入手できれば、古いほうの本を捨てることに、ぼくはあまり躊躇はありません。

人間の肉体も、分子レベルで言えば、一年もすればすべてが新しい細胞に入れ替わると言うじゃないですか。あれと同じですよ(同じかなあ...)。

「紙の本」には強い思い入れがありますが、さりとて、本の「紙」そのものに執着する思いは、ぼくにはほとんどありません。

辞典・事典類は、ほんとは最新版にアップデートしたいんですけどね。広辞苑はいまだに第4版のままだし。まあ、一度にすべて更新するのは不可能ですので、ボチボチですね。

2014年2月3日月曜日

ファン・ルーラーにおける「宗教と芸術」についての根本主張

ファン・ルーラーへの関心から私にご連絡くださった方(ありがとうございます)に、以下のことを書かせていただきました。

「宗教と芸術」というテーマは、ファン・ルーラーの神学思想のかなり中心部分にあります。彼は「世」あるいは「地上の生」を、「罪」の問題をいささかも軽視しないで、なおかつ非常に肯定的に評価するからです。

「自己愛」といえば、特に心理学方面の発想からすれば非常に悪いもののように言われる昨今です。しかし、ファン・ルーラーは堂々と「自分を愛しなさい」と語ることができます。「自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ」です。世と人と自分自身に対して「全面的肯定」をするように呼びかける神学です。

ですから、人間文化の最大かつ最良の美的表現としての芸術に対するファン・ルーラーの評価も全面的なものです。しかも、そこでの彼の鋭い問いかけは、キリスト者が取り組む芸術はいつでも「キリスト教的な芸術」なのか、そうでなければならないのか、ということです。

そしてそこで彼が必ず問うことは、その場合の「キリスト教的」とは何かという問いです。それはたとえば、聖書の登場人物を描いたり彫ったりすることだけが「キリスト教芸術」なのでしょうか、それ以外はいかなる意味でも「キリスト教芸術」ではないのでしょうか、というような問いです。

ファン・ルーラーの答えは、もちろん「否」です。彼自身の言葉でいえば、「キリスト教的なパンの焼き方とか、キリスト教的な石の積み方とか、そんなものはない」という感じになります。しかし、彼が言いたいことの中に、キリスト者が芸術に取り組むことを軽んじる意図は全くなく、むしろ逆です。

彼の意図は、人がそれに取り組む範囲を狭く小さく切り取るような意味で「キリスト教的なるもの」へと、芸術や人間文化全体を我々自身で自己規制したり狭隘化したりすべきでない、ということです。

つまりは、「キリスト者よ、自由かつ大胆に芸術せよ!」ということです。

「宗教と芸術」というテーマは、ファン・ルーラーの神学思想のかなり中心部分にあります。彼は「世」あるいは「地上の生」を、「罪」の問題をいささかも軽視しないで、なおかつ非常に肯定的に評価するからです。

「自己愛」といえば、特に心理学方面の発想からすれば非常に悪いもののように言われる昨今です。しかし、ファン・ルーラーは堂々と「自分を愛しなさい」と語ることができます。「自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ」です。世と人と自分自身に対して「全面的肯定」をするように呼びかける神学です。

ですから、人間文化の最大かつ最良の美的表現としての芸術に対するファン・ルーラーの評価も全面的なものです。しかも、そこでの彼の鋭い問いかけは、キリスト者が取り組む芸術はいつでも「キリスト教的な芸術」なのか、そうでなければならないのか、ということです。

そしてそこで彼が必ず問うことは、その場合の「キリスト教的」とは何かという問いです。それはたとえば、聖書の登場人物を描いたり彫ったりすることだけが「キリスト教芸術」なのでしょうか、それ以外はいかなる意味でも「キリスト教芸術」ではないのでしょうか、というような問いです。

ファン・ルーラーの答えは、もちろん「否」です。彼自身の言葉でいえば、「キリスト教的なパンの焼き方とか、キリスト教的な石の積み方とか、そんなものはない」という感じになります。しかし、彼が言いたいことの中に、キリスト者が芸術に取り組むことを軽んじる意図は全くなく、むしろ逆です。

彼の意図は、人がそれに取り組む範囲を狭く小さく切り取るような意味で「キリスト教的なるもの」へと、芸術や人間文化全体を我々自身で自己規制したり狭隘化したりすべきでない、ということです。

つまりは、「キリスト者よ、自由かつ大胆に芸術せよ!」ということです。

2014年1月30日木曜日

「本」は背表紙ですよね

何をもって「電子書籍」と呼ぶか、その定義にもよると思いますが、(有料の)「電子書籍」、ぼくは結局、買う気も、利用してみようという意欲も、全く起こらないですね。無料で公開されている夏目漱石の小説とか、パラパラ(という音までする)めくってみましたが、途中でやめてしまいました。

ぼくにとって「本」の存在とは、ある意味で、第一義的に「背表紙」なんです。なぜなら、たとえば、ぼくの書斎にある大量の本は、一度にすべてを読めるわけではないからです。本棚に並んでいる「背表紙」と、そこに書いてあるタイトルや著者名だけを眺めながら、何年も、何十年も過ごして来ました。

買ってから実は一度も開いていない本も、ぼくの本棚の中にある。だけど、「背表紙」だけは何十年も見続けてきた。そして、その中に書かれていることは何かを、開くことも読むこともしないまま、ずっと想像し続けてきた「本」があります。だけど、電子の本には、そういうことはできないと思うのです。

だから、逆に言えば、「背表紙がない本」とか「背表紙に本のタイトルが書かれていない本」は、ぼくにとっては「本」として認識しづらいものでもあります。「背表紙」が付く厚さまであって「本」です。でも、新聞や(パソコンやら芸能やらの)雑誌は「電子書籍」で十分です。紙の新聞は読んでいません。

ぼくにとって「本」の存在とは、ある意味で、第一義的に「背表紙」なんです。なぜなら、たとえば、ぼくの書斎にある大量の本は、一度にすべてを読めるわけではないからです。本棚に並んでいる「背表紙」と、そこに書いてあるタイトルや著者名だけを眺めながら、何年も、何十年も過ごして来ました。

買ってから実は一度も開いていない本も、ぼくの本棚の中にある。だけど、「背表紙」だけは何十年も見続けてきた。そして、その中に書かれていることは何かを、開くことも読むこともしないまま、ずっと想像し続けてきた「本」があります。だけど、電子の本には、そういうことはできないと思うのです。

だから、逆に言えば、「背表紙がない本」とか「背表紙に本のタイトルが書かれていない本」は、ぼくにとっては「本」として認識しづらいものでもあります。「背表紙」が付く厚さまであって「本」です。でも、新聞や(パソコンやら芸能やらの)雑誌は「電子書籍」で十分です。紙の新聞は読んでいません。

2014年1月24日金曜日

神学に取り組む《権利》はどうしたら獲得しうるか

「神学」は万人に公開されているもので、だれでも取り組むことができます。

ファン・ルーラーは「神学」を「最もポピュラーな学問」と呼んでいます。

することは、本を読むことと、字を書くことです。他にどうすることもできません。

本を読むことは、立ってでもできるし、座ってでも、歩きながらでもできます。

字を書くことは、どうでしょう、なるべくなら座ってのほうがいいような気がします。

でも、立ってでも歩きながらでも字を書くことができる人がいるなら、それもよし。

とはいえ、はっきりしていることは、

神学への取り組みとして本を読むことと字を書くことには、長大な時間がかかる、

ということです。

そして、それは「没頭すること」なしには、たぶんモノになりません。

しかし、困ったことがあります。

本を読み、字を書いている人の姿は、

ハタから見ると「何もしていない」ように見えることがあります。

だから、その人は「売れる本」を書かねば「仕事している」と認められません。

ですが、「売れる本」を書くために、たとえば小説家のような人は、

ほとんどすべての時間を「本を読み、字を書くこと」に費やしています。

「神学」も、たぶん同じです。

そうすることが「仕事」であると認めてもらう《権利》を獲得することなしに、

長大な時間を「本を読み、字を書くこと」に費やすことはできません。

しかし、その《権利》は、どのようにして獲得すればよいのでしょうか。

やっぱり修道院が必要でしょうかね。

インディーズ系の神学は、いつまで経ってもオタク呼ばわりですかね(自暴自棄)。

ファン・ルーラーは「神学」を「最もポピュラーな学問」と呼んでいます。

することは、本を読むことと、字を書くことです。他にどうすることもできません。

本を読むことは、立ってでもできるし、座ってでも、歩きながらでもできます。

字を書くことは、どうでしょう、なるべくなら座ってのほうがいいような気がします。

でも、立ってでも歩きながらでも字を書くことができる人がいるなら、それもよし。

とはいえ、はっきりしていることは、

神学への取り組みとして本を読むことと字を書くことには、長大な時間がかかる、

ということです。

そして、それは「没頭すること」なしには、たぶんモノになりません。

しかし、困ったことがあります。

本を読み、字を書いている人の姿は、

ハタから見ると「何もしていない」ように見えることがあります。

だから、その人は「売れる本」を書かねば「仕事している」と認められません。

ですが、「売れる本」を書くために、たとえば小説家のような人は、

ほとんどすべての時間を「本を読み、字を書くこと」に費やしています。

「神学」も、たぶん同じです。

そうすることが「仕事」であると認めてもらう《権利》を獲得することなしに、

長大な時間を「本を読み、字を書くこと」に費やすことはできません。

しかし、その《権利》は、どのようにして獲得すればよいのでしょうか。

やっぱり修道院が必要でしょうかね。

インディーズ系の神学は、いつまで経ってもオタク呼ばわりですかね(自暴自棄)。

登録:

コメント (Atom)